ヨーロッパの地理

ヨーロッパの多島海と湾岸は、民族の移動と交易を誘発した。

その複雑さが文明の多様性を生んだのだ。

─ ヘロドトス『歴史』(紀元前5世紀)

|

|

|

|

|

|

基本情報

定義

| ヨーロッパ州の定義 | ユーラシア大陸の西部に広がる地域で、地理・歴史・文化的にひとつの「州」として扱われる。 |

| ヨーロッパの国数 | 一般的に約45〜50か国がヨーロッパに属するとされる(定義により変動)。 |

| ヨーロッパの地域区分 | 西欧・東欧・中欧・南欧・北欧の5地域に分類されるのが一般的。 |

| ヨーロッパ-日本との位置関係 | ユーラシア大陸の反対側にあり、日本の西方に位置する。 |

| 西欧と東欧の違い | 冷戦期の政治体制や経済発展の差に由来し、文化・宗教・生活水準にも違いがある。 |

欧州国家

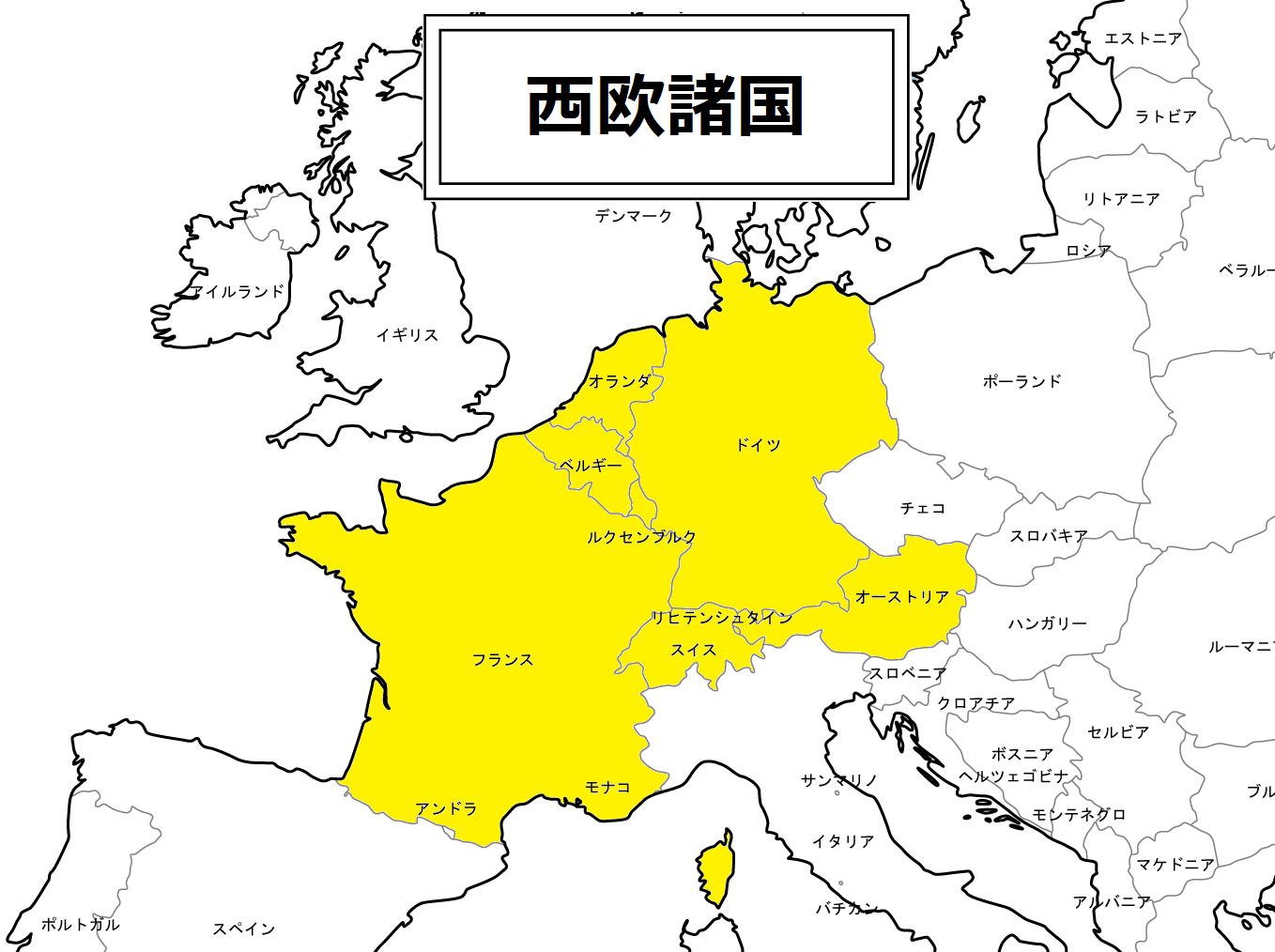

| 西欧諸国 | フランス、ドイツ、ベルギーなど、経済的に先進的でEUの中核をなす国々。 |

| 東欧諸国 | ポーランド、ルーマニア、ブルガリアなど、旧共産圏に属した国々。 |

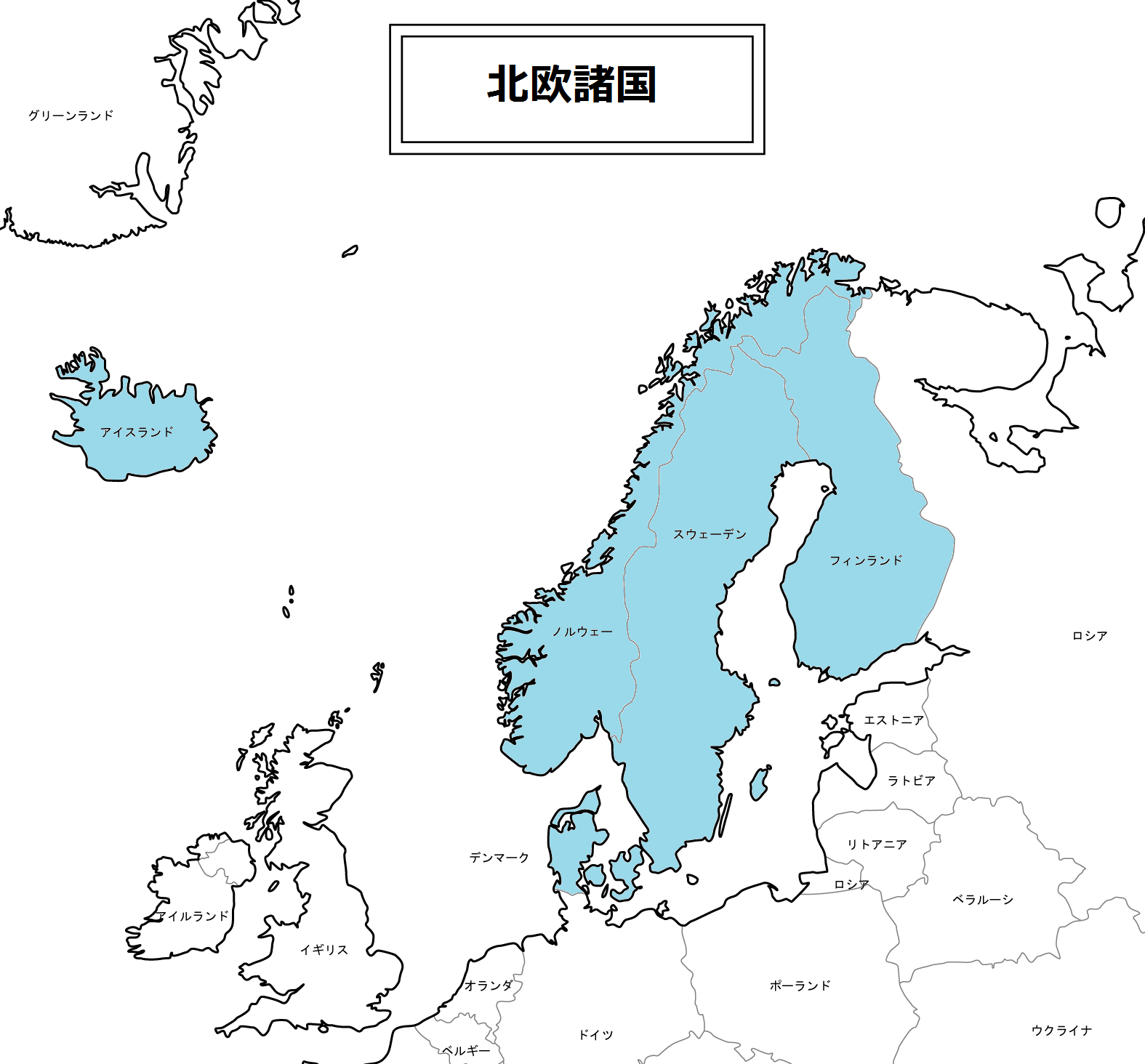

| 北欧諸国 | スウェーデン、ノルウェー、フィンランド、デンマーク、アイスランドの5か国。 |

| 南欧諸国 | イタリア、スペイン、ギリシャ、ポルトガルなど、地中海に面した温暖な国々。 |

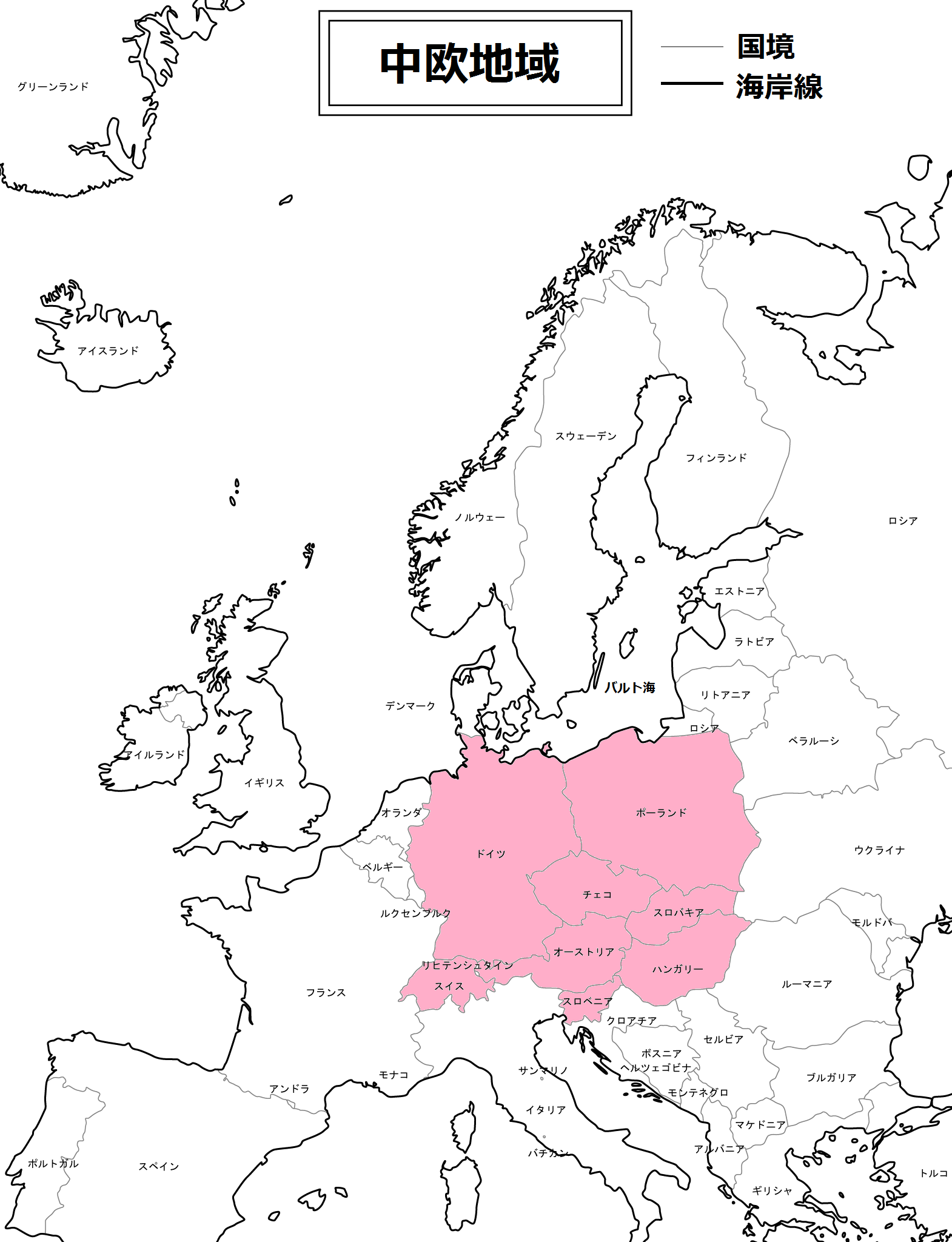

| 中欧諸国 | オーストリア、スイス、チェコ、ハンガリーなど、地理的に欧州の中央部に位置する国々。 |

| 沿岸国 | 海に面した国々で、イギリス、フランス、イタリア、ノルウェーなどが含まれる。 |

| 地中海沿岸諸国 | スペイン、フランス、イタリア、ギリシャなど、地中海に接するヨーロッパ南部の国々。 |

| ミニ国家 | 面積が極めて小さい国々で、バチカン、モナコ、サンマリノ、リヒテンシュタインなど。 |

| 王国 | イギリス、スペイン、スウェーデンなど、国王が存在する立憲君主制の国々。 |

| スカンジナビア諸国 | スウェーデン、ノルウェー、デンマークの3か国で、歴史的・文化的に近い関係をもつ。 |

| NIS諸国 | 旧ソ連から独立した国家群で、ウクライナ、ベラルーシ、モルドバなどがヨーロッパに該当。 |

| ベネルクス三国 | ベルギー・オランダ・ルクセンブルクの3か国で、経済統合の先駆けとなった地域。 |

| 大陸ヨーロッパ諸国 | ヨーロッパ大陸に位置する国々で、イギリスやアイルランドなどの島国を除く。 |

分類が曖昧な国

| トルコ | 地理的にはアジアとヨーロッパにまたがるが、政治・経済的にはヨーロッパとの関係が強い。 |

| イギリス | 地理的にはヨーロッパの島国だが、ブレグジット以降はEU外の独自路線をとっている。 |

| ロシア | 国土の大半はアジアにあるが、政治・文化・歴史的にはヨーロッパの一員とされる。 |

重要な地形

| アジアとの境界 | ウラル山脈・カスピ海・コーカサス山脈などがヨーロッパとアジアの境界とされる。 |

| 主な半島 | イベリア半島・イタリア半島・バルカン半島などが南ヨーロッパを形づくる。 |

| スエズ運河 | アフリカとアジアを分ける運河で、地中海と紅海をつなぐ戦略的水路。 |

| カルパティア山脈 | 中東欧を横断し、ルーマニアなどの自然環境や気候を大きく左右する山脈。 |

| ウラル山脈 | ヨーロッパとアジアの境界とされる東端の山脈で、ロシアを東西に分ける。 |

| コーカサス山脈 | カスピ海と黒海の間に位置し、ヨーロッパとアジアの境界線の一部とされる。 |

| アルプス山脈 | スイス・イタリア・フランスをまたぐ大山脈で、気候と文化に大きな影響を与える。 |

| ピレネー山脈 | フランスとスペインの国境に位置し、イベリア半島と西欧を隔てる山脈。 |

| ライン川 | スイスから北海へ流れ、交通・経済・文化の要として重要視されてきた大河。 |

| 地中海 | 南ヨーロッパに面し、古代から交易と文明発展の舞台となった重要な内海。 |

| カスピ海 | 世界最大の湖であり、ヨーロッパとアジアの境界の一部をなす。 |

| エーゲ海 | ギリシャとトルコの間に広がる海で、古代文明と島々の文化的交流が盛んだった。 |

文化地理

| 北欧の国旗が似てる理由 | 共通のキリスト教文化と歴史的な関係を背景に、スカンジナビア十字を共有している。 |

| 世界遺産が多い理由 | 古代から近代にかけての多様な文明と歴史的建築物が多数残されているため。 |

ヨーロッパの地理を学ぶ意義

ヨーロッパの地理を学ぶ意義は、単なる「場所の知識」や「山や川の名前を覚えること」にとどまりません。むしろ、地理を通じてヨーロッパの歴史や文化、政治、経済、そして現代社会の動きまでを深く理解するための“鍵”となるのです。

歴史理解の土台になる

地理的条件が、歴史の進展に与えた影響は計り知れません。たとえばアルプス山脈はナポレオン戦争や古代ローマの拡大戦略において重要な障壁となりましたし、バルト海沿岸はヴァイキングやハンザ同盟の交易活動の舞台でした。地形を知ることで、なぜその地域で戦いが起きたのか、どうしてその国が拡大したのかが見えてくるわけです。

ローマやパリ、ロンドンなどの大都市も、川沿いや交通の要所に発展しています。これも地理の知識があるからこそ、その「選ばれた理由」に納得がいくんですね。

現代の国際情勢を読み解ける

今のヨーロッパを理解するには、地理的な背景が不可欠です。たとえば西欧と東欧の経済格差は、冷戦構造や旧社会主義圏の影響だけでなく、自然条件や産業基盤の違いにも根ざしています。こうした背景を知れば、なぜ移民の流れが生まれるのか、なぜEU内で意見の食い違いが起こるのかも見えてくるのです。

北海油田をめぐる利権、ノルウェーの水力発電、あるいは地中海地域の干ばつなど、地域特有の自然条件と結びついた環境・エネルギー問題も、地理を知ることではじめて深く考えることができます。

多様な文化の成り立ちを理解できる

ヨーロッパは多民族・多言語・多宗教のモザイク。その背景には地理が大きく関わっています。たとえばバスク人がピレネー山脈に根ざした独自文化を守ってきたように、山や島といった自然の“隔たり”が民族アイデンティティの温床となってきたのです。

カトリック・プロテスタント・東方正教といった宗教分布も、アルプスやカルパチア山脈といった“地理的境界”に沿って分布しているケースが多いのもポイントです。

観光や文化体験に深みが出る

地理の知識があれば、旅先での体験もまったく違ったものになります。なぜイタリア南部の家は白いのか?なぜオランダは風車だらけなのか?──そうした疑問にも、気候や地形といった地理的要因が答えてくれます。

旅先で「この場所があの戦争の舞台だったのか」「この川が国境になっているんだな」と思えるようになると、地理は単なる知識から、実感のある知へと変わっていきます。

このように、ヨーロッパの地理を学ぶことは、単なる場所の暗記ではなく、歴史や文化、現代の社会問題までを理解する“立体的な視野”を持つための大事な一歩なんですね。

ヨーロッパの地理的特徴

「ヨーロッパの地理」と一口にいっても、その内包するところは非常に大きいのですが、おおまかにいえば

- 地形地理

- 気候地理

- 環境地理

の3つの分野に大別できます。

そこでヨーロッパにおける各分野の特徴を、以下で一つずつ簡単に解説していきますね。

地形地理

ヨーロッパの北西部から中央にかけては広大な平野が広がり、パリ盆地・ドイツ平原・東ヨーロッパ平原などが連続しています。一方でアルプス山脈・ピレネー山脈・カルパティア山脈などが南部にそびえ、自然の「壁」として大陸の表情を一変させています。

海岸線の入り組みと多島海

ヨーロッパのもうひとつの特徴が海岸線の複雑さ。フィヨルドで有名なノルウェーや、島と半島が点在するギリシャ・クロアチアの沿岸部など、変化に富んだ景観が展開しています。この地形が古代からの海上交易や文化交流を支えてきたわけですね。

アジアとの地理的境界

ヨーロッパとはアジアと陸続きな観念的な領域なため、その境界については厳密な線引きはされていません。しかし一般的には、北から南に走るウラル山脈およびコーカサス山脈の分水嶺、ウラル川、カスピ海、黒海、ボスポラス海峡、マルマラ海、ダーダネルス海峡などがアジア・ヨーロッパを分ける境界とされています。

一般的な「ヨーロッパ」の範囲

気候地理

イギリス・フランス西部などは西岸海洋性気候に属し、温暖湿潤で降水も多め。一方、ポーランド・ウクライナ・ロシアなどの内陸部では大陸性気候が広がり、寒暖差の大きな環境になります。こうして海洋性と大陸性がぶつかり合う場所だからこそ、多彩な気候文化が育まれてきたのです。

地中海性気候の魅力

スペイン、イタリア、ギリシャなどの南部地域では、夏に乾燥し冬は温暖な地中海性気候が広がります。この気候のおかげで、ブドウやオリーブといった作物が育ち、ワイン文化や地中海料理が根づいてきました。

環境地理

ヨーロッパの自然環境は、都市と自然、文化と風景が一体となった“風土”として長い時間をかけて築かれてきました。

まずライン川、ドナウ川、セーヌ川、テムズ川など、ヨーロッパには多くの河川が流れており、これらは古代から人々の暮らしや都市の形成に深く関わってきました。またスイス・スウェーデン・フィンランドなどでは氷河湖や森林湖が豊富に見られます。

自然と共存した景観文化

農地や放牧地と森が入り混じった「モザイク風景」は、アルザス、トスカーナ、バスク地方などに典型的に見られます。また環境保護への意識も高く、ナショナル・パークや自然保護区が各国に設けられ、生態系の保全と観光の両立がはかられているんです。

地理から紐解くヨーロッパ史

ヨーロッパの歴史を本当に理解するには、「地理」という視点を外すことはできません。高い山、広い平野、うねる河川、それに囲まれた海──こうした自然の“舞台装置”こそが、文明の流れや人々の動きを決定づけてきたからです。以下で、ヨーロッパ史を古代から現代まで5つの時代に分けて、それぞれの時代における地理と歴史の関係を見ていきましょう。

古代:自然が国家の境界だった

この時代、国境線といえばほとんどが山や川など自然の地形に依存していました。つまり、地理=政治地図という時代だったんです。

地中海を囲む文明圏

ローマ帝国の時代、地中海は「内海」として機能し、むしろ“つなぐ”役割を果たしていました。スペイン・フランス・イタリア・ギリシャ・北アフリカまでをひとつに結ぶローマ街道網は、まさに地形を巧みに活かした帝国支配の象徴です。

自然地形による限界線

一方で、ライン川やドナウ川はローマの支配領域と“蛮族世界”の境目として存在しました。つまり、ヨーロッパの東と西を分ける「見えない壁」としての川だったわけですね。

中世:山と川が文化の境界になった

帝国の崩壊後、地理は“つなぐ”よりも“分ける”要素として機能し始めます。分断された地域が、それぞれの文化や言語を育んでいくんですね。

アルプスが隔てた北と南

たとえばアルプス山脈。この自然の障壁は、北ヨーロッパと南ヨーロッパの文化・宗教の違いを決定づけました。ローマ・カトリックとゲルマン文化圏との分断です。

中世都市と河川の結びつき

パリ、ウィーン、ケルンといった都市の多くは、大きな河川沿いに発展しています。交通と経済の生命線が川だったため、自然地理が都市の命運を握っていたといえるでしょう。

近世:海が列強を育てた

いよいよ大航海時代の幕開け。地理は“障壁”から“可能性”へと変貌を遂げます。

海洋国家の勃興

イギリスやオランダが強国として台頭できた理由のひとつは、国土が海に開かれていたから。入江や港が多く、造船や貿易に適していたんですね。

内陸国との格差

一方で、ハンガリーやボヘミアなど内陸国は、海へのアクセスが限られていたため、貿易や植民地政策で出遅れがち。その後の経済格差の伏線にもなっているんです。

近代:資源と地形が戦争を左右した

19世紀〜20世紀前半、ヨーロッパは産業革命と2つの世界大戦を経験します。ここでも地理は、思った以上に深く関わっていました。

石炭地帯をめぐる争い

ルール地方やザール地方など、資源が集中した地域は各国がこぞって狙ったエリア。国境をめぐる争いの背後には、こうした地下資源の存在がありました。

地形が防衛戦略を決めた

スイスの中立政策やノルマンディー上陸作戦などは、地形を読み切った上での判断。つまり、勝敗を分けたのは“地図の読み方”だったとも言えるのです。

現代:地理は結束と分断の両面をもつ

グローバル化が進んだ今でも、地理は依然として“ヨーロッパのかたち”を決める大事なファクターです。

EU拡大と東西の壁

旧西側諸国と旧東側諸国の経済格差は、冷戦構造だけでなく地理的な産業条件にも根ざしています。たとえば交通網の整備状況や地形的なアクセスのしやすさが、それぞれの成長速度を左右しているんです。

移民と地中海

アフリカや中東からの移民が地中海を渡ってヨーロッパに流れ込むのも、海という“地理”があるからこそ。国境管理や社会統合の問題も、地形的背景と切っては切れません。

このように、ヨーロッパ史はただ年表を追うだけでは見えてこない、地理との“二重奏”なんです。山や川、海といった自然の姿が、時代ごとのドラマを形づくってきた──そう考えると、歴史はもっと立体的に見えてきますよね。

そしてヨーロッパは地形・気候・環境のすべてにおいて“多様性と調和”に満ちた地域です。その豊かな自然条件が、個性ある国々の文化や歴史を生み出し、今なお世界に影響を与え続けているのです。