ウラル山脈から紐解くヨーロッパ地理学

ウラル山脈

ヨーロッパとアジア──この二つの大陸を分ける“目に見える線”として、地理の教科書にも必ず登場するのがウラル山脈。ユーラシア大陸を南北に貫くこの長大な山脈は、単なる地形的境界を超えて、ヨーロッパ地理学にとって象徴的な意味をもつ存在なのです。このページでは、ウラル山脈の地理的位置、自然環境、歴史的役割を通じて、“ヨーロッパとは何か”をあらためて問い直してみます。

|

|

|

|

|

|

ウラル山脈の地理的位置と構造

まずは、この山脈がどこにあり、どのようにヨーロッパとアジアを分けているのかを確認しましょう。

ヨーロッパとアジアの境界線

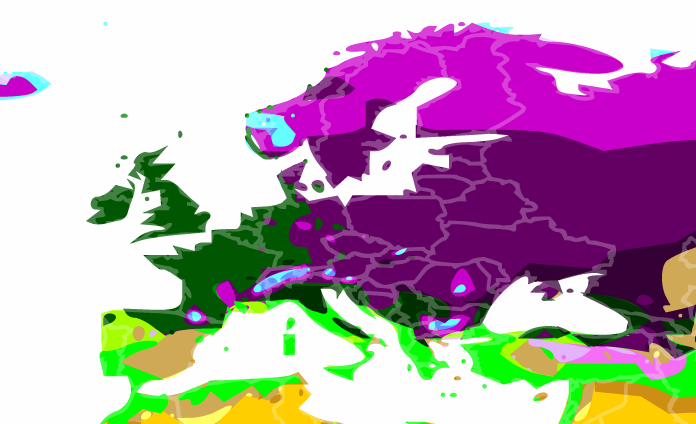

ウラル山脈は、ロシアの北極海沿岸からカザフスタン国境付近まで南北におよそ2500kmも伸びる山脈。地理的には、ヨーロッパとアジアの境界とされており、ウラル山脈・ウラル川・カスピ海がその分水嶺をなしています。つまりこの山脈の西側は「ヨーロッパ・ロシア」、東側は「アジア・ロシア」なのです。

地質的には非常に古い山地

ウラル山脈は約3億年前の造山活動によって形成された古期造山帯。標高はそれほど高くなく、最高峰のナロードナヤ山でも1895mほどですが、侵食が進んで穏やかな山容となっており、地形的には「老成した山脈」といえます。

|

|

|

自然資源の宝庫

この山脈がもたらすのは単なる“線引き”だけではありません。経済地理的にも非常に重要な存在です。

鉱物資源が豊富

ウラル山脈は鉄鉱石・銅・ニッケル・石炭・宝石といった鉱物資源の宝庫。これにより、19世紀以降のロシア工業化を支えた「資源の柱」となりました。エカテリンブルクやマグニトゴルスクといった工業都市は、まさにこの地形が生み出した地理的成果なのです。

森林と川に支えられた生態系

山脈の西側には針葉樹林が広がり、ヨーロッパロシアの森林資源として活用されています。また、ウラル山脈は多くの河川の分水嶺でもあり、ヴォルガ川やオビ川といった大河の源流域としても重要。生態学的にも多彩な動植物が生息しています。

|

|

|

ヨーロッパ観との関係と歴史的意義

ではなぜウラル山脈が“ヨーロッパの境界”とされるのか?その背景には、地理と文明の交差があります。

文化の境界ではない?

おもしろいことに、ウラル山脈の東西で文化や言語に明確な違いがあるわけではありません。たとえばロシア語はウラルの両側で広く使われており、正教文化や食文化も共通しています。にもかかわらず、“境界線”として扱われるのは、ヨーロッパとアジアを地理的に分けたいという歴史的・学術的な便宜にすぎないとも言われているんですね。

ロシアの二面性を象徴

ウラル山脈は、ロシアという国家のヨーロッパ的側面とアジア的側面の境界でもあります。西側のモスクワやサンクトペテルブルクはヨーロッパ的な都市文化を持ち、東側のシベリアはアジア的な自然・民族・物流圏に属する。ウラル山脈はまさにこの「二面性」を地形として表しているのです。

こうして見ていくと、ウラル山脈は単なる山並みにとどまらず、「ヨーロッパとはどこまでか?」という問いへの答えを地形で示してくれている存在なんですね。文化では曖昧でも、地図の上ではしっかり“線を引いてくれる”──それがウラル山脈の面白さなんです。

|

|

|