パリ講和会議は、第一次世界大戦後に戦勝国が集まり、敗戦国との講和条件や新しい国際秩序を決めた会議である。アメリカのウィルソン大統領が提唱した十四か条も議論された。本ページでは、さらに主要な合意内容や会議の流れなどについても詳しく解説していく。

パリ講和会議と民族自決

会議ではウィルソンが掲げた民族自決の理念が一部採用されたが、適用はヨーロッパ中心に偏った。アジアやアフリカでは多くの地域が依然として支配下に置かれた。本ページでは、さらに理念の適用範囲や限界などについても詳しく解説していく。

パリ講和会議ではアメリカ合衆国大統領ウィルソンにより「民族自決」が提唱され、ロシア帝国・ドイツ帝国・オーストリア=ハンガリー帝国の崩壊で、空白地帯となった国々を独立させています。独立させた理由としては、第一次世界大戦というのは、帝国が強行した「民族の保護(支配)」に対する反発がきっかけなので、自治を認めて火種をなくすことが重要でした。

ただもう一つ大きな理由としては、敗戦国の勢力下にあった国を独立させ脅威をそぐことにありました。そのため東ヨーロッパに適用された「民族自決」の原則は、英仏など戦勝国が持つアジアやアフリカの植民地には適用されなかったのです。民族自立を尊重することなどより、独立を許して広大な海外領土を失うことの方が大事だったのですね。

こういった背景があるので、しょせん民族自決の理念というのは、報復と懲罰を行うための方便として利用された側面もある、というのは知っておきましょう。

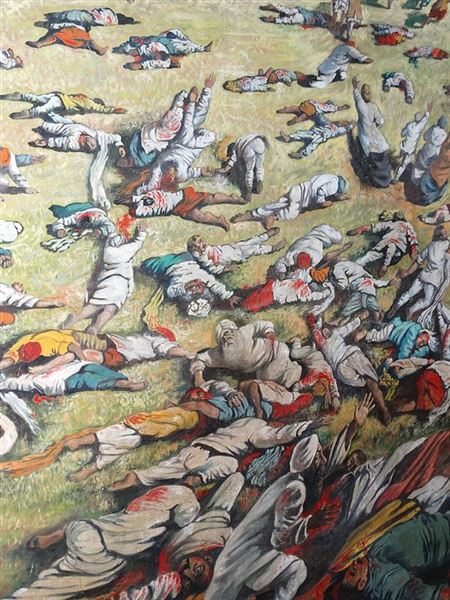

1919年、英植民地インドの独立運動を弾圧する過程で起こったアムリットサル虐殺事件を描いた絵。イギリスがインドの独立を認めたのは第二次世界大戦終結から2年後の話である。

|

|

|