産業革命期に「作られたもの」とその役割

産業革命って聞くと、「機械が増えた」とか「工場ができた」といったイメージが強いかもしれません。でも実際には、それぞれの時期に応じて“何を作ったか”に大きな違いがあるんです。そして、そのモノたちは単に便利になっただけじゃなくて、人々の暮らしや社会の仕組み、さらには国の力関係までをも左右していきました。このページでは、産業革命期に登場した主要な製品や技術と、その果たした役割をじっくり見ていきます。

|

|

|

|

|

|

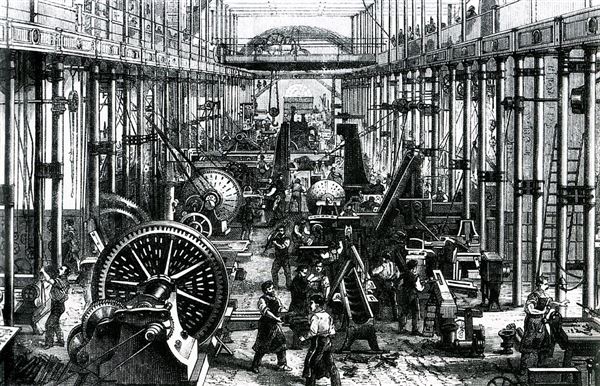

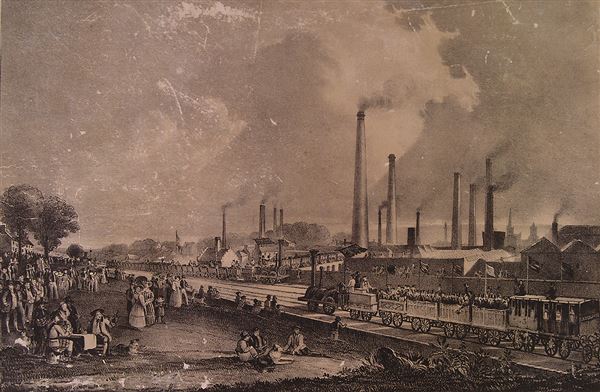

第一次産業革命で作られたもの

18世紀後半から19世紀前半にかけての「第一次産業革命」では、イギリスを中心に“動力革命”とも呼べる大きな変化が起きました。

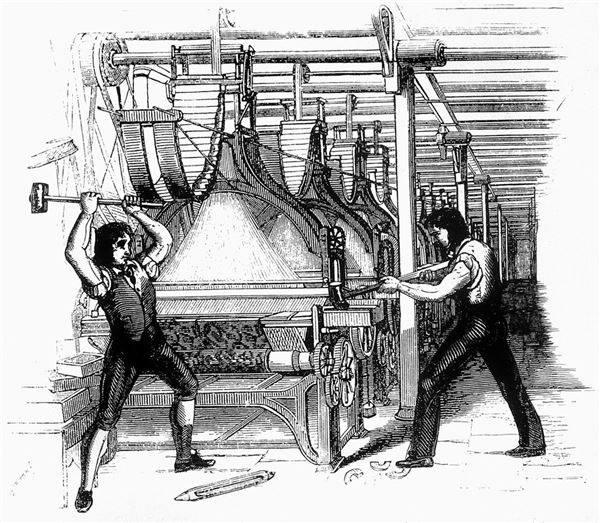

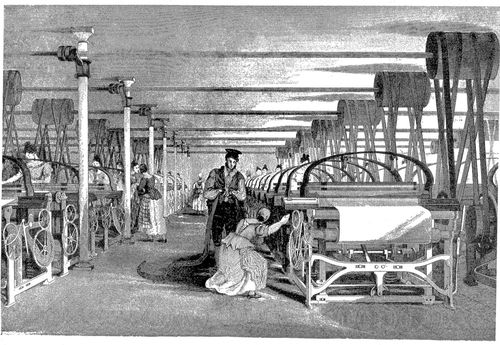

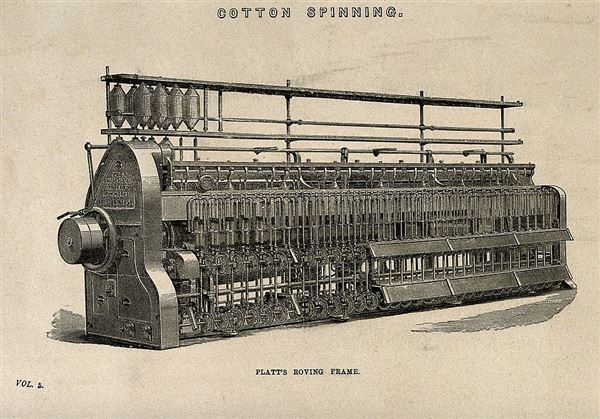

繊維機械

最初にブレイクしたのが繊維産業。たとえばジェニー紡績機や水力紡績機は、手作業だった糸づくりを一気にスピードアップさせました。布の大量生産が可能になったことで、庶民の服装や生活にも大きな変化が生まれたんです。

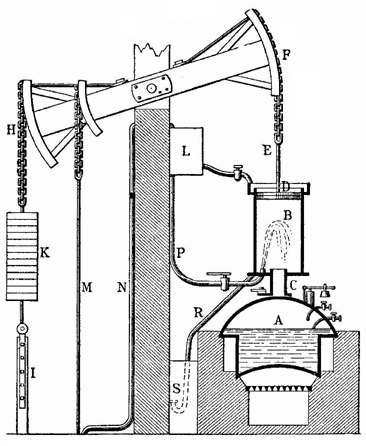

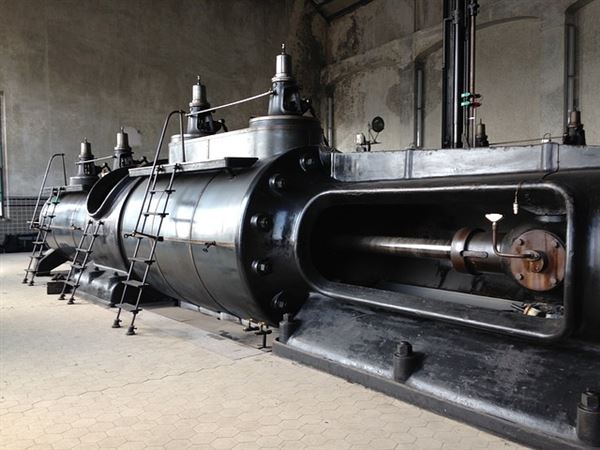

蒸気機関

ジェームズ・ワットによって改良された蒸気機関は、まさに産業革命のエンジン。これが工場だけでなく、鉱山や運輸にも応用されて、社会全体が“蒸気の力”で動き出すようになりました。

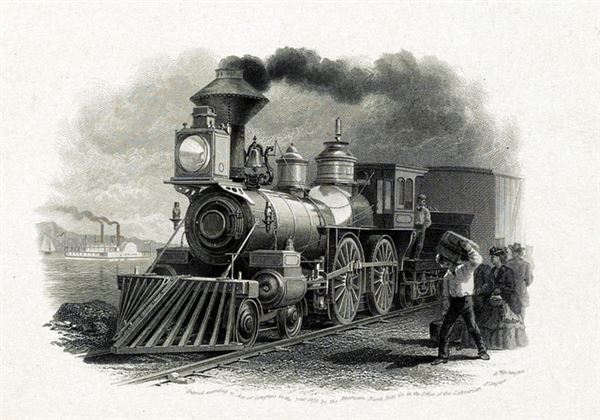

蒸気機関車と鉄道

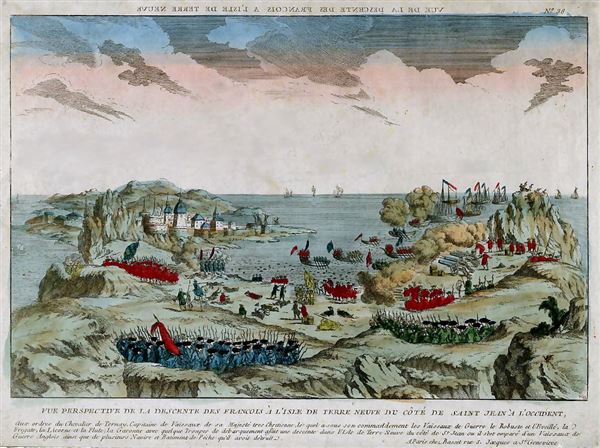

輸送革命の代表格が蒸気機関車。これによって都市間の移動や物流が一変。たとえば農村で採れた食材が都市に運ばれたり、工場製品が遠くの町まで届くようになったんですね。

|

|

|

第二次産業革命で作られたもの

19世紀後半から20世紀初頭にかけては、化学・電気・鉄鋼などの分野で大きな進展がありました。

電球と発電機

エジソンの電球発明や、グラムの発電機開発によって、夜の暮らしが激変。街灯が灯り、夜の活動が安全かつ便利になりました。「24時間社会」の始まりですね。

電話と通信技術

ベルの電話機が登場すると、人と人との距離が一気に縮まります。情報のやり取りが早くなり、ビジネスや政治のスピード感もぐっと高まりました。

化学肥料と農業技術

化学の進歩は、じつは農業にも恩恵をもたらしています。リービッヒの肥料理論などを背景に、人工肥料が使われるようになり、作物の収量が増加。これによって都市に流入する人口の食料も安定して供給できるようになったんです。

|

|

|

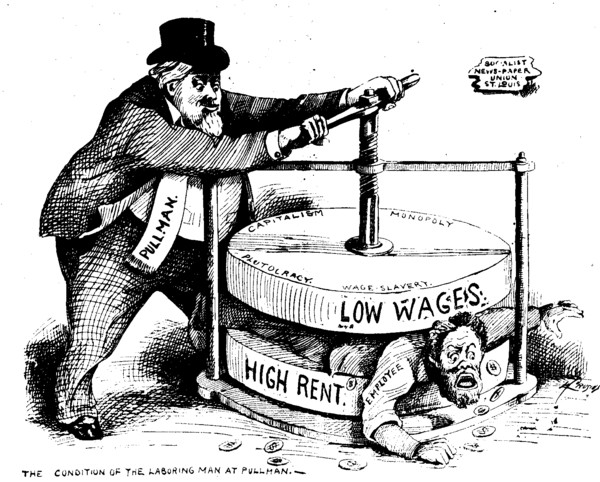

産業革命が生み出した新しい製品と社会構造

これまでに見てきた「道具」や「技術」は、やがて社会の在り方そのものを変えていきます。

工場製品とマスプロダクション

機械による大量生産は、「みんなが同じものを持つ」社会を作り出しました。靴、服、食器、自転車──それまでは手作りだったものが、どんどん“製品”に変わっていきます。

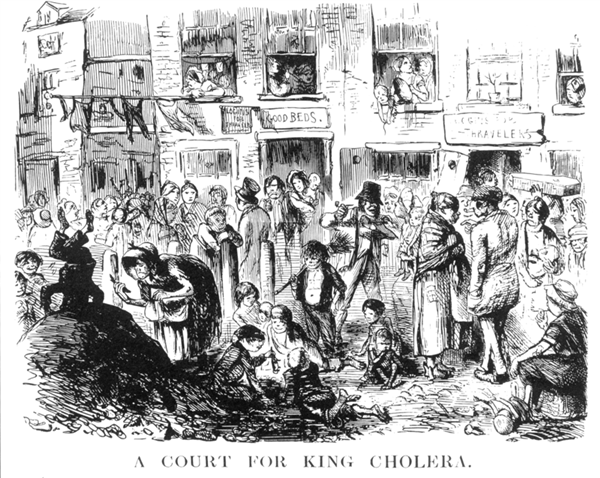

都市インフラと生活革命

鉄道網の整備、電力網の普及、上下水道の近代化など、社会インフラもこの時期に充実していきました。結果として、人々の生活は衛生的になり、都市生活が前提のライフスタイルが生まれるようになったんですね。

産業革命で生まれた製品は、単なる「便利な道具」じゃなくて、それぞれが社会全体の流れを動かすエンジンでした。モノづくりを通じて、人の生き方や社会のカタチまでもが再構築されていったわけです。

|

|

|