東ローマ帝国は今のどこにあった国ですか?

東ローマ帝国は、395年に古代ローマ帝国の東方領土として成立し、1453年にオスマン帝国に滅ぼされるまで1000年存続した国です。非常に長い歴史を持つ国なので、その領土は時代が下るにつれて変遷しています。

成立初期

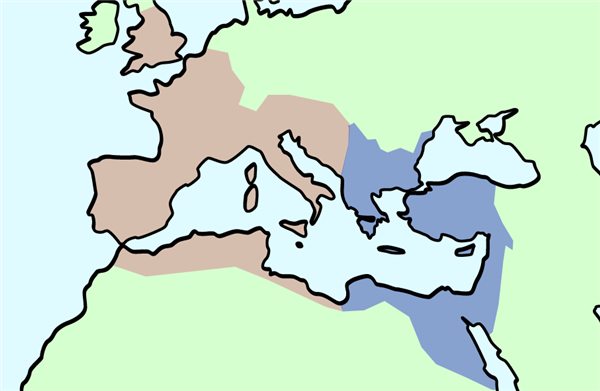

成立初期の東ローマ帝国領はローマ帝国領の東半分、つまりバルカン半島や小アジア、エジプト、シリアなどを領土にしていました。西ローマ帝国が短命に終わり、東ローマ帝国の息が長かったのは、これらの地域が豊かな穀倉地帯であったことが背景にあります。

全盛期

7世紀以降、イスラム勢力の侵略を受け、東ローマ帝国の領土は初期と比べてかなり縮小してしまいました。しかし9世紀以降は中央集権化により内政を安定させ、旧帝国領の奪還に乗り出します。10世紀から11世紀にかけて、北シリア・南イタリア・バルカン半島全土の支配圏を取り戻し、帝国の領土は史上最大のものとなりました。

末期

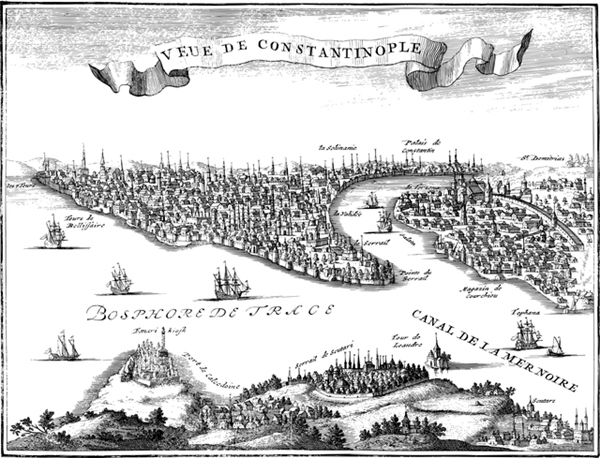

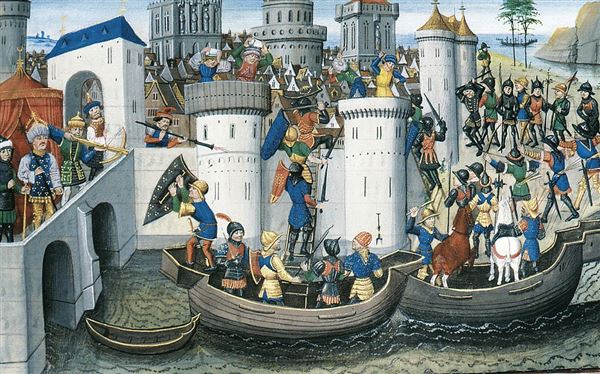

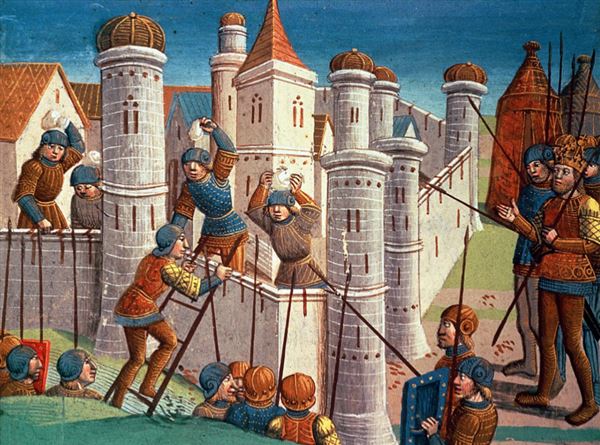

12世紀以降は国内の政治争いや十字軍による侵略、オスマン帝国の台頭などもあり、領土はみるみる縮小していきました。滅亡直前の東ローマ帝国領は、コンスタンティノープル(現イスタンブール)とその周辺に限られており、かつて東地中海の覇権を握った帝国の影はすっかり消え失せていました。

関連ページ

-

東ローマ帝国がビザンツ帝国と呼ばれるのは、首都コンスタンティノープルの古名ビザンティオンに由来するためである。西欧の歴史家が後世に区別のため用いた呼称であり、当時の人々は自らをローマ人と認識していた。本ページでは、このあたりの歴史的背景とヨーロッパ文化との関連について詳しく掘り下げていく。

-

東ローマ帝国の衰退理由は長期戦争と内乱、経済の衰え、そして十字軍やオスマン帝国の侵攻による圧迫が重なったためである。領土縮小と貿易路の喪失が国力を削ぎ、再建の機会を失わせた。本ページでは、このあたりの歴史的背景とヨーロッパ文化との関連について詳しく掘り下げていく。

-

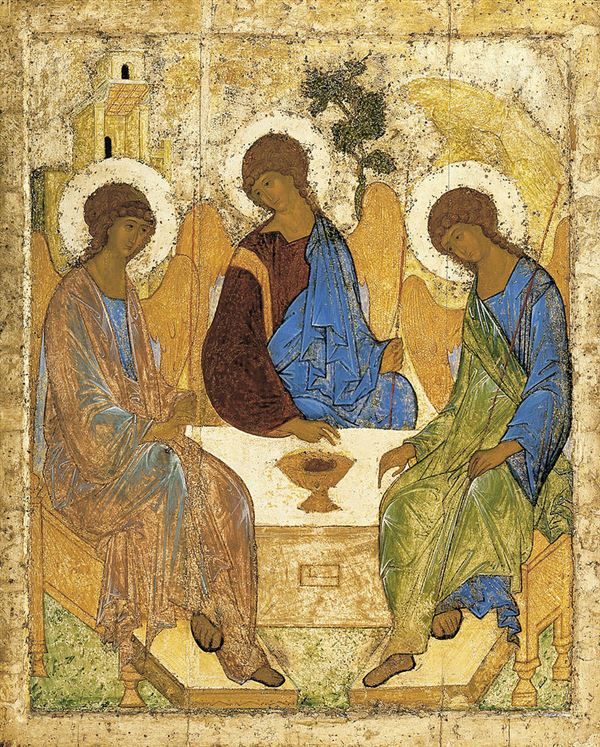

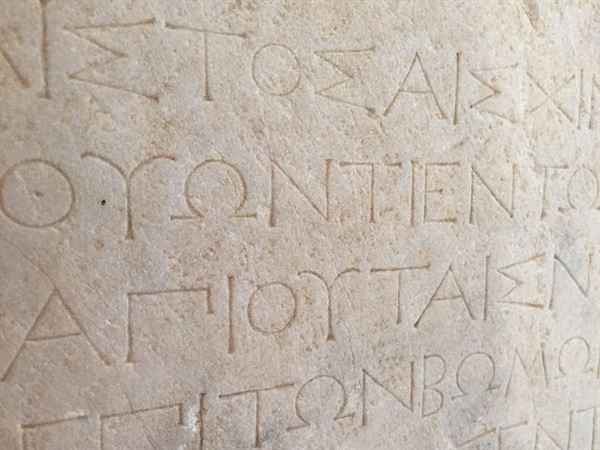

東ローマ帝国はギリシア語を公用語とし、正教会と東方的文化を基盤に発展した国家である。これに対し西ローマ帝国はラテン語とカトリック教会を中心に西欧的文化を築いた。本ページでは、このあたりの歴史的背景とヨーロッパ文化との関連について詳しく掘り下げていく。

-

「鍵の閉め忘れ」により東ローマ帝国(ビザンツ帝国)が滅亡したという逸話は、1453年のコンスタンティノープル陥落をめぐる伝説のひとつである。しかし現代の研究では、これは象徴的な物語にすぎず、信ぴょう性はきわめて低いとされる。本ページでは、このあたりの事情や背景について詳しく掘り下げていく。

-

東ローマ帝国のテマ制は、軍事と行政を統合した地方統治制度である。地方司令官が防衛と税収を兼ね、外敵からの侵攻に迅速に対応できる仕組みだった。本ページでは、このあたりの歴史的背景とヨーロッパ文化との関連について詳しく掘り下げていく。

-

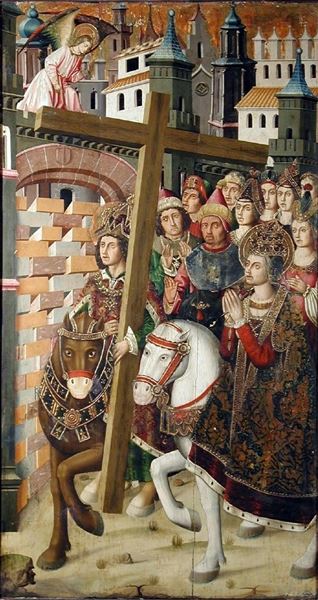

東ローマ帝国の建国者はコンスタンティヌス1世とされ、首都をビザンティオンから改名したコンスタンティノープルに置いた。彼はキリスト教を公認し、帝国の宗教的基盤を築いた。本ページでは、このあたりの歴史的背景とヨーロッパ文化との関連について詳しく掘り下げていく。

-

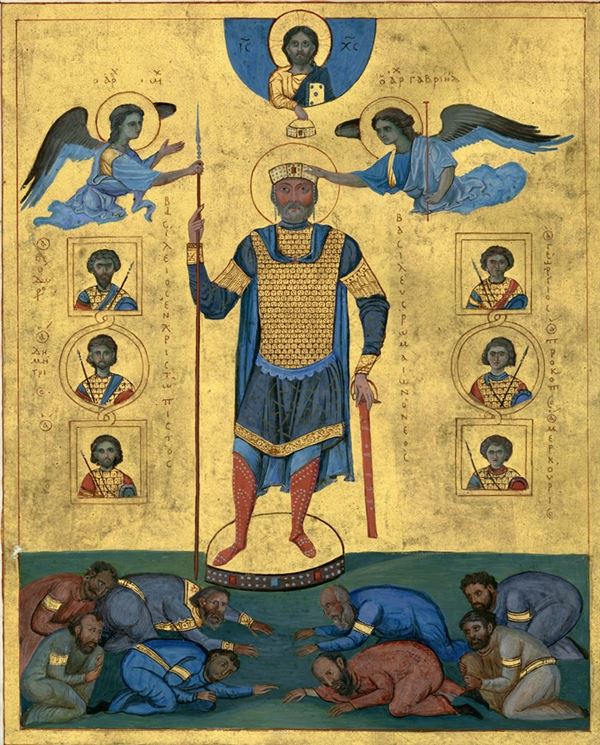

東ローマ帝国の宗教は正教会であり、皇帝が教会運営に強い影響力を持つ皇帝教皇主義が特徴だった。ラテン教会との対立はやがて東西教会分裂につながった。本ページでは、このあたりの歴史的背景とヨーロッパ文化との関連について詳しく掘り下げていく。

-

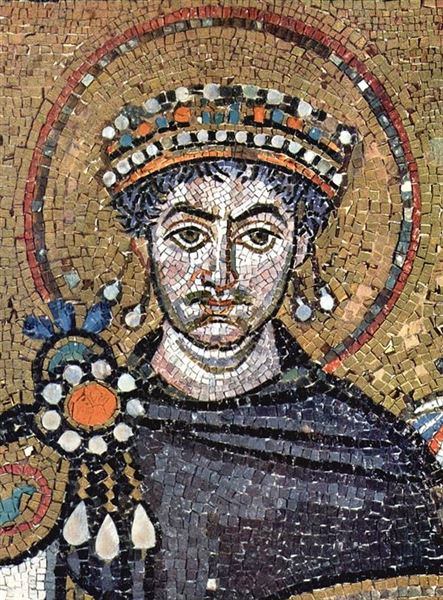

東ローマ帝国最盛期の皇帝はユスティニアヌス1世で、領土拡大と法典編纂、ハギア・ソフィア大聖堂の建設で知られる。彼の治世は帝国の政治的・文化的頂点を示した。本ページでは、このあたりの歴史的背景とヨーロッパ文化との関連について詳しく掘り下げていく。

-

東ローマ帝国では6世紀にユスティニアヌスのペストが流行し、人口と経済に甚大な被害を与えた。感染症は軍事力の低下と社会不安を招き、帝国衰退の一因となった。本ページでは、このあたりの歴史的背景とヨーロッパ文化との関連について詳しく掘り下げていく。

-

東ローマ帝国滅亡後、ヨーロッパはオスマン帝国の勢力拡大に直面した。多くの学者や文献が西欧へ移り、ルネサンスの発展に大きく寄与した。本ページでは、このあたりの歴史的背景とヨーロッパ文化との関連について詳しく掘り下げていく。

-

東ローマ帝国最後の皇帝はコンスタンティノス11世パレオロゴスである。彼は1453年のコンスタンティノープル陥落まで奮戦し、戦死によって帝国の歴史を閉じた。本ページでは、このあたりの歴史的背景とヨーロッパ文化との関連について詳しく掘り下げていく。

-

東ローマ帝国の公用語は初期はラテン語だったが、7世紀以降はギリシア語が主となった。行政、文学、宗教儀礼の多くがギリシア語で行われた。本ページでは、このあたりの歴史的背景とヨーロッパ文化との関連について詳しく掘り下げていく。

-

東ローマ帝国は7世紀以降、イスラム勢力の急速な拡大に直面した。度重なる戦争は領土の喪失を招き、帝国の軍事と経済を圧迫した。本ページでは、このあたりの歴史的背景とヨーロッパ文化との関連について詳しく掘り下げていく。

-

東ローマ帝国の始まりは395年のローマ帝国分裂である。首都コンスタンティノープルを中心に東方の領土を継承し、独自の発展を遂げた。本ページでは、このあたりの歴史的背景とヨーロッパ文化との関連について詳しく掘り下げていく。

-

東ローマ帝国の終わりは1453年のコンスタンティノープル陥落である。オスマン帝国の包囲戦に敗れ、千年以上続いた歴史に幕を下ろした。本ページでは、このあたりの歴史的背景とヨーロッパ文化との関連について詳しく掘り下げていく。

-

東ローマ帝国の繁栄理由は、地理的要衝に位置する首都コンスタンティノープルの交易利益と強固な防衛体制にあった。加えて中央集権的政治と安定した貨幣制度が経済と文化を支えた。本ページでは、このあたりの歴史的背景とヨーロッパ文化との関連について詳しく掘り下げていく。

-

東ローマ帝国の民族構成は多様で、ギリシア人を中心にアルメニア人、スラブ人、アラブ人などが含まれた。帝国内の文化と社会は多民族的性格を帯びていた。本ページでは、このあたりの歴史的背景とヨーロッパ文化との関連について詳しく掘り下げていく。

-

東ローマ帝国は13世紀、モンゴル帝国との外交関係を結び、共通の敵であるイスラム勢力に対抗した。交易や情報交換も行われ、一時的な安定に寄与した。本ページでは、このあたりの歴史的背景とヨーロッパ文化との関連について詳しく掘り下げていく。

-

東ローマ帝国には6世紀、東方から養蚕技術が伝来した。これにより絹織物産業が発展し、宮廷や外交における重要な資源となった。本ページでは、このあたりの歴史的背景とヨーロッパ文化との関連について詳しく掘り下げていく。

-

東ローマ帝国の軍隊は重装歩兵と騎兵、海軍を組み合わせた柔軟な編成を特徴とした。特にギリシア火と呼ばれる火攻兵器は防衛戦で威力を発揮した。本ページでは、このあたりの歴史的背景とヨーロッパ文化との関連について詳しく掘り下げていく。

-

東ローマ帝国では8世紀から9世紀にかけて偶像崇拝禁止運動が起こり、聖像の破壊と神学論争が続いた。この政策は教会と皇帝の権力関係にも影響を与えた。本ページでは、このあたりの歴史的背景とヨーロッパ文化との関連について詳しく掘り下げていく。

-

東ローマ帝国では皇帝が教会運営に強い権限を持つ皇帝教皇主義が支配的だった。宗教政策は国家統治の重要な柱とされた。本ページでは、このあたりの歴史的背景とヨーロッパ文化との関連について詳しく掘り下げていく。

-

東ローマ帝国市民の服装は階層や職業によって異なり、絹や刺繍を施した華やかな衣装は富裕層の象徴だった。庶民は麻や羊毛の質素な服を着用した。本ページでは、このあたりの歴史的背景とヨーロッパ文化との関連について詳しく掘り下げていく。

-

東ローマ帝国を滅ぼした国はオスマン帝国である。1453年のコンスタンティノープル陥落によって、千年以上続いた帝国の歴史は終わった。本ページでは、このあたりの歴史的背景とヨーロッパ文化との関連について詳しく掘り下げていく。

-

東ローマ帝国は7世紀以降、行政や文化の中心がギリシア語と東方的伝統に傾き、ギリシャ化が進んだ。これにより西方ラテン世界との文化的距離が広がった。本ページでは、このあたりの歴史的背景とヨーロッパ文化との関連について詳しく掘り下げていく。

-

東ローマ帝国のギリシア火は7世紀に開発された強力な焼夷兵器である。海戦や防衛戦で圧倒的な威力を発揮し、帝国の存続に大きく貢献した。本ページでは、このあたりの歴史的背景とヨーロッパ文化との関連について詳しく掘り下げていく。

-

東ローマ帝国の最大版図は6世紀、ユスティニアヌス1世の時代に達した。地中海全域に及ぶ広大な領土を支配し、古代ローマの再興を試みた。本ページでは、このあたりの歴史的背景とヨーロッパ文化との関連について詳しく掘り下げていく。

-

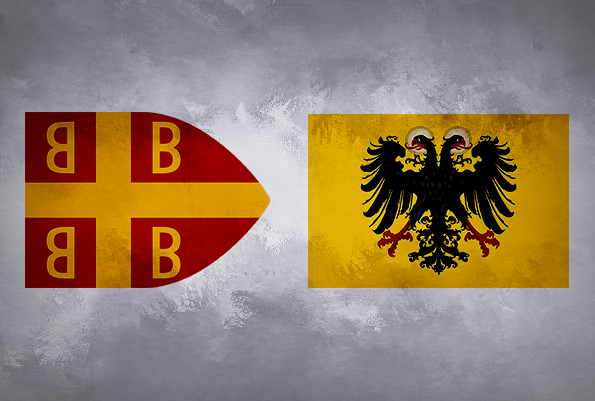

東ローマ帝国は東方正教を信仰し、首都をコンスタンティノープルに置く東地中海の国家だった。神聖ローマ帝国はカトリックを基盤に中欧を中心として成立した別の帝国である。本ページでは、このあたりの歴史的背景とヨーロッパ文化との関連について詳しく掘り下げていく。

-

東ローマ帝国とビザンツ帝国は実質的に同一国家であり、後者は西欧の歴史家が用いた呼称である。当時の人々は自らをローマ人と認識していた。本ページでは、このあたりの歴史的背景とヨーロッパ文化との関連について詳しく掘り下げていく。