古代ギリシアと古代ローマを比較!その違いを政治・文化・宗教・軍制から紐解く

古代ギリシアと古代ローマは、「ヨーロッパ史」という大きなくくりの中で、しばしばひとまとめに語られがちですが──

- 古代ギリシアは統一国家を持たない都市国家の集合体

- 古代ローマは地中海世界を支配した巨大な国家

──といった具合に、その成り立ちや性格は大きく異なります。

しかし両者は対立と継承を重ねながら、政治・芸術・思想・宗教といった分野で深く結びつき、後のヨーロッパ文明の基盤を形づくりました。本記事では、古代ギリシアと古代ローマの違いと共通点を整理し、その本質に迫ります。

|

|

|

|

|

|

古代ギリシアとは

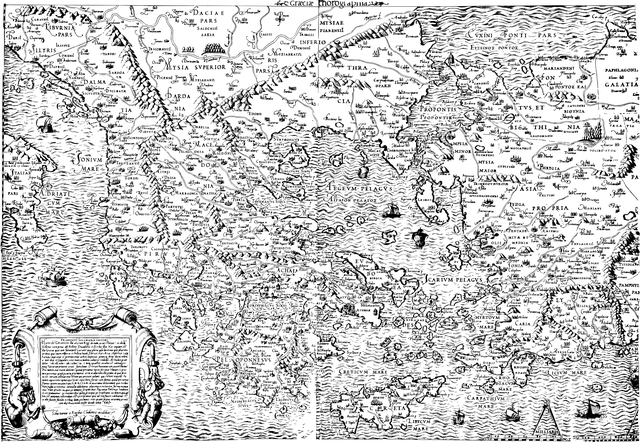

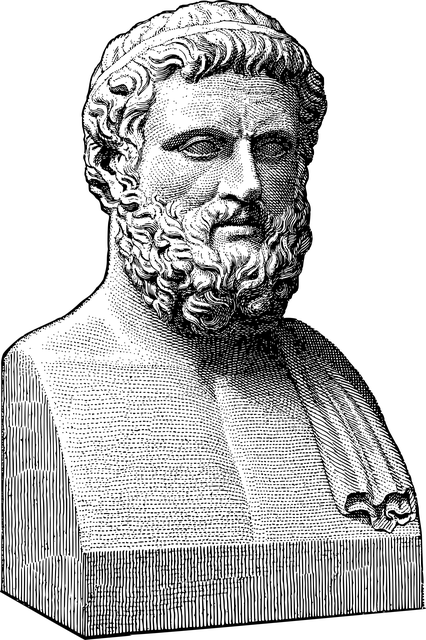

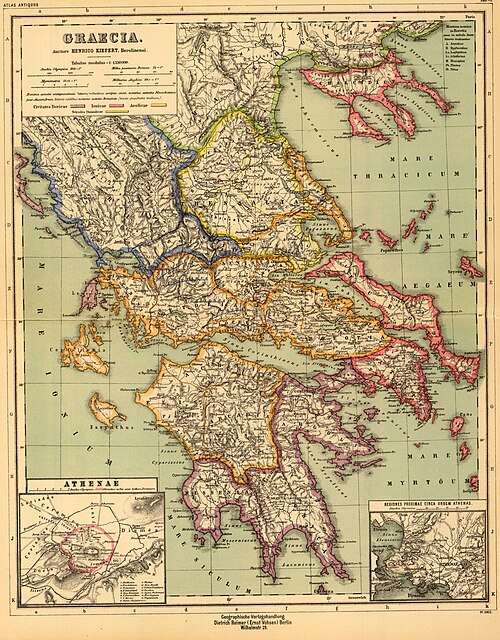

古代ギリシアの範囲を示した地図

古代ギリシア文化圏は、バルカン半島南部からエーゲ海諸島、小アジア西岸、さらにシチリア島や南イタリア沿岸まで広がっていた

出典:Dietrich Reimer / Public domainより

古代ギリシアって、今のギリシャ共和国を中心に、バルカン半島やエーゲ海の島々に広がっていた文化圏のことなんです。そこには、ポリスと呼ばれる自治的な都市国家がたくさん存在していました。 ひとつの国としてまとまっていたわけではなく、個性バラバラな都市国家が並び立っていた、というのがポイントです。

アテナイはアテナイ、スパルタはスパルタ。それぞれが独自の政治や価値観を持ち、ときには協力し、ときには本気で張り合う。なかなか賑やかな世界だったわけですね。

そんな古代ギリシアの一番すごいところは、哲学・科学・芸術・民主政といった分野で、ヨーロッパ文明の土台を作ったこと。 「人はどう生きるべきか?」を真正面から考え始めた文明、それが古代ギリシアです。

プラトンやアリストテレスの哲学、ヒポクラテスの医学、叙事詩や悲劇・喜劇といった文学表現は、当時だけで終わらず、現代にまで影響を残しています。

つまり古代ギリシアは、昔の教科書の中の話ではなく、今の私たちの考え方や社会の仕組みにも、そっと根を張っている存在。そう思うと、ちょっと身近に感じてきませんか。

|

|

|

古代ローマとは

古代ローマの最大版図(トラヤヌス帝期・117年頃)

トラヤヌス帝の治世下で古代ローマ帝国は最大版図を達成し、ブリテン島からメソポタミアまで広がる地中海世界の覇者となった。

古代ローマとは、もともとはイタリア半島中部にあった小さなポリスが、気づけば地中海世界ぜんぶを包み込むような巨大な帝国へと成長していった国家の総称です。

その歴史は、ローマ建国とされる前8世紀から、ゲルマン人の侵入によって西ローマ帝国が滅びる後5世紀まで。とにかく長い。しぶとい。そこがまずローマらしいところですね。

古代ローマの影響は、本当に幅広いです。法律や政治の仕組み、建築技術、文化まで、あちこちに足跡が残っています。 「どうやって大勢の人間をまとめて統治するか」を徹底的に突き詰めた文明、それが古代ローマです。

共和政の考え方や法体系は、今日のヨーロッパの政治思想や法制度の土台になりました。

建築の分野も見逃せません。円形闘技場や水道橋のような巨大建築を可能にした技術力、そしてローマン・コンクリートの登場は、まさに建築史の転換点でした。

さらに、ラテン語は後のフランス語やスペイン語など、多くのヨーロッパ言語の基礎に。文学や哲学の発展にも大きく貢献しています。

古代ギリシアが「ヨーロッパ文明の源流」だとすれば、古代ローマはそれを現実の社会制度として育て上げた存在。

だからこそ古代ローマは、「ヨーロッパ文明の揺籃」と呼ばれるわけです。

|

|

|

古代ギリシアと古代ローマの違い

| 古代ギリシア | 古代ローマ | |

|---|---|---|

| 時代 | 紀元前8世紀~紀元前4世紀頃 | 紀元前8世紀~西暦5世紀 |

| 地理 | バルカン半島南部・エーゲ海沿岸 | イタリア半島・地中海全域へ拡大 |

| 政治体制 | 都市国家(ポリス)制、例:アテネ、スパルタ | 王政→共和政→帝政 |

| 市民の権利 | 自由市民に政治参加権(女性・奴隷は除外) | 共和政では限られた市民が参政、帝政で皇帝に集中 |

| 文化・思想 | 哲学・演劇・彫刻・数学が発展(ソクラテス、プラトンなど) | 実用的文化・土木技術が発展(法、建築、道路、軍事) |

| 宗教 | オリュンポスの神々を信仰(多神教) | ギリシア神話を継承しつつ独自に展開(のちにキリスト教へ) |

| 軍事 | 重装歩兵・ポリス防衛重視(例:マラトンの戦い) | 常備軍と属州支配を基礎にした拡張主義 |

| 言語 | ギリシア語 | ラテン語 |

| 建築 | 神殿建築(ドーリア式、イオニア式など) | アーチ・ドーム・コンクリートによる大規模建築 |

| 代表的遺産 | パルテノン神殿、デルフォイの神託所 | コロッセオ、水道橋、パンテオン |

概念の違い

まず押さえておきたい大きな違いは、古代ローマが「国家」だったのに対し、古代ギリシアは「文明圏」だった、という点です。

ここ、けっこう誤解されがちなんですが、古代ギリシアはローマのように周囲の自治体や民族を吸収して、ひとつの統一国家を作ったわけではありません。

古代ギリシア世界――つまりバルカン半島やエーゲ海の島々一帯には、アテナイやスパルタをはじめとするポリス(都市国家)が、なんと1000以上も自治独立した状態で並んでいました。

当然、政治の方針も考え方も、ポリスの数だけ存在していたわけです。

古代ギリシアとは、国家ではなく、言語や宗教を共有する文化的なまとまりでした。

同じ古代ギリシア語を話し、ギリシア神話を信仰する。そうした共通点はあっても、政治的にはあくまで別々。それが古代ギリシアの基本スタイルです。

統合を拒否した古代ギリシア

ギリシアの諸ポリスは、外から強敵が現れたときには共闘することもありました。たとえばペルシア戦争がそうですね。

ただし、利害が食い違えばすぐ対立する。ペロポネソス戦争のような内輪もめの方が、実はずっと多かったんです。

同盟は結ぶ。でも統合まではしない。ここがポイントです。

こうした覇権争いを繰り返すうちに、古代ギリシア世界は少しずつ疲弊していきます。その隙を突いたのが、より統率力の高い単一国家――マケドニア、そしてローマでした。

そもそも各ポリスは、内部の政治や市民問題で手一杯。ローマのように、外へ積極的に領土を広げていく余裕がなかった、とも言えます。

やがてローマは前2世紀にマケドニア王国を滅ぼし、古代ギリシア世界を征服します。ただし、ここがローマの面白いところ。

政治的な独立は失われましたが、ギリシア文化そのものは高く評価され、手厚く保護・継承されました。

結果として、ギリシアの思想や芸術はローマを通じて広がり、ローマの勢力拡大とともにヨーロッパ文化の源流として定着していったのです。

力で支配したローマと、文化で生き残ったギリシア。両者の違いは、ここにもはっきり表れていますね。

政治体制の違い

古代ギリシア世界を代表するアテナイと、古代ローマの政治体制を比べてみると、実は共通点もあります。どちらも、もともとの貴族政を打ち倒し、民主政へ移行したという点です。

ただし注意したいのは、「同じ民主政」という言葉でひとまとめにすると、実態がかなり違う、ということ。ここ、見落としがちなポイントです。

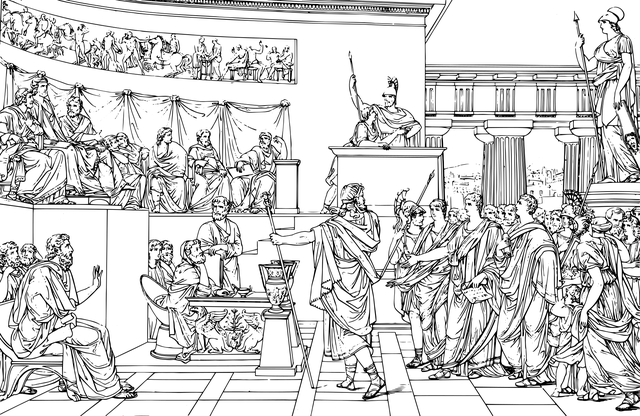

ローマの民主政

ローマ社会では、国家の中枢を担ったのは元老院でした。形式上は選挙で議員が選ばれていたものの、実際には一部の富裕層や有力な平民が議席を占め続け、政治の主導権を握っていました。

一般市民の声が完全に無視されたわけではありませんが、政治の流れを左右するほど反映されにくかった、というのが実情です。

アテナイの民主政

一方のアテナイでは、貧富の差にかかわらず、比較的広い層が政治に参加できました。

アテナイの民主政は、市民一人ひとりが「政治の当事者」であるという意識が強かったのが特徴です。

海洋国家として発展したアテナイでは、貧民であっても軍船の漕ぎ手として重要な役割を担い、その結果、政治参加の権利も認められやすかったんですね。

アテナイにも、ローマの元老院に似たアレオパゴス会議という国家機関は存在しました。ただし、民主派の政治家ペリクレスが改革を進め、この会議の権限を次々と縮小。

その分、民会に権限を集中させることで、ローマのように一部の有力者が政治を独占する状況は、しっかり抑え込まれていました。

同じ民主政でも、ローマは「有力者中心」、アテナイは「市民参加重視」。

この違いを知ると、両者の社会の空気感まで、なんとなく見えてくる気がしますね。

アレオパゴス会議が開かれたアレオパゴスの丘

アレオパゴス会議は、アテネ市民の重要な案件を審議した機関で、その名は実際に会合が開かれていたアレオパゴスの丘に由来する。

出典:Jebulon / CC 0 1.0 Public Domainより

芸術面の違い

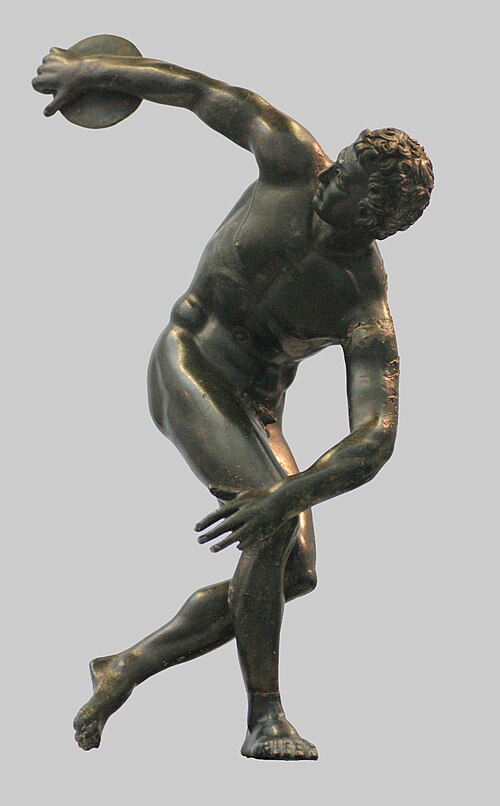

古代ギリシアの代表作といえば、ミュロン作の『ディスコボロス(円盤投げ)』が挙げられます。この彫刻は、全身をねじるようにして円盤を投げる直前の姿を捉えたもので、筋肉の張り、バランスのとれたポーズ、そして若々しく整った顔立ちなど、「理想化された肉体美」を表現しています。ギリシア芸術では、個人の現実の姿よりも、「人間とはこうあるべき」という普遍的な美しさと調和を追求する傾向が強く見られるのです。

ミュロンの『ディスコボロス(円盤投げ)』

出典:MatthiasKabel (権利者) / Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 / title『Roman bronze copy of Myron’s Discobolos, 2nd century CE (Glyptothek Munich)』 Unportedより

一方、古代ローマの代表作としてよく挙げられるのが、以下の『アウグストゥス像(プリマポルタのアウグストゥス)』です。初代ローマ皇帝アウグストゥスが、威厳ある姿で軍装をまとい、右手を差し出して演説しているようなポーズで描かれています。これは単なる個人像ではなく、政治的なプロパガンダとしての意味が強く、見る者に「この人が帝国の支配者である」という威厳を強調するもの。また、顔つきや服のひだ、装飾などが写実的に再現されており、「現実の人物」を忠実に表すローマ芸術の特徴がよく出ています。

プリマポルタのアウグストゥス像

出典:Joel Bellviure (撮影者) / Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 Internationalより

つまり、ギリシアは「人間の理想像」を造形に宿し、ローマは「支配者の現実像」を写し取る――この点に、両者の芸術観の違いがはっきりと表れているのです。

教育の違い

教育のあり方を見ても、古代ギリシアと古代ローマでは、考え方がけっこう違います。

古代ギリシアでは、哲学や数学、自然科学、詩文学など、「幅広く学ぶこと」そのものが大切にされていました。とくにアテナイでは、若者にしっかり教育を施し、考える力や教養を身につけさせることが重視されていたんですね。

一方の古代ローマでは、かなり現実的。教育の中心は、法律や軍事、行政といった国家を運営するために必要な知識と技術でした。 ギリシアが「考える人」を育てた文明なら、ローマは「動かす人」を育てた文明だった、と言えます。

学問そのものより、「それが国の役に立つかどうか」が大きな基準だったわけです。

宗教の違い

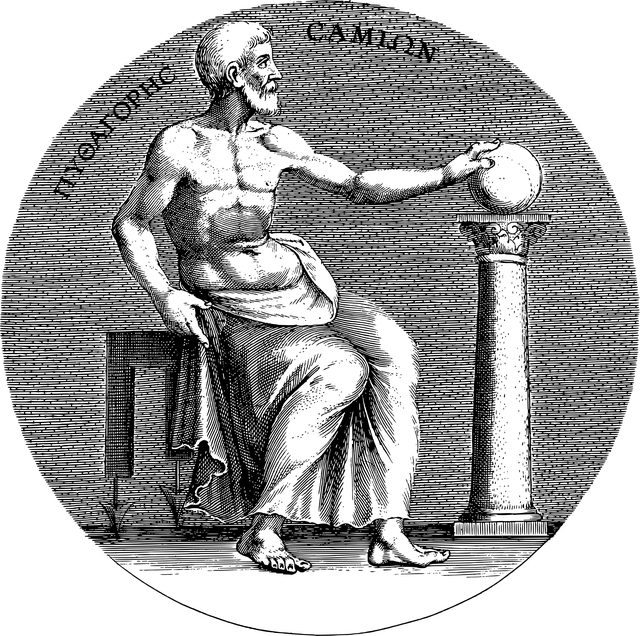

宗教の面でも、両者には違いがあります。古代ギリシアは多神教で、神々はとても人間くさい存在。喜んだり怒ったり、恋をしたり失敗したりと、人々の日常生活に深く関わっていました。

各ポリスにはそれぞれ守護神がいて、祭りや儀式も土地ごとに特色があったんです。

古代ローマも同じく多神教でしたが、ここで発想が少し違います。ローマは、征服した地域の神々を積極的に受け入れ、自分たちの神々と結びつけることで、宗教的な摩擦を減らそうとしました。かなり柔軟なやり方ですね。

ただし転換点になるのが、ミラノ勅令以降です。ここからキリスト教が公認され、やがて国教化されると、状況は一変します。

帝国内でキリスト教が急速に広まり、それまで主流だった多神教の信仰は次第に抑え込まれていきました。この変化は、宗教だけでなく、ローマ帝国の政治のあり方にも大きな影響を与えています。

一方、古代ギリシアでは最後まで宗教的な多様性が保たれました。各ポリスごとの神々への信仰や祭儀は続き、ギリシア神話の物語は、文化や芸術、そして人々の日常と強く結びついたまま残っていったのです。

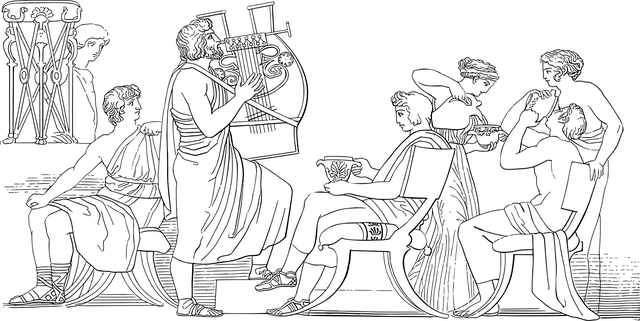

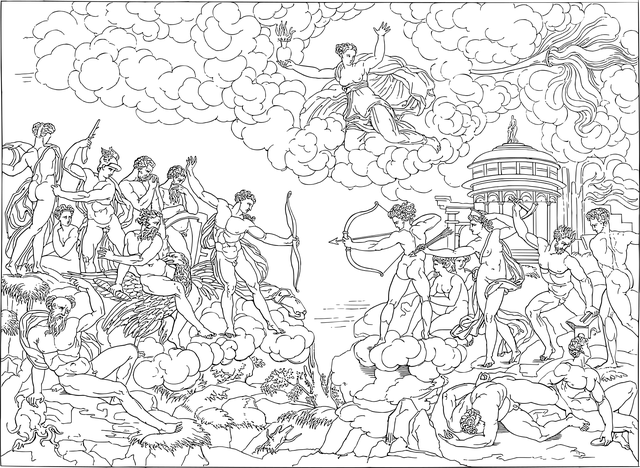

ギリシャ神話の神々(オリンポス十二神)

多神教の典型であるオリンポス十二神は、古代ギリシア人が自然現象や人間の営みに神格を見出した信仰体系の中心だった。

出典:Nicolas-Andre Monsiau / public domainより

このように、古代ローマと古代ギリシアの宗教面では、多神教の維持とキリスト教への移行という大きな違いがありました。古代ローマのキリスト教化は、ヨーロッパの歴史において重要な転換点となり、後の宗教的・文化的発展に大きな影響を与えました。

軍制の違い

軍のあり方を比べてみると、古代ローマと古代ギリシア(とくにアテナイ)では、性格がはっきり分かれます。

古代ローマの軍制

まず古代ローマ。ローマ軍はとにかく組織的で、帝国の拡大とともに専門化された常備軍として発展しました。

軍隊はレギオンと呼ばれる部隊単位に編成され、主力は重装歩兵。状況に応じて陣形を柔軟に変える戦術を得意とし、集団としての完成度が非常に高かったのが特徴です。

さらにローマ軍は、戦うだけではありません。工兵部隊を持ち、橋を架けたり、攻城兵器を作ったりと、インフラ整備までこなす──まさに「動く国家機関」でした。

古代ギリシアの軍制

一方、古代ギリシアのアテナイでは、軍の中心は市民軍でした。市民は一定の年齢に達すると軍事訓練を受け、必要なときに兵士として動員されます。

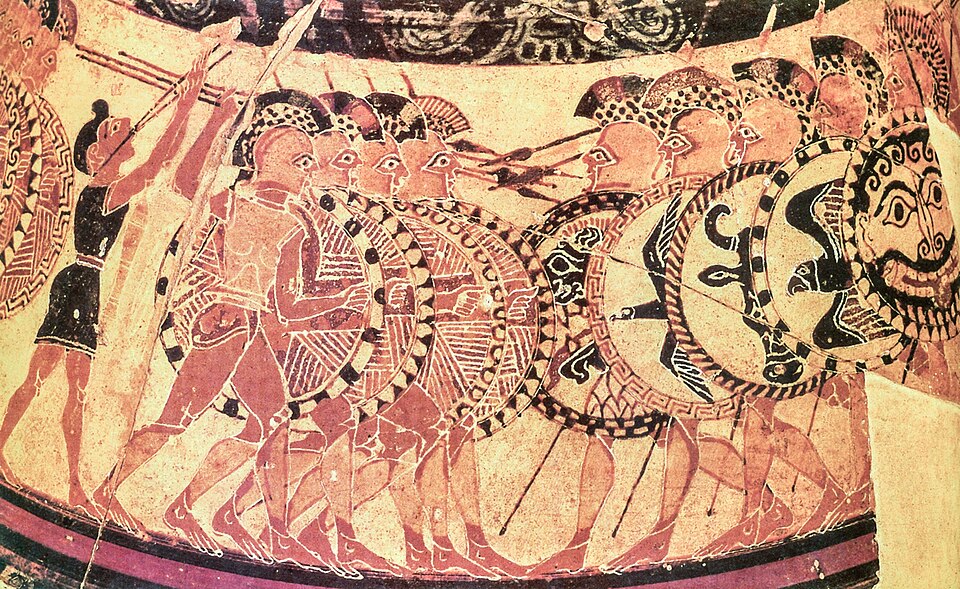

主力となったのは、重装歩兵のホプリタイ。彼らは盾と長槍を持ち、密集隊形のファランクスを組んで戦いました。個々の強さというより、「横のつながり」で押し切る戦い方ですね。

また、アテナイは海洋国家だけあって、強力な海軍を保有し、海戦では圧倒的な力を発揮しました。

ローマは職業軍人による常備軍、アテナイは市民が支える軍隊──この違いが、両者の戦争のしかたを大きく分けています。

組織力と持続力のローマ、結束と参加意識のアテナイ。同じ「古代」の軍でも、その中身はかなり別物だったわけですね。

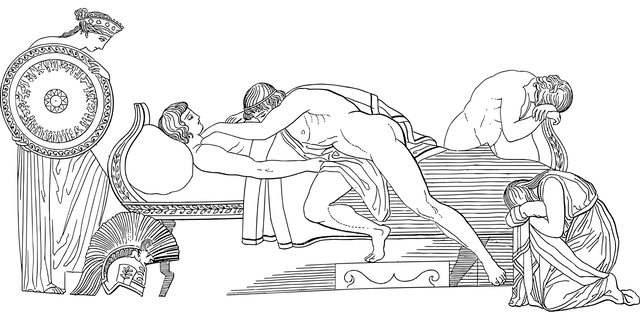

古代アテナイの重装歩兵(ホプリタイ)

古代アテナイの重装歩兵(ホプリタイ)が槍と盾を携え、密集隊形(ファランクス)で突撃する激戦シーンが描かれた花瓶

出典:Unknown author (Chigi Painter) / Public domainより

|

|

|

古代ギリシアと古代ローマの共通点

ここまで見てきたように、古代ローマと古代ギリシアは違いだらけ。でも同時に、地中海世界を舞台に影響を与え合い、後のヨーロッパ文明を形づくったという意味では、どこか兄弟のような存在でもあります。

だからこそ、意外と共通点も多いんですね。

政治と市民意識

ローマとギリシア、どちらの文明にも共通していたのが、「政治は市民のもの」という感覚です。

ギリシアではアテネの直接民主制、ローマでは共和政(レース・プブリカ)が成立しました。

どちらも、貴族だけが政治を独占するのではなく、市民層(平民)も政治に関与できる仕組みを整え、権力が一か所に集中しすぎないよう工夫していた点が共通しています。

市民としての義務意識

さらに両者とも、軍役や裁判、政治集会への参加といった「市民としての役割」が当たり前に求められていました。

国家は王や神から与えられるものではなく、自分たち自身が支え、守り、育てる共同体。そんな意識が、しっかり根付いていたのです。

神話と宗教観

神様の名前こそ違いますが、中身を見ていくとかなり似ている──ローマはギリシア神話を積極的に受け継いでいます。

たとえば、ローマのユピテルはギリシアのゼウス、ヴィーナスはアフロディーテに対応。

物語や性格設定もほぼ同じで、多神教の体系そのものが引き継がれていました。

人間に近い神々の世界

ローマもギリシアも、絶対無欠の神ではなく、怒ったり嫉妬したり恋をしたりする、かなり人間味のある神々が活躍します。

神話を通して「人間とは何か」「どう生きるべきか」を考えさせる文化だった点が、両文明に共通する特徴です。

この感覚は、後に広がるキリスト教的な世界観とは、また違った魅力を持っていますね。

芸術と建築

「古典美」と呼ばれる整ったバランス感覚、そしてどっしりした力強い造形。ローマもギリシアも、芸術と建築を文明のど真ん中に置いていました。

まず注目したいのが、ギリシア彫刻が生み出した理想的な人体表現です。この美意識は、ローマ彫刻にもそのまま受け継がれました。

とくにローマは、ギリシア彫刻を模倣し、収集するほど強い憧れを抱いていたんですね。「いいものはいい」と素直に認めて、どんどん取り入れる。その柔軟さもローマらしさです。

建築スタイルの継承

ドーリア式・イオニア式・コリント式といった柱の様式も、もともとはギリシア生まれ。それがローマに渡り、神殿や公共建築で大々的に使われていきます。

さらにローマは、アーチ構造やコンクリート技術を組み合わせることで、見た目の美しさだけでなく、実用性もぐっと引き上げました。

ギリシアの美意識に、ローマの技術力が合体した結果が、あの壮大な建築群です。

教育と哲学

「学ぶこと」「考えること」が大切だ、という感覚も、両文明に共通しています。

ソクラテス、プラトン、アリストテレスといったギリシア哲学は、ローマ世界に深く入り込み、ローマではストア派などの思想が広く支持されました。

皇帝マルクス・アウレリウスが、自ら哲学書を書いた人物だった、という話はとても象徴的ですね。

修辞学や倫理教育の重視

ローマではキケロを中心に、修辞学や法学が重要視されましたが、その知的な土台はギリシア由来のもの。

つまり両者とも、理性を磨くことこそ人間の価値だと考えていた、という点でしっかりつながっているんです。

軍事と都市国家文化

古代ギリシアと古代ローマ、出発点をたどると、どちらも「都市を単位とした国家」から始まっています。そして、その成長を支えたのが軍事力でした。

ギリシアのポリス(都市国家)、ローマのウルブス・ローマ(ローマ市)──どちらも、「一つの都市がそのまま国家として機能する」という発想がベースにあります。

そこに共通していたのが、市民=戦士という考え方。政治に参加する人間は、同時に国を守る存在でもあったんですね。

市民兵から職業軍人へ

両文明とも、最初は市民兵制が基本でした。必要なときに市民が武器を取り、戦いに参加するスタイルです。

しかし、戦争が長期化し、戦線が広がるにつれて、それだけでは回らなくなっていきます。やがて常備軍や職業軍人が整えられ、軍事はより専門的な分野へと変化していきました。

軍事と政治が切り離せない存在だった点は、古代ギリシアと古代ローマに共通する重要な特徴です。

都市国家から始まり、戦争を通じて国家の形を変えていく──この流れもまた、両文明がよく似た道を歩んだ証と言えるでしょう。

古代ギリシアとローマは、似ているようで違う。でもその根っこには、「人間の理性・政治・美・力」に価値を置く共通の精神があったんです。ふたつの文明は競い合い、影響し合いながら、今に続くヨーロッパ文化の礎を築いていったのです。

|

|

|