産業革命期「蒸気機関の発明」はいつか

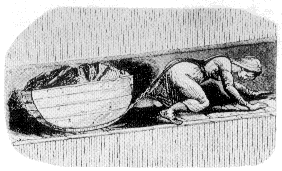

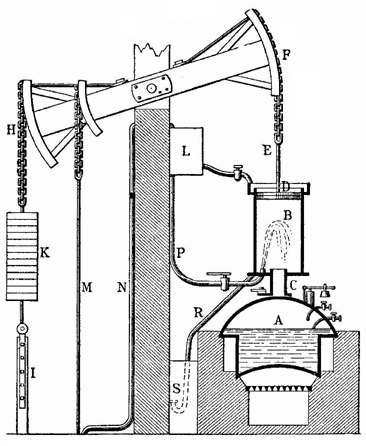

ニューコメンの蒸気機関の概略図

蒸気機関の発明といえば、産業革命の代名詞みたいな存在。でも実は、この発明って一人の天才がパッと生み出したものじゃないんです。何人もの技術者が改良に改良を重ねて、ようやく実用的なかたちに育っていったんですよ。今回はその進化の歴史を、「いつ?」「誰が?」「何のために?」という視点からわかりやすくかみ砕いて解説していきます。

|

|

|

|

|

|

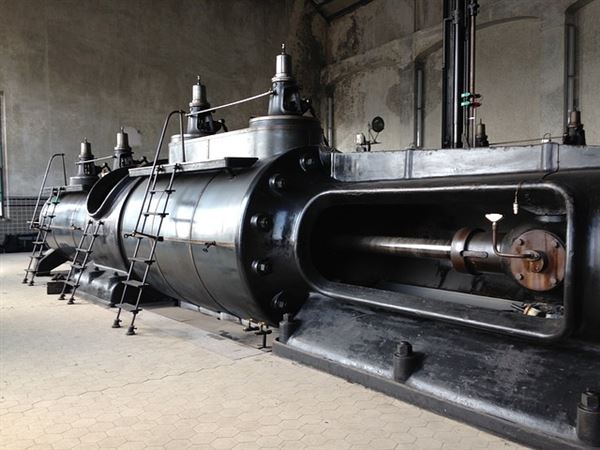

蒸気機関の原点と初期モデル

まずは、まだ産業革命が始まる前の時代に登場した、蒸気機関の「はじまりの姿」から見てみましょう。

17世紀のアイデア段階

「蒸気の力で何かを動かす」という発想自体は、17世紀のヨーロッパにすでにありました。たとえば、フランスのドニ・パパンは、蒸気の力でピストンを動かすアイデアを考案。ただし、この段階ではまだ実験室レベルの話で、実用にはほど遠いものでした。

1712年、ニューコメンの蒸気機関

実用的な蒸気機関として最初に登場したのが、トマス・ニューコメンによる揚水用蒸気機関です。1712年、イングランドの炭鉱地帯に設置され、地下水をくみ上げるために使われました。水を使って真空をつくり、ピストンを上下させる仕組みで、燃料効率は悪かったけれど、「蒸気の力で作業ができる」ことを初めて証明した画期的な発明だったんです。

|

|

|

ワットの改良と実用化

ニューコメンの機関は登場したものの、まだまだ改良の余地は山ほどありました。そこで登場したのが、あの有名な人物です。

1769年、ジェームズ・ワットの改良型

ジェームズ・ワットが登場するのは18世紀も半ばを過ぎたころ。彼はニューコメンの蒸気機関を見て「熱を無駄にしすぎてる!」と気づき、別の凝縮器を取り付けるという革新的な改良を加えました。これにより熱効率がぐっと上がり、連続的な動力を得られるようになります。1769年、彼はこの改良機関で特許を取得しました。

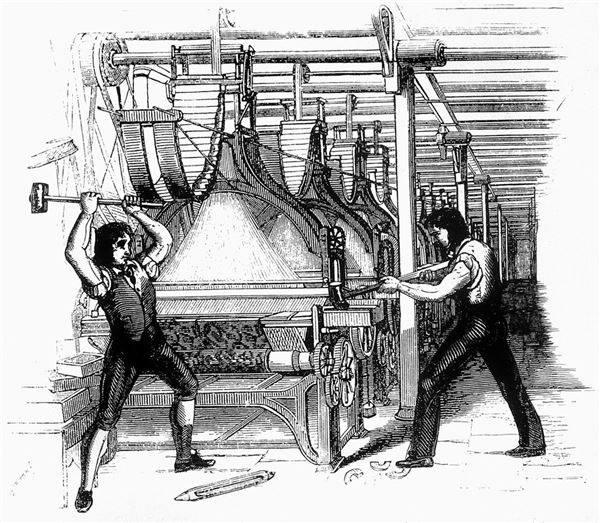

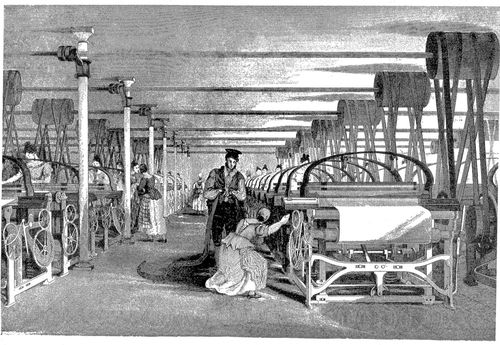

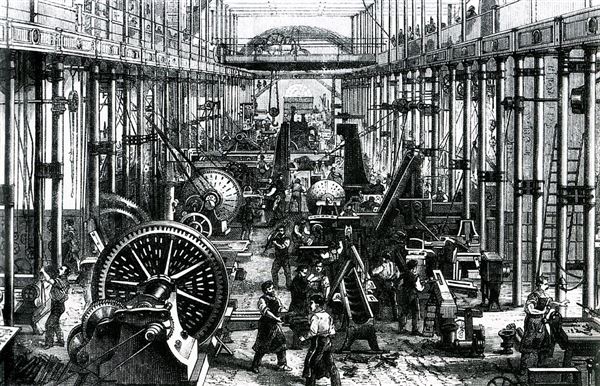

工場の動力源として広がる

ワットの蒸気機関は、最初は鉱山で使われていましたが、のちに織物工場や製鉄所でも大活躍。川の流れに頼らず、どこでも安定した動力が得られるという点で、産業のあり方を根底から変える存在となりました。

|

|

|

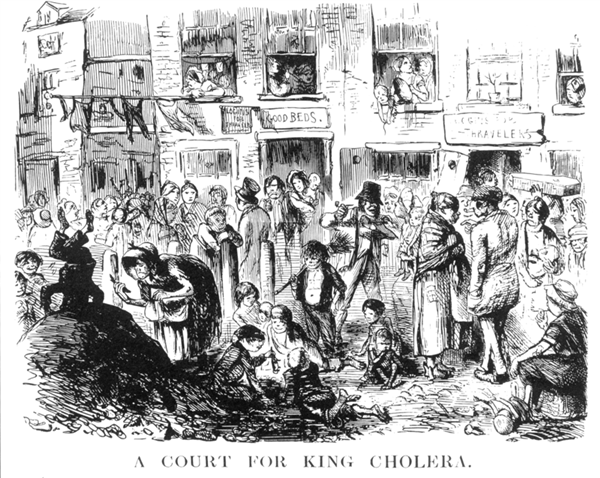

社会と技術を変えた蒸気の力

ここまで来ると、蒸気機関はただの便利な機械ではありません。社会そのものを動かしはじめます。

交通革命の引き金に

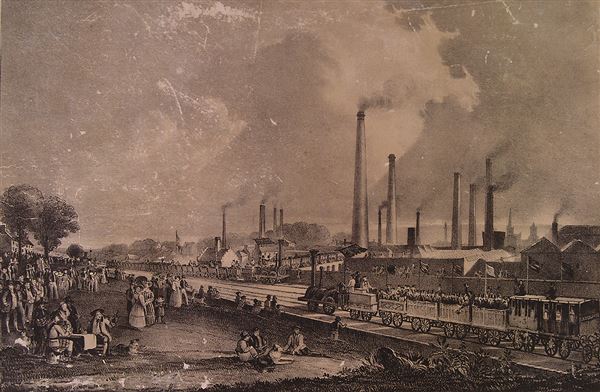

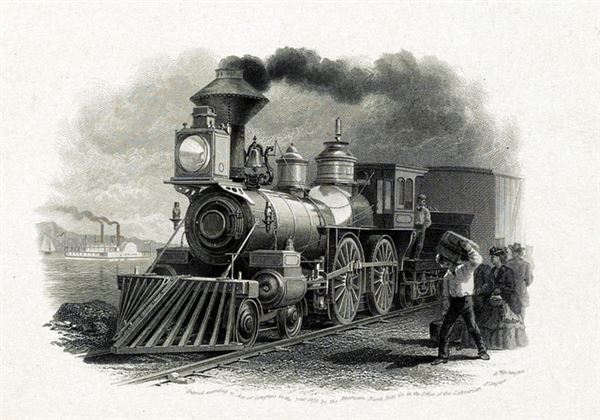

19世紀初頭には、この蒸気機関を応用して蒸気機関車や蒸気船が登場。なかでも1825年、ストックトン~ダーリントン間を走ったジョージ・スティーブンソンの機関車は、「鉄道時代」の幕開けを告げる出来事でした。

エネルギー革命の中心に

それまで水力や人力に頼っていた生産活動が、石炭と蒸気に置き換わることで、どこでも、好きなだけ動力を確保できるようになりました。時間と空間の制約を打ち破った──それこそが蒸気機関の最大のインパクトだったと言えるでしょう。

というわけで、蒸気機関の誕生は「1712年のニューコメン」に始まり、「1769年のワット」で実用化され、19世紀には社会全体を動かす力へと成長していったわけですね。

|

|

|