ドイツ史の流れを年表でつかもう

ドイツの国旗

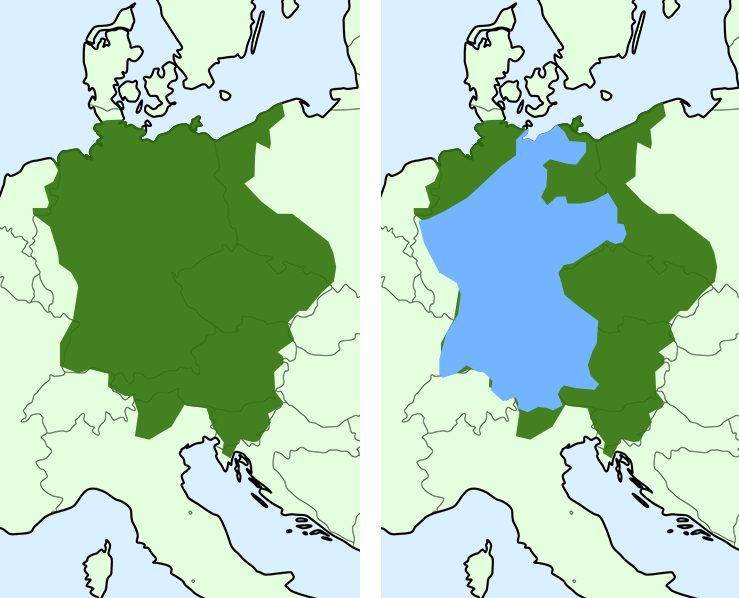

ドイツの領土

| 年代 | 出来事 | 時代 |

|---|---|---|

| 前1世紀 | カエサルがゲルマン人と交戦、『ガリア戦記』に記録 | 古代 |

| 9年 | トイトブルクの戦いでローマ軍がゲルマン人に敗北 | 古代 |

| 5世紀 | 西ローマ帝国滅亡、ゲルマン諸部族が西欧に王国を建てる | 古代末期 |

| 843年 | ヴェルダン条約で東フランク王国成立(ドイツの起源) | 中世 |

| 962年 | オットー1世が神聖ローマ皇帝に戴冠、帝国が成立 | 中世 |

| 1077年 | カノッサの屈辱(叙任権闘争) | 中世 |

| 1356年 | 金印勅書により皇帝選出制度が整備 | 中世 |

| 1517年 | ルターが宗教改革を開始(ヴィッテンベルク) | 近世 |

| 1618~1648年 | 三十年戦争とウェストファリア条約 | 近世 |

| 1806年 | 神聖ローマ帝国がナポレオンにより消滅 | 近代 |

| 1815年 | ウィーン会議でドイツ連邦が成立 | 近代 |

| 1871年 | 普仏戦争勝利後、ドイツ帝国(第二帝国)成立 | 近代 |

| 1914~1918年 | 第一次世界大戦、敗戦により帝政崩壊 | 近代 |

| 1919年 | ヴァイマル共和国成立、ヴェルサイユ条約締結 | 近代 |

| 1933年 | ヒトラーが首相就任、ナチス独裁体制成立 | 近代 |

| 1939~1945年 | 第二次世界大戦、ユダヤ人大虐殺と敗戦 | 近代 |

| 1949年 | 東西ドイツに分裂(西=連邦共和国、東=民主共和国) | 現代 |

| 1961年 | ベルリンの壁建設 | 現代 |

| 1989年 | ベルリンの壁崩壊 | 現代 |

| 1990年 | 東西ドイツ統一、統一ドイツ成立 | 現代 |

| 2002年 | ユーロ導入 | 現代 |

| 2022年 | ウクライナ侵攻を受けて国防政策転換(特別軍事予算) | 現代 |

ドイツの歴史詳細

ドイツ(正式名称:ドイツ連邦共和国)は、中央ヨーロッパの デンマーク、オーストリア、フランス、ベルギー、ポーランドなどに囲まれた西部に位置する 連邦共和国制国家です。国土は 北ドイツ低地、南ドイツアルプス前縁地帯、南西ドイツ中部山岳階段状地域、中部山岳地帯、バイエルン・アルプスの地域で構成され、気候区は 大部分は海洋性気候、大陸性気候に属しています。首都は 冷戦時代の象徴「ベルリンの壁」が築かれたことでも知られるベルリン。

この国ではとくに 製造業が発達しており、中でも自動車の生産がさかんです。また世界の先進的な地位にある化学、薬学の分野を背景にした化学、薬品業もこの国の基幹産業となっています。

そんな ドイツの歴史は、古代ローマ崩壊後、ほぼ現在のドイツ地域に成立した東フランク王国から始まるといえます。東フランク王国は10世紀に、国王がローマ皇帝の称号を得たことにより神聖ローマ帝国に変貌。神聖ローマ帝国は数々の領邦で構成されていましたが、やがて中でも有力なプロイセン君主によってプロセイン王国が設立されます。プロイセンは19世紀にドイツ帝国となり、ドイツ革命後にワイマール共和国に。第一次大戦後、ヒトラーの台頭によりナチス・ドイツが誕生しました。戦後ドイツは西ドイツ(資本主義勢力)と東ドイツ(社会主義勢力)に分断されてしまいますが、冷戦時代末期の東欧革命により再統一がなされ現在に至る・・・というのがこの国の歴史のおおまかな流れです。ここではそんなドイツ連邦共和国の歴史的歩みをもっと詳しく年表形式で振り返ってみましょう。

|

|

|

古代ドイツ

古代ドイツの歴史は、紀元前から西ローマ帝国の滅亡(476年)までに及びます。この時期、主にゲルマン系の部族が地域を占めていました。紀元前のゲルマン部族は、ハルシュタット文化やラ・テーヌ文化の影響を受けつつ、独自の社会構造と文化を形成。ローマ帝国の拡大とともに、ゲルマン部族とローマは多くの接触を持ち、紀元後にはゲルマン人の移動がローマ帝国の衰退に大きな役割を果たしました。この時代の代表的な出来事には、テウトブルクの森の戦い(9年)があり、ローマ軍がゲルマン部族に敗れたことで、ローマのゲルマニア進出が阻止されました。西ローマ帝国の滅亡は、ゲルマン人のさらなる移動と勢力拡大を意味し、中世ヨーロッパへの移行期を象徴する出来事となりました。

前13世紀

前1300年 ハルシュタット文化の繁栄

この時代、ドイツ南部はハルシュタット文化の影響下にあった。この文化は鉄器の使用や豊かな墓地の出現で知られ、中央ヨーロッパの広範囲にわたる交易ネットワークを持っていた。この文明下でドイツでは芸術や技術の進歩が見られた。この文化は紀元前400年頃まで続いた。

前7世紀

前700年 ヤストルフ文化の繁栄

紀元前700年頃、ドイツ北部はヤストルフ文化の繁栄期だった。この文化は紀元前100年頃まで存在し、特に鉄製品や陶器で知られている。ヤストルフ文化は農業の発展と密接に関連しており、地域的な特徴が強い文化だった。

前650年 ポメラニア文化の繁栄

紀元前650年、ドイツ東部ではポメラニア文化が栄えていた。この文化は紀元前200年頃まで続き、特にその独特の埋葬慣習と陶器製造技術で知られている。ポメラニア文化はバルト海地域の広範囲に影響を及ぼした。

前5世紀

前500年 ラ・テーヌ文化の繁栄

紀元前500年頃、ハルシュタット文化は発展を遂げ、ラ・テーヌ文化へと変化した。この文化は紀元前200年頃まで続き、より洗練された金属加工技術と複雑な社会構造で知られている。ラ・テーヌ文化はケルト文化の重要な一部であり、西ヨーロッパ全体に広がった。

前2世紀

前200年 プシェヴォルスク文化の繁栄

紀元前200年頃、ポメラニア文化から派生したプシェヴォルスク文化が登場した。この文化は紀元前400年頃まで存在し、鉄器の使用や特定の埋葬儀式など、独自の特徴を持っていた。プシェヴォルスク文化は、後のゲルマン部族の文化に大きな影響を与えたと考えられている。

1世紀

1世紀のドイツ地域は、ローマ帝国によるゲルマニアへの積極的な侵攻と軍事的展開の時代でした。ローマ帝国の皇帝アウグストゥスは、ゲルマニアを帝国の一部として完全に征服し、ローマ化を進める計画を推進しました。これにより、多くのローマ軍がゲルマニアに駐屯し、軍事基地や道路の建設が進められました。

9年、アルミニウスに率いられたゲルマン部族連合によるローマ軍に対する攻撃がテウトブルクの森で発生しました。この戦いでローマ軍は壊滅的な敗北を喫し、ローマ帝国のゲルマニア進出計画は大きな打撃を受けました。これ以降、ローマはゲルマニア地域の完全な支配を断念し、ライン川以西に防衛ラインを設定しました。

ローマ帝国の存在は、ゲルマン地域にも多大な文化的影響を及ぼしました。ローマの法制、言語、建築技術が導入され、一部のゲルマン人エリート層はローマ文化を取り入れ、ローマとの貿易を通じて経済的な利益を享受しました。

1世紀のドイツ地域は、ローマ帝国の侵攻、テウトブルクの戦いの敗北、そしてその後の文化的影響という三つの要素によって特徴づけられます。これらの出来事が、ローマとゲルマンの関係の基調を築いた重要な時代となりました。

9年 テウトブルクの森の戦い

テウトブルクの森の戦い(紀元9年)は、ローマ帝国とゲルマン部族との間で起きた決定的な戦闘。ローマ軍はプブリウス・クィンクティリウス・ウァルスの指揮下、ゲルマニアを平定しようと試みたが、アルミニウス率いるゲルマン部族の連合軍によって奇襲された。この戦いでローマ軍は大敗し、ローマのゲルマニアへの進出を大幅に後退させる結果となった。

この戦いは、ドイツ人の祖先たるゲルマン部族の独立性を象徴し、ローマ帝国の北方拡張の限界を示す歴史的な出来事として記憶されています。

2世紀

2世紀のドイツ地域は、ローマ帝国の支配下にありました。この時代、ローマはゲルマニアの様々な部族を征服し、ローマ文化や技術、法律がこの地域に広まりました。特にローマ軍の駐屯地が多く設置され、ローマ式の都市計画が導入された地域もありました。

ローマ帝国に対するゲルマン部族の抵抗も続いており、この時代にはアルミニウスによるテウトブルクの戦い(9年)が特に有名です。この戦いでローマ軍三個軍団が壊滅的な敗北を喫し、その後もゲルマニアはローマ帝国の完全な支配下に置かれることはありませんでした。

ローマの支配はまた、言語や法のシステム、建築技術の伝播といった文化的側面での影響ももたらしました。多くのゲルマン人がローマ軍に参加し、ローマ文化との交流を通じて、ゲルマン地域におけるローマ文化の浸透が進んだのです。

2世紀のドイツ地域は、ローマ帝国の影響下でのゲルマン部族の生活、抵抗、文化的交流が特徴的でした。これらの出来事が、後のゲルマン地域の歴史における重要な土台を築いたのです。

3世紀

3世紀のドイツ地域は、ローマ帝国の「3世紀の危機」と呼ばれる時期に一致しており、多くのゲルマン部族がローマ帝国の弱体化を利用して頻繁に侵入を繰り返しました。特にアレマンニ族やフランク族は、ローマの防衛線を度々破り、ガリアやイタリア本土へと侵攻を敢行しました。

ローマ帝国はこの危機に対処するため、皇帝ディオクレティアヌスによる重要な行政改革を実施しました。帝国は東西に分割され、効率的な統治と迅速な軍事反応が可能となりました。また、リーメス(国境防衛線)が強化され、常設軍の配置が拡大されました。

この時期、キリスト教がローマ帝国内で広がり始め、ゲルマン地域にも影響を及ぼしました。ローマ帝国の公式宗教から異教とされていたキリスト教は、地下で徐々に支持を集め、多くのゲルマン人も新しい信仰に惹かれ始めていました。

3世紀のドイツ地域は、ローマ帝国の危機とそれに伴うゲルマン部族の攻勢、帝国の行政的・軍事的改革、そしてキリスト教の拡散という動きによって特徴付けられます。これらの要素が複合的に作用し、後の歴史の流れを形成していったのです。

4世紀

4世紀のドイツ地域は、ローマ帝国が政治的に不安定化する中、多くのゲルマン部族が帝国の弱体化を利用して境界を越え、頻繁に侵入を試みました。特にゴート族、アレマンニ族、フランク族などが活発に活動し、ローマ帝国内部への圧力を強めました。

帝国の軍事力が低下する中、ローマはゲルマン部族の戦士を傭兵として雇用することが増えました。これにより、ゲルマン部族とローマ帝国の関係は更に複雑化し、多くのゲルマン人がローマ帝国の政治や軍事に深く関与するようになりました。

4世紀のドイツ地域は、ローマ帝国の分割と政治的不安定化、ゲルマン部族の増加する侵入、キリスト教の公認と普及、そしてローマ軍内のゲルマン傭兵の増加によって特徴づけられます。これらの動きが、後のヨーロッパの歴史に大きな影響を及ぼすこととなりました。

313年 ミラノ勅令

コンスタンティヌス大帝の治世下で、313年のミラノ勅令によりキリスト教がローマ帝国内で公認された。これによりキリスト教は急速に広まり、ゲルマン地域においても信者が増加した。キリスト教の公認は、ゲルマン人の社会構造や文化にも影響を与え、新たな宗教的、文化的アイデンティティの形成を促進した。

376年ゲルマン民族の大移動

アジア方面から遊牧騎馬民族のフン人が西進をはじめ、その圧力から逃れてきたゲルマン人がローマ帝国領に移住を始める(ゲルマン民族の大移動)。

395年 ローマ帝国の東西分裂

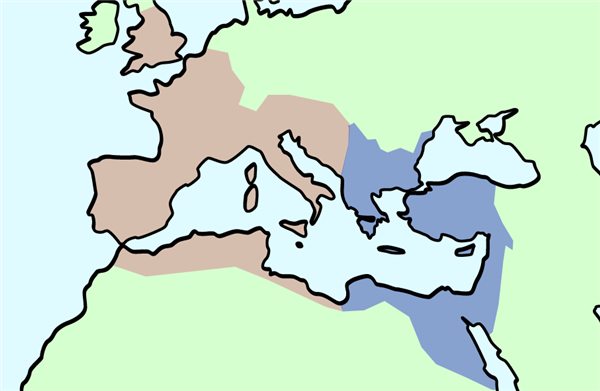

ローマ皇帝テオドシウス帝(左図人物)が死去し、帝国領は二人の息子により分担統治されることになる。西方に西ローマ帝国、東方に東ローマ帝国(ビザンティン帝国)が成立した。

▲テオドシウス1世死去直後の東西ローマ帝国の版図(ピンク領域が西ローマ帝国、青領域が東ローマ帝国)

5世紀

5世紀のドイツでは、フン族の西進がゲルマン民族の大移動を引き起こしました。これにより、多くのゲルマン部族がローマ帝国の領土へと進出し、既存の秩序を崩壊させました。特にゴート族やヴァンダル族はローマ帝国内で重要な役割を果たし、新たな王国を築き上げたのです。

フランク族は、5世紀になると現在のフランスおよび西ドイツ地域で勢力を伸ばし始めました。彼らはローマ帝国の弱体化を背景に、自らの領土を拡大し、後に「メロヴィング朝」を築き上げます。フランク王国の台頭は、後のヨーロッパの政治構造に大きな影響を与えることになります。

同じく5世紀、サクソン人は現在のドイツ北部からブリテン島へと渡り、そこにアングロサクソン王国を建国しました。この移動は、ローマ帝国からの撤退後の力の空白を背景に発生し、ブリテン島の歴史に深い影響を残しています。

5世紀のドイツ情勢は、フン族の侵入とゲルマン民族の大移動によって特徴づけられ、フランク王国の台頭やアングロサクソンの移動といった重要な出来事が起こりました。これらの動きは、中世ヨーロッパの政治的および文化的な地図を再描する基礎を形成しました。

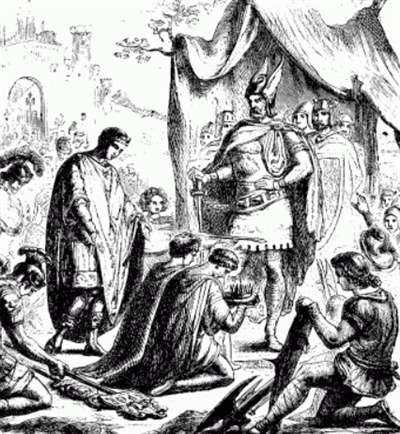

476年 西ローマ帝国が崩壊

ゲルマン民族の大移動で西ローマ帝国が社会的混乱に陥る中、ゲルマン民族の傭兵隊長オドアケルにより、西ローマ皇帝が廃位に追い込まれ、西ローマ帝国が滅びる。

▲オドアケルに屈し帝冠を放棄する西ローマ皇帝

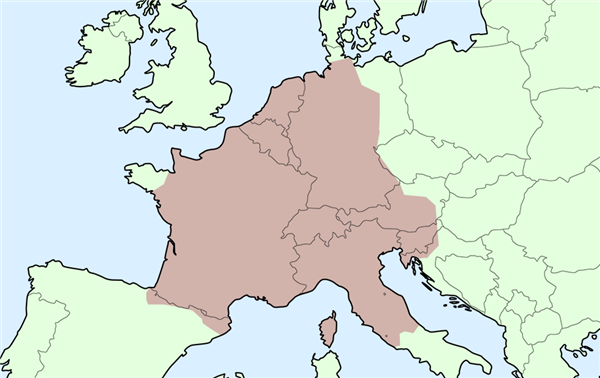

480年頃 フランク王国の建国

ゲルマン民族の中でも有力だったフランク族が、ガリアの地にフランク王国を建設する。この王国はやがて西ヨーロッパを統一し、古代ギリシア・古代ローマに続き、ヨーロッパ文化の基礎を作った。

▲フランク王国の最大版図(804年頃)

|

|

|

中世ドイツ

ドイツ国家としての基盤は、9世紀のヴェルダン条約でフランク王国が分裂し、現在のドイツにあたる地域に、東フランク王国が発足した時に形作られたと言われています。10世紀に、東フランク王のオットー1世がローマ教皇より載冠を受け、ローマ皇帝となり、ここにドイツの前身といえる神聖ローマ帝国が誕生しました。

6世紀

6世紀のドイツでは、かつての東ゴート族の勢力が衰え始め、領土の一部がランゴバルド族によって占領されました。これにより、ドイツ南部と北イタリアの政治地図は大きく変わり始めました。一方、フランク王国はこの時代にさらなる拡大を遂げ、周辺のゲルマン族を征服または同盟により統合していきました。

この時期、フランク王国ではキリスト教が積極的に普及し、特にクローヴィス王の改宗は、ゲルマン人の間でのキリスト教受容を加速しました。この宗教的転換は、フランク王国の政治的な結束を強化し、ローマカトリック教会との密接な関係を築くことにも寄与しました。

東ローマ(ビザンティン)帝国との関係もこの時代の重要な側面で、特にオスティアゴスの治世下で東ゴート王国はビザンティン帝国と数多くの交渉を行いました。これは後のイタリア半島の政治状況にも大きな影響を与えることになります。

6世紀のドイツは、東ゴート族の勢力減退、フランク王国の拡大、キリスト教の普及という三つの大きな動きによって特徴づけられます。これらは後のヨーロッパ中世史の発展において重要な役割を果たしました。

539年 バイエルン公国がフランク王国の支配下に

バイエルン公国(現ドイツの南東部の地方)がフランク王国に服属する。この時期、バイエルンはフランク王国の一部として政治的・軍事的な統合が進み、キリスト教の布教が加速した。公国はフランク王国の一部として繁栄し、後の中世ヨーロッパにおける重要な領邦となった。1806年にはナポレオンの影響下でバイエルン王国に昇格し、近代ドイツの形成に寄与することとなる。

その後のバイエルンはフランスとの緊密な同盟関係を築き、多くの領土的拡大を遂げています。王国に昇格してからは経済、文化、社会の多方面で発展を遂げ、さらにはドイツ統一運動においても重要な役割を果たし、1871年のドイツ帝国成立に至る過程で、その地位を確固たるものとしていたのです。

9世紀

9世紀のドイツ地域は、カロリング朝の全盛期とその後の分裂が特徴的な時期でした。特にカール大帝(シャルルマーニュ)の孫たちによる帝国の三分割は、後のヨーロッパの地政学に大きな影響を与えました。

843年のヴェルダン条約により、カール大帝の帝国は彼の孫たち間で東フランク、西フランク、中フランクの三つに分割されました。東フランクは後のドイツの基礎を形成し、この地域ではフランク族以外の部族も統合され始めました。

同時期、ドイツはヴァイキングの侵攻にも直面しました。これらの襲撃は北と東の海岸地域に深刻な影響を与え、防衛機構の強化が急務となりました。特に河川を利用した襲撃が頻発し、地域の防衛策として多くの城塞が建設されました。

9世紀にはキリスト教がさらにドイツ地域に根ざし、多くの修道院が設立されました。これらの修道院は教育や文化の中心となり、キリスト教徒のコミュニティの結束を強化しました。また、教会は地域の政治にも影響を及ぼすようになり、司教や修道院長が政治的権力を行使することが一般的になりました。

9世紀のドイツは、カロリング朝の内部分裂、ヴァイキングの脅威、そしてキリスト教の定着と教会の権力拡大によって形成された時代でした。これらの要素が組み合わさり、後の中世ヨーロッパの政治的および文化的枠組みを築いたのです。

843年 ヴェルダン条約

ヴェルダン条約でフランク王国が西フランク王国、中部フランク王国、東フランク王国の3つに分裂。このうち東フランク王国(のちの神聖ローマ帝国)が現ドイツの原型となった。この分裂により、東フランク王国は独自の政治・文化的発展を遂げ、後に神聖ローマ帝国として中世ヨーロッパの主要な政治体となった。ヴェルダン条約はドイツ、フランス、イタリアの三国の歴史的形成において重要な転換点となった。

▲843年ヴェルダン条約後の国境(青領域が西フランク王国/緑領域が中フランク王国/赤領域が東フランク王国)

10世紀

10世紀のドイツ地域は、東フランク王国が神聖ローマ帝国へと進化する過程で、政治的統合と領域拡大が進んだ時代でした。特にオットー1世の治世は、この変化を象徴しています。

936年、オットー1世が東フランク王として即位し、強力な中央集権体制を築き上げました。オットーは955年のレヒフェルトの戦いでマジャール人を撃退し、ドイツ領土の安定を確立しました。その後、962年にローマ教皇から皇帝として戴冠され、これにより神聖ローマ帝国が正式に創設されました。

オットー1世は地域領主たちとの同盟を深め、彼らに対する支配を強化することで帝国内の統一を図りました。これにより、帝国内の小さな領域が統合され、より強固な国家構造が築かれました。

オットー1世は教会と密接に協力し、帝国内の教会組織を強化しました。教会は帝国統治の支えとなり、文化や教育の向上に寄与しました。また、この時期に教会改革が進められ、聖職者の質の向上と教会の道徳的権威の確立が図られました。

10世紀のドイツは、オットー1世のもとで神聖ローマ帝国の基礎が築かれ、地域領主との関係強化、教会との協力により、政治的および文化的な統合が進んだ時代でした。この時代の政策と構造は、中世ヨーロッパの政治地図を形成する上で重要な役割を果たしました。

955年 レヒフェルトの戦い

955年のレヒフェルトの戦いは、東フランク王オットー1世がマジャール人(ハンガリー人)を決定的に打ち破った戦闘。オットー1世は騎士や重装歩兵を巧みに配置し、機動力の高いマジャール軍を撃退した。この勝利は、マジャール人の侵攻を止め、彼らが定住を開始する契機となり、オットー1世の神聖ローマ帝国成立の基盤を固めた重要な出来事でもある。

962年 神聖ローマ帝国の成立

東フランク王オットー1世が、ローマ教皇ヨハネス12世より冠を授かったことで、神聖ローマ帝国が成立する。この戴冠により、オットー1世は神聖ローマ皇帝として広範な領土を統治し、帝国は中世ヨーロッパの重要な政治・宗教的勢力となった。神聖ローマ帝国の成立は、ドイツ地域の統一と発展に大きく寄与し、キリスト教の拡大と文化的繁栄を促進する基盤を築いた。

▲962年神聖ローマ帝国成立時の領土

11世紀

11世紀のドイツ地域は、神聖ローマ帝国が中世ヨーロッパの強国としての地位を確固たるものにする一方で、教会と皇帝権の間の緊張が高まる時代でした。特に皇帝ハインリヒ4世と教皇グレゴリウス7世との間の闘争は、この世紀を象徴する出来事です。

1075年に始まった叙任権闘争は、皇帝と教皇の間の権力争いを顕著に示しています。教皇グレゴリウス7世は、皇帝による聖職者の任命権(叙任権)を否定し、教会の独立を強く主張しました。これに対し、ハインリヒ4世は反抗し、カノッサの屈辱として知られる出来事で教皇に謝罪を強いられました。

この世紀には、神聖ローマ帝国はイタリアやブルグントへの領土拡大を進め、帝国の影響力を拡大しました。また、皇帝は地方の領主たちとの関係を強化し、帝国内の統制を高めるための政策を実施しました。

同時に、教育と文化の発展も進みました。多くの修道院や大聖堂が建設され、知識人や学者が集まる場となりました。この時期に書かれた文献や法律は、後の中世ヨーロッパの知的基盤を形成しました。

11世紀のドイツは、叙任権闘争による教皇と皇帝の対立、領土拡大、および教育と文化の発展によって特徴づけられます。これらの動きが、神聖ローマ帝国の中世後期の政治的および文化的風景を形成する上で重要な役割を果たしました。

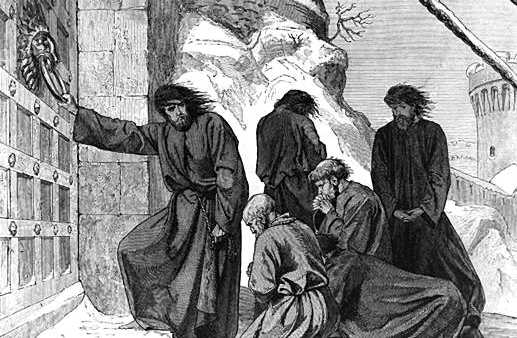

1077年 カノッサの屈辱

ローマ教皇グレゴリウス7世に破門された神聖ローマ皇帝ハインリヒ4世が、北イタリアのカノッサ城の前にて、雪中3日間立ち尽くして許しを請うという事件が発生。もとは聖職者叙任権をめぐる教皇と皇帝の対立が原因だが、皇帝が教皇権の前に屈服した形。

▲カノッサ城門前のハインリヒ4世

12世紀

12世紀のドイツ地域は、神聖ローマ帝国のさらなる中央集権化と領土拡大、そして地域諸侯との力の均衡を模索する時期でした。この世紀は、第2次十字軍の展開や皇帝フリードリヒ1世バルバロッサの活躍で特に知られています。

フリードリヒ1世は、1152年に即位し、帝国の権威を高めるために積極的な政策を展開しました。彼の統治下で、帝国法の整備が進み、内政の強化とともに、イタリアや他の地域への影響力を拡大しようと試みました。特にイタリアでのロンバルディア同盟との対立は、彼の統治の大きな課題の一つでした。

この時期、ドイツ内部では法と秩序の強化が進みました。帝国全土での法律の標準化が進み、地方諸侯の権力を制限するとともに、中央政府の権力を強化する法制度が導入されました。これにより、帝国の統一性が高まりました。

12世紀は、学問と文化が大いに花開いた時代でもあります。シャルトル学派などの学問の中心が形成され、哲学や神学の研究が活発に行われました。また、建築ではロマネスク様式からゴシック様式への移行が見られ、多くの大聖堂が建設されました。

12世紀のドイツは、フリードリヒ1世バルバロッサの統治下での政治的統一の進展、法と秩序の強化、および文化と学問の黄金期によって特徴づけられます。これらの要素が、神聖ローマ帝国の歴史の中で重要な転換点を形成しました。

1122年 ヴォルムス協約の締結

叙任権闘争を終わらせるべく、神聖ローマ皇帝ハインリヒ5世と教皇カリクストゥス2世との間で宗教協約が結ばれる。しかし両者ともに不満が残る内容だったため、争いはこの後も続いた。ヴォルムス協約は、皇帝が世俗の権威を通じて司教を任命し、教皇が宗教的な承認を行うという妥協策を取った。これにより、一時的に紛争は沈静化したが、教皇と皇帝の間の権力闘争は根本的には解決されず、中世を通じて続くこととなった。

1152年 フリードリヒ1世の即位

1152年、フリードリヒ1世(バルバロッサ)はドイツ王に即位。ホーエンシュタウフェン家出身の彼は、神聖ローマ帝国の権威を強化し、ドイツ諸侯やイタリアの都市国家に対する支配を強めようとした。フリードリヒ1世は、帝国統一を目指しつつ、教皇との対立やイタリア遠征を行い、帝国の力を最大限に引き上げた。

彼の治世は帝国の黄金時代とされ、後の中世ヨーロッパの政治に大きな影響を与えた。

1156年 オーストリア公国の成立

現在のオーストリアの領域に、神聖ローマ帝国領オーストリア公国が成立。帝国内でも最も重要な地となり、君主号はハプスブルク家の当主が世襲するようになる。この成立は、神聖ローマ皇帝フリードリヒ1世(バルバロッサ)による「プライエンセンス法」の発布により、オーストリア公国が独立した領邦となったことに由来する。ハプスブルク家は、後に神聖ローマ帝国の皇帝位も世襲し、オーストリア公国は中欧の政治・文化の中心地として繁栄を遂げた。

1190年 ドイツ騎士団の創設

第三次十字軍の際に作られたドイツ兵のための病院を起源とするドイツ騎士団が創設。正式名称はドイツ騎士修道会。武力を行使する「騎士」と平和を祈る「修道士」という相反する二つの性質を併せ持った特異な組織であったが、13世紀以降植民活動により、のちにドイツの中核をなすプロイセンの基礎を築き上げた。

13世紀

13世紀のドイツ地域は、神聖ローマ帝国内の分権化の進行と、皇帝権と地方諸侯間の権力闘争が顕著な時代でした。この時期は、ホーエンシュタウフェン朝の断絶と政治的混乱が続く一方で、商業の発展と都市の成長が目立った特徴です。

この時代には、貿易の拡大と経済活動の活性化により、多くのドイツ都市が繁栄しました。ハンザ同盟の形成は、これらの都市が地中海やバルト海を中心に広範な商業ネットワークを築くことを可能にし、後のドイツ商業の基盤を形成しました。

また、この世紀はゴシック様式の芸術と建築が隆盛を極めた時期でもあります。文学、哲学、神学の分野でも大きな進歩が見られ、ドイツの学問と文化が欧州全体に影響を与える基盤が築かれました。

13世紀のドイツは、皇帝権と地方諸侯との間の政治的緊張、経済と都市の急速な発展、そして文化および教育の黄金期によって特徴づけられます。これらの要素が、後の神聖ローマ帝国の政治的および経済的構造に大きな影響を与えました。

1220年 フリードリヒ2世の即位

フリードリヒ2世が、1220年に神聖ローマ皇帝に即位。彼の統治は地方諸侯との権力闘争に明け暮れた。彼の野心的な政策と中央集権化の試みは多くの反発を招き、帝国内部の分裂を深める一因となった。特に彼のイタリア政策は、北イタリアの都市国家との対立を引き起こし、帝国の安定を損なう結果となった。

1254年 大空位時代の幕開け

1254年(ホーエンシュタウフェン朝の断絶)から1273年(ハプスブルク朝の成立)にかけて神聖ローマ帝国の皇帝位が空位となる大空位時代が続いた。皇帝を名乗る者が乱立し各々実権がないに等しかったため政治的混乱が続いた。

|

|

|

近世ドイツ

近世ドイツは、宗教改革、三十年戦争、啓蒙思想の時代でした。16世紀にマルティン・ルターが宗教改革を推進し、プロテスタントとカトリックの間の宗教対立が深まりました。この対立は、1618年から1648年にかけてヨーロッパ全土を巻き込む三十年戦争へと発展し、ドイツは大きな破壊と苦難を経験したのです。戦争の終結後、神聖ローマ帝国内の領邦は相対的な独立を確立しましたが、政治的分裂は続きました。18世紀には、プロイセン王国の台頭や啓蒙思想の影響が見られ、ドイツ文化圏では音楽、文学、哲学が開花。このような近世ドイツの経験は、後の国家統一と現代ドイツの基盤形成に大きな影響を与えたことは、非常に重要です。

15世紀

15世紀のドイツ地域は、神聖ローマ帝国内での諸侯の権力確立と、ハプスブルク家の台頭が顕著な時期でした。また、この時代はブルクント戦争やフス戦争などの軍事的衝突も特徴的ですが、文化的にはゴシックからルネサンスへの移行期としても重要です。

15世紀に入ると、ハプスブルク家が神聖ローマ帝国内でその影響力を拡大し始めました。特にフリードリヒ3世はハプスブルク家の権力を固めるために多くの政策を実施。彼の統治は、中央集権化を進める試みと地方諸侯との権力バランスを模索するものでした。

この時期にはフス戦争も発生し、ボヘミアでの宗教的な緊張が高まりました。ジャン・フスの教えが広まる中、教会の改革を求める声が高まり、後の宗教改革への道を準備しました。フス戦争は、教会と政治の密接な関係を問題視する動きを強め、帝国内の宗教対立を深めました。

15世紀のドイツでは、ゴシック様式からルネサンス様式への移行が始まり、アルブレヒト・デューラーなどの芸術家が登場しました。また、この時期には印刷技術の発明が文化と学問の拡散に大きな影響を与え、書籍が広く普及するきっかけとなりました。

15世紀のドイツは、ハプスブルク家の権力確立、宗教的な紛争、そして文化的な転換期として特徴付けられます。これらの要素が組み合わさり、神聖ローマ帝国の政治的および文化的構造の重要な転換点を形成しました。

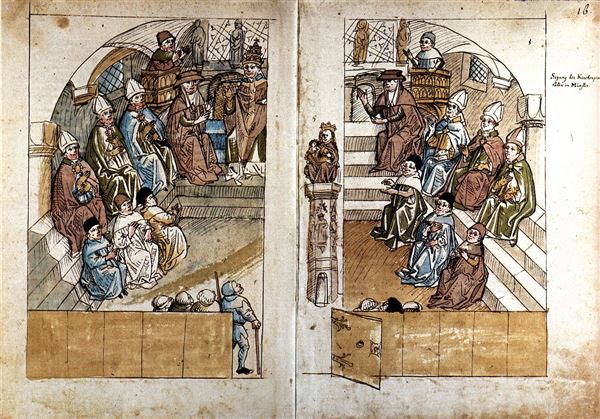

1414年 コンスタンツ公会議(~18年)

ドイツ南部ボーデン湖畔の町コンスタンツにて、教会大分裂の解決策、異端への対処法などを審議する公会議が開かれる。中世最大規模。この会議で異端と断定された宗教改革家でチェコ人のフスが火刑に処される、これは後のフス戦争の発端となった。

▲コンスタンツ公会議で教皇と討議する司教達

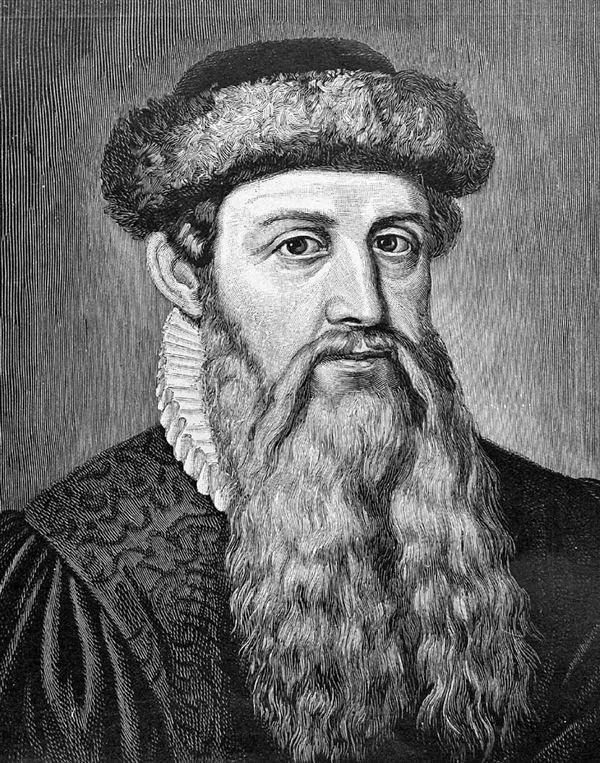

1445年 活版印刷技術の発明

ドイツ出身のヨハネス・グーテンベルク(左図人物)が活版印刷技術を発明。文字の組み換えが自在に出来るようになったことで、凸版式印刷の効率が飛躍的に高まり、以後出版物の印刷方式の主流となった。火薬、羅針盤に並ぶ三大発明の一つ。

16世紀

16世紀のドイツ地域は、宗教改革の勃発とハプスブルク家の継続的な権力拡大が特徴的な時期でした。この世紀は、マルティン・ルターの活動によるカトリック教会への挑戦と、帝国内の宗教的・政治的分裂が進行した時代です。

1517年、マルティン・ルターが「九十五箇条の論題」を発表し、贖宥状の販売などカトリック教会の慣行に対する批判を公にしました。これが宗教改革の始まりであり、やがてドイツ各地でプロテスタント運動が広がり、帝国内の宗教地図を根本的に変えました。

宗教改革はシュマルカルデン戦争(1546年-1547年)へと繋がり、この戦争はプロテスタント諸侯とカトリックのハプスブルク家との間の武力衝突でした。1555年のアウクスブルクの和議により、「領邦の宗教に関する領邦君主の権利」( cuius regio, eius religio)が認められ、領邦ごとの宗教選択が可能となりました。

同時に、ルネサンスの影響を受けた芸術と科学の発展が進みました。アルブレヒト・デューラーをはじめとする芸術家たちが活躍し、人文主義と科学的探求が推進されました。また、印刷技術の普及は、知識の広がりと教育の促進に寄与しました。

16世紀のドイツは、マルティン・ルターによる宗教改革の勃発、シュマルカルデン戦争とアウクスブルクの和議、そして芸術と科学の大いなる進展によって特徴づけられます。これらの動きは、神聖ローマ帝国内の宗教的および文化的風景を大きく変えたのです。

1517年 宗教改革の始まり

マルティン・ルターがローマ教会の免罪符販売を批判する『九十五か条の論題』を教会の扉に提示。宗教改革の口火となった。同時に神聖ローマ皇帝の集権化に反発するルター派(プロテスタント)とカトリックの対立が拡大していく。

▲教会の扉に『九十五か条の論題』を提示するルター

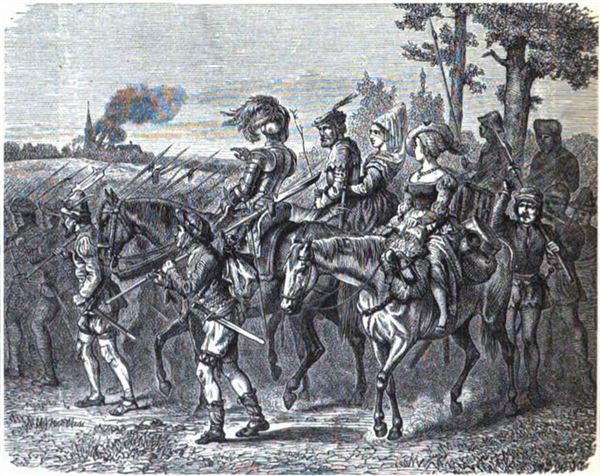

1524年 ドイツ農民戦争(~25年)

ドイツ南部・中部にて、農奴制の廃止や献納の軽減などを求め反乱・それにともなう戦闘が起こった。ルターの宗教改革運動に刺激された農民層が起こしたもの。最後にはドイツ諸侯の軍隊によって鎮圧され農民側の敗北で終わった。

▲ドイツ農民戦争における反乱軍

1525年 プロイセン公国が成立

ドイツ騎士団のプロイセンにおける領土が宗教改革の中で世俗化(非宗教的になること)し、プロイセン公国が成立。19世紀には神聖ローマ帝国における中心勢力となり、1871年にはドイツ帝国を成立させることとなる。

1555年 アウクスブルクの宗教和議

ドイツにおけるカトリックとルター派の対立に決着をつけるべく、アウクスブルクの帝国議会で協約が結ばれる。この協約によりドイツの諸侯はカトリックかプロテスタントか選択することが出来、領民は同じ侵攻の領主のもとへ居住する自由が認められた。

▲和議を記念して建てられたアウクスブルクの教会

アウクスブルクの宗教和議により、ドイツにおけるカトリック一色の支配が改められ、今までよりは寛容になった形ですが、カトリックを国教としている国に住んでいるプロテスタントは「嫌なら移り住め」と言われれてしまえば逆らえませんでした。本当の意味で信教の自由が認められたわけではないので、対立はすぐにまた顕在化し三十年戦争に繋がっていくことになります。

17世紀

17世紀のドイツ地域は、三十年戦争(1618-1648)による甚大な破壊と、その後の領域再編が主要な特徴です。この時代は、宗教的対立が全面的な戦争へとエスカレートし、神聖ローマ帝国内外の多くの国々が関与する複雑な国際的な衝突に発展しました。

三十年戦争は、カトリックとプロテスタントの間の宗教対立に端を発しましたが、次第に政治的・領土的な問題も絡み合い、ヨーロッパ全体の戦争へと拡大しました。ドイツ地域は戦場と化し、経済的、人口的、社会的に甚大な打撃を受けました。

1648年のヴェストファーレン条約により戦争は終結しました。この条約はヨーロッパの国際秩序に大きな影響を与え、国家主権の概念を確立しました。ドイツにおいては、帝国内の諸侯の独立が強化され、神聖ローマ帝国の中央権力はさらに弱体化しました。

戦争後、ドイツ地域では文化の復興が進みました。バロック様式の芸術が盛んになり、音楽、文学、建築が新たな表現を見せました。また、自然科学の発展が進み、天文学、数学、物理学など多くの分野で重要な進歩がありました。

17世紀のドイツは、三十年戦争による混乱と破壊、ヴェストファーレン条約による新たな国際秩序の確立、そして文化と科学の復興と進展によって特徴づけられます。これらの出来事が、ドイツおよびヨーロッパの歴史の中で重要な転換点を形成しました。

1618年 三十年戦争の勃発

神聖ローマ帝国内でカトリック・プロテスタントの対立が再燃し、三十年戦争が開始される。最初はドイツ(神聖ローマ帝国)内の紛争だったが、周辺諸国がそれぞれ新教側、旧教側として介入したため、ヨーロッパ中を巻き込んだ国際戦となった。最終的に新教徒勢力が勝利し、ヴェストファーレン条約で講和。なおこの戦争は最初こそ宗教戦争だったが、カトリック国のフランスがプロテスタント勢力を支援したように、段々とヨーロッパの覇権をめぐる政治紛争へと性格を変えていった。

▲三十年戦争中、プラハ近郊の山で起こった「白山の戦い」

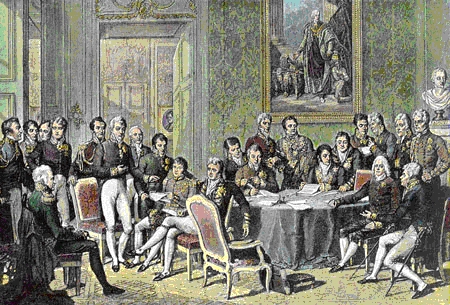

1648年 ヴェストファーレン条約の締結

三十年戦争の講和条約「ヴェストファーレン条約(ウェストファリア条約)」がドイツのヴェストファーレンで結ばれる。この条約によりドイツ(神聖ローマ帝国)諸侯が主権を持つようになり、「神聖ローマ帝国」はもはや統一性のない名目のみの存在に成り果てた。神聖ローマ皇帝位を世襲していたハプスブルク家もこの条約を機に凋落していく。

▲「神聖ローマ帝国の死亡診断書」と称され、「近代国際法の出発点」ともいわれるウェストファリア条約の締結場面

18世紀

18世紀のドイツ地域は、啓蒙思想の広がり、プロイセン王国の台頭、そして多くの領邦が文化と科学の進歩を追求する時代でした。この時期には、経済的、政治的な近代化が進み、ヨーロッパ内の政治バランスに大きな影響を与えました。

特にプロイセンは、フリードリヒ大王の下で軍事および行政の近代化を進め、ヨーロッパの大国へと急速に台頭しました。彼の治世において、オーストリア継承戦争(1740-1748)と七年戦争(1756-1763)が発生し、これらの戦争を通じてプロイセンはヨーロッパの政治地図を再編する役割を果たしました。

この世紀には、啓蒙思想がドイツの知識層に広まり、宗教、科学、政治における理性的なアプローチが強調されました。カント、レッシング、ヘルダーなど、多くのドイツ哲学者や文学者が啓蒙の理念を推進し、個人の自由と理性の重要性を説きました。

また、18世紀のドイツはバッハ、モーツァルト、ベートーヴェンなど音楽の巨匠たちが活躍する時代でもあり、クラシック音楽の黄金時代とされます。科学では、自然科学が進展し、アレクサンダー・フォン・フンボルトなどの探検家や学者が活動しました。

18世紀のドイツは、プロイセンの勢力拡大、啓蒙思想の普及、そして文化と科学の大きな進歩によって特徴づけられます。これらの動きが、ドイツおよびヨーロッパ全体の近代化と発展に寄与しました。

1701年 プロイセン王国の成立

スペイン王位の継承をめぐり【フランス・スペイン】と【イギリス・神聖ローマ帝国・オランダ】が対立。スペイン継承戦争に発展した。プロイセン公国は神聖ローマ帝国を支援する見返りに、レオポルト1世から王号が認められ、プロイセン王国に昇格した。

1740年 オーストリア継承戦争

神聖ローマ皇帝の娘マリア・テレジアがオーストリア王に即位し、全ハプスブルク領を継承する。しかしこれにプロイセン等ドイツ諸公が異議を唱えたことで、ヨーロッパ全土を巻き込んだオーストリア継承戦争に発展。1748年アーヘンの和約で終結。プロイセンはこの戦いでオーストリアからシュレンジェンを奪取するなど、大陸ヨーロッパの強国に躍り出るきっかけとなった。

▲オーストリア継承戦争のフォントノワの戦い(1745年)

1778年 バイエルン継承戦争

バイエルン選帝侯領の継承をめぐり、プロイセンとオーストリアが対立しバイエルン継承戦争に発展。別名じゃがいも戦争。テッシェンの和約が結ばれ、オーストリアがバイエルンに対する要求を取り下げる形で終結。

1781年 農奴解放令

神聖ローマ皇帝ヨーゼフ2世(左図人物)により、近代化の障害となっていた農奴制が廃止される。農民は移動・結婚・職業選択の自由が認められ、領主貴族ではなく君主の保護下に置かれるようになった。

1785年 君侯同盟

プロイセン王国主導で、神聖ローマ帝国領邦間で君侯同盟が結ばれる。この同盟は、神聖ローマ帝国の領邦国家間での権力均衡を図ることを目的とし、特にオーストリアの拡張主義に対抗するための防御的な連携を強化した。君侯同盟の結成は、神聖ローマ帝国内の複雑な政治関係を反映しており、後のナポレオン戦争やドイツ統一運動に向けた重要な前兆となった。

この同盟は、神聖ローマ帝国皇帝ヨーゼフ2世の拡張主義的政策に対抗するためのもので、特にバイエルン選帝侯領の領土割譲問題が発端となっています。君侯同盟は、プロイセンのフリードリヒ・ヴィルヘルム2世によって主導され、神聖ローマ帝国内のバランスを保つための試みでした。この同盟には多くの小規模なドイツ領邦が加わり、帝国内の力の均衡を維持しようとしました。しかし、この同盟は長続きせず、神聖ローマ帝国の解体とドイツの近代国家への道のりに影響を与えることになりました。この出来事は、後のフランス革命戦争とナポレオン戦争に至るまでのヨーロッパの政治的な変動の一環として見ることができます。

1789年 フランス革命

フランスにて王政打倒の市民革命(フランス革命)が勃発する。革命の影響はドイツにも波及し、普遍的合理主義や進歩主義がもたらされたことで「近代ドイツ」への転換が始まった。

1791年 ピルニッツ宣言

プロイセン王フリードリヒ2世と神聖ローマ皇帝レオポルト2世が、ピルニッツ城にて会見を開き、フランス王国の革命派にむけ、ルイ16世夫妻の安全や王政の復帰を求める非難声明を出す。しかしこの宣言が革命派に「最後通牒」と受け取られ、フランス革命戦争の原因になった。

▲ピルニッツ城におけるプロイセン王フリードリヒ2世と神聖ローマ皇帝レオポルト2世の会見

1792年 フランス革命戦争

革命の波及を恐れたヨーロッパ諸王国がフランス革命に干渉したことをきっかけとしてフランス革命戦争が始まる。プロイセン、オーストリアはフランス占領を画策するも、国家総動員体制をとった革命勢力に阻止され、94年頃からは逆に革命勢力からの侵攻にさらされるようになる。プロイセンは95年バーゼルの和約を結び、講和と引き換えにフランスへのラインラント割譲を余儀なくされた。

▲フランス革命戦争において、プロイセン王国によるフランス侵攻をきっかけに始まった「ヴァルミーの戦い」。プロイセンはフランスが新しく組織した近代型の軍隊(国民軍)の前に敗れた。

|

|

|

近代ドイツ

神聖ローマ帝国領内には複数の領邦が分立していましたが、中でも有力だったのがプロイセンとオーストリアです。近代になるとオーストリアとの覇権争いに勝ったプロイセンが、ドイツを統一し、ドイツ帝国(ドイツ国)が成立させました。ドイツ帝国はその後工業を主軸に経済成長を遂げ、ヨーロッパ列強の仲間入りしますが、第1次世界大戦の敗北とドイツ革命により崩壊。さらに第一次世界大戦の賠償金が重くのしかかったことで、経済は低迷し大量の失業者を生んでしまいました。不況による社会不安や怨嗟がナチス台頭の下地となってしまい、ドイツは差別主義とファシズムを孕んだ「狂気」に身を投じていくことになります。

19世紀

19世紀のドイツ地域は、産業革命の進展、国家統一の達成、そして帝国主義の時代として特徴づけられます。この時代は、政治的、経済的、社会的な変化が急速に進み、ドイツがヨーロッパの主要な国力としての地位を確立した期間でした。

ドイツ各地で炭鉱と鉄鋼業が急速に発展し、鉄道網の拡張が経済の近代化を加速しました。これにより、ドイツはヨーロッパの産業大国へと変貌し、大量生産と大規模な市場が形成されました。

オットー・フォン・ビスマルクは、プロイセン首相としてドイツの統一を主導しました。彼の現実政治(リアルポリティック)に基づく外交戦略は、デンマーク戦争(1864年)、普墺戦争(1866年)、そして普仏戦争(1870-1871年)を通じて、ドイツ諸邦の統一を実現しました。1871年のドイツ帝国の成立は、彼の最大の達成とされます。

ドイツ統一後、帝国は海外植民地の獲得に乗り出し、アフリカ、アジア、太平洋の諸地域にドイツ帝国の旗を掲げました。この帝国主義的拡張は、国際的な競争と緊張を高め、20世紀初頭の第一次世界戦争へと繋がる要因の一つとなりました。

科学と技術の進歩もこの世紀の特徴であり、エルンスト・ヘッケル、ヘルマン・ヘルムホルツ、マックス・プランクなどの科学者が重要な発見を行いました。また、哲学や文学ではニーチェ、ヘーゲル、マルクス、エンゲルスなどが新たな思想を提唱し、世界的な影響を与えました。

19世紀のドイツは、産業革命の進展、ドイツ統一の達成、帝国主義の拡張、そして文化と科学の進歩によって特徴づけられます。これらの要素が、近代ドイツの基盤を形成し、ヨーロッパおよび世界の歴史に深い影響を与えました。

1806年 ライン同盟の成立/神聖ローマ帝国の滅亡

ナポレオン・ボナパルト主導でドイツ西部諸侯からなるライン同盟が結成される。この同盟により神聖ローマ帝国は原型をなくし、皇帝フランツ2世の帝国解体・廃位宣言をもって神聖ローマ帝国は滅亡した。

▲左が滅亡直前の神聖ローマ帝国領。青色地域の領邦が神聖ローマ帝国から脱退しライン同盟に加わった。

1815年 ウィーン会議の開催/ドイツ連邦の成立

ナポレオン戦争終結後、ウィーン会議が開催され、「ウィーン体制」と呼ばれるヨーロッパの新たな国際秩序が形成される。ライン同盟が廃止され、旧神聖ローマ帝国を構成していた領邦から成り、オーストリアを盟主とするドイツ連邦が成立した

▲利害の衝突で話し合いが遅々として進まず『会議は踊る、されど進まず』と揶揄されたウィーン会議

1825年 ドイツ工業化の進展

イギリスの工業機械が海外にも輸出されるようになり、ドイツでも遅れていた工業化が進展し、産業革命の下地が作られる。ライン地方を中心とする自由主義的ブルジョアジーの台頭も大きく寄与した。

1833年 ドイツ関税同盟の結成

オーストリアを除く、プロイセン王国を中心としたドイツ領邦間で関税同盟が成立。同盟国間の関税が撤廃された。後のプロイセンによるドイツ統一(ドイツ帝国成立)の前段階。

1861年 日普修好通商条約

日本(江戸幕府)とプロイセンによる通商条約が結ばれる。日本側に不利な不平等条約だったとされるが、これが日独交流の始まりとなったことから、両国の関係史上重要な出来事。

1866年 普墺戦争の勃発

プロイセンがドイツ連邦からの脱退を宣言。ドイツ連邦の盟主オーストリアがプロイセンに宣戦布告しプロイセン・オーストリア(普墺)戦争が開始された。最終的にプロイセンがオーストリアに完勝し、ドイツ連邦が解体される結果となった。

▲プロイセンの勝利を決定的なものとした「ケーニヒグレーツの戦い」

1867年 北ドイツ連邦の成立

プロイセン王国を盟主とした北ドイツ連邦が成立。オーストリアと南ドイツ諸邦を除く22のドイツ諸邦が参加した。軍事・外交の主導権はプロイセン王国が握った。ビスマルクの小ドイツ主義を実現したもので、のちのドイツ帝国のベースとなった。

1870年 普仏戦争の勃発

ドイツ統一を目指すプロイセンと、これ以上の領土拡大を阻止したいフランスとの間で戦争が起こる。プロイセンが連戦連勝を重ね、ドイツ統一を完成させた。フランスは多額の賠償金を払うはめになり、ドイツへの怨念がフランス国民の中に残った。

▲普仏戦争で「マルス=ラ=トゥールの戦い」でフランス砲兵隊に突撃するプロイセン騎兵

1871年 ドイツ帝国の成立

普仏戦争に勝利したプロイセンはドイツ統一を成し遂げる。プロイセン王ヴィルヘルム1世がドイツ皇帝に即位し、ドイツ帝国(帝政ドイツ)の成立を宣言した。

1873年 ビスマルク体制の構築

普仏戦争で負けたフランスの復讐を警戒し、宰相ビスマルク(左図人物)率いるドイツ帝国とヨーロッパ諸国との間で「ビスマルク体制」と呼ばれる複雑な同盟関係(三帝同盟/三帝協商/三国同盟/独露再保障条約など)を結ばれる。

1878年 ベルリン会議の開催

ドイツ・ベルリンにてバルカン問題の調停を目的とした会議が開催。ドイツのビスマルク仲介のもと、ロシアのバルカン半島進出(南下政策)を恐れるイギリス・オーストリアとロシアの利害対立の調停を討議した。この会議の結果バルカン半島諸国の独立が決定した。

▲ベルリン・帝国首相官邸における会議の様子/アントン・フォン・ヴェルナー画

1882年 三国同盟

ドイツ、オーストリア=ハンガリー帝国、イタリアによる秘密軍事同盟が結ばれる。前年に行われたフランスのチュニジア占領が直接的な動機となった。のちの第一次世界大戦中にイタリアが英仏に接近し離脱したことで崩壊。

20世紀前半

20世紀前半のドイツは、第一次世界戦争、ワイマール共和国時代の政治的不安定性、ナチスの台頭、そして第二次世界戦争という極めて動乱の時期でした。この時期は、国際関係の変動、経済危機、そして極端な政治運動がドイツ国内外に深刻な影響を及ぼしました。

1914年から1918年まで続いた第一次世界戦争は、ドイツ帝国が中央同盟国の一員として参戦しましたが、敗北に終わります。戦後のヴェルサイユ条約はドイツに厳しい賠償を課し、領土の喪失と軍事力の制限を強いました。これが後の政治的、社会的不安の一因となりました。

1919年に成立したワイマール共和国は、経済的困難、政治的極端主義の台頭、そして社会的不安により、継続的な危機に直面しました。1920年代のハイパーインフレーションは特に国民生活に甚大な影響を与え、政治的極端主義への支持を高めました。

1933年、アドルフ・ヒトラー率いるナショナル・ソーシャリスト・ドイツ労働者党(ナチス)が政権を掌握。国家社会主義政策の下で、ドイツは再軍備と領土拡張を推進しました。これが1939年のポーランド侵攻につながり、第二次世界戦争の発端となりました。

ヒトラー政権下で、ユダヤ人、ロマ、障害者、その他多くの少数派が迫害され、ホロコーストで600万人以上のユダヤ人が殺害されました。この時代の人権侵害は、歴史上最も暗い章の一つとされています。

20世紀前半のドイツは、大規模な戦争、政治的極端主義、経済危機、そして甚大な人権侵害によって特徴づけられます。これらの出来事は、ドイツだけでなく世界全体の歴史に深い傷跡を残しました。

1905年 モロッコ事件の発生

モロッコの支配権をめぐって、ドイツとフランスの間でモロッコ事件と呼ばれる紛争が勃発。1905年タンジール事件、1911年アガデイール事件と二次に渡って起こったが、最終的にフランスが勝利し、モロッコの保護権を確立した。一方で国際社会におけるドイツの孤立化をまねき、のちの第一次世界大戦の間接的な誘因となった。

▲モロッコ・タンジールを訪問したドイツ皇帝ヴィルヘルム2世が街中をパレードする様子。第一次モロッコ事件(タンジール事件)の発端となった。

1914年 第一次世界大戦勃発

オーストリア皇位継承者が暗殺されたサラエボ事件に端を発し、第一次世界大戦が開始される。オーストリアの同盟国であるドイツは、連合国側(イギリス・フランス・ロシア・セルビア)と敵対した。

▲同盟国のドイツ軍と連合国側のイギリス軍・フランス軍が衝突した「ソンムの戦い」における冬の情景/フランク・クロージャー画

1918年 ドイツ革命/第一次世界大戦の終結

長引く戦争による市民生活の悪化やロシア革命の影響で大規模な反乱が発生。ニコライ2世が廃位に追い込まれ、ドイツ帝政は崩壊した。ドイツ新政権は連合国と休戦協定を結び、第一次世界大戦は幕を閉じた。11月に起こったことから11月革命とも。

▲ドイツ革命の号砲となったキールにおける労働者の反乱

1919年 ワイマール共和国の成立

第一次大戦終結後、ワイマールにて国民議会が開催され、ワイマール憲法が制定される。ここに18の連邦から構成されるワイマール共和国が成立した。当時にしては極めて進歩的な理念をもとに建設された国家だが、右翼勢力のヒトラーの台頭により33年崩壊した。

1920年 ナチス党の結成

ドイツ労働者党を改称して国家社会主義ドイツ労働者党(ナチス党)が成立。翌年以降は反共産・反ユダヤを掲げるヒトラーを党首とし、33年には政権を掌握することになる。

1923年 ミュンヘン一揆の発生/ヒトラーの逮捕

ミュンヘンにて、ヒトラーがナチス政権の樹立を目論みクーデターを起こすも失敗。ヒトラーは逮捕・投獄されたが、翌年には刑務所の職員を丸め込み釈放されている。

▲一揆中のナチス(ミュンヘン・マリエン広場にて)

1932年 ナチスが選挙で圧勝

恐慌における社会不安を巧みに煽り、人種主義や生存権を訴えるヒトラーが選挙で圧勝。ナチ党が第一党を確保した。ナチス党は、失業率の急上昇や経済不況に苦しむ国民の不満を利用し、強力なプロパガンダとカリスマ的リーダーシップを展開した。この選挙結果により、ヒトラーの権力掌握が進み、1933年には彼がドイツの首相に任命され、独裁体制の基盤が築かれた。

1933年 ヒトラーの首相任命/ナチス・ドイツの成立

アドルフ・ヒトラー(左図人物)が首相に任命される。その後全権委任法が制定され、ワイマール憲法は事実上効力を停止し、ワイマール共和国は崩壊。ここにナチス・ドイツ(第三帝国)が成立した。

1935年 ニュルンベルク法制定

ヒトラー政権下で、ユダヤ人から公民権が奪い取る差別法ニュルンベルク法が制定される。違反した者は強制収容所に送られた。

1936年 ラインラント進駐

再軍備宣言を行なったナチスドイツが、ロカルノ条約により非武装地帯と定められていたラインラントに進駐。ナチスドイツによる国際協定の明白な違反であり、ヨーロッパの政治的緊張を高める重要な出来事。

アドルフ・ヒトラーの指導の下、ドイツは1935年の再軍備宣言に続き、1925年のロカルノ条約で非武装地帯とされていたラインラントへの軍事進駐を敢行しました。この行動は、ヴェルサイユ条約の講和条件にも違反しており、ドイツの隣国、特にフランスとベルギーに大きな懸念を引き起こしました。しかし、イギリスやフランスを含む他国は、軍事的な対抗措置を取らなかったため、ヒトラーは自信を深め、その後の膨張政策への道を開くこととなりました。この進駐は、第二次世界大戦への道を進むナチスドイツの野心を如実に示す出来事であり、国際的な平和体制に対する深刻な挑戦であったと言えます。

1937年 日独伊三国防共協定締結

ソ連の共産主義勢力に対抗するため、ドイツ・イタリア・日本の間で日独伊三国防共協定が締結される。前年に結ばれた日独防共協定にイタリアが参加した形。三国防共協定は、第二次世界大戦の勃発とその後の軸国としての日独伊三国の連携を示す前兆となった。

この協定は、ヨーロッパおよびアジアにおける政治的・軍事的な均衡を変えることになり、戦争の激化と拡大に大きな影響を与えました。また、この同盟は、後に1940年の三国同盟に発展し、第二次世界大戦における主要な枢軸国の基盤となりました。

1938年 ミュンヘン会談の開催

ミュンヘン協定は、1938年に英国、フランス、ドイツ、イタリアの首脳によって締結され、チェコスロバキアのズデーテン地方をドイツに割譲することで合意された。この会談は、ナチスドイツによる領土的拡張と軍事的圧力に対し、平和を維持しようとする英仏の妥協政策の産物だった。しかし、肝心のチェコスロバキアはこの会談に参加しておらず、その結果に対する発言権を持っていなかった。

▲ミュンヘン会談における各国代表

左よりチェンバレン(英)、ダラディエ(仏)、ヒトラー(独)、ムッソリーニ(伊)、チャーノ(伊)

この決定は「宥和政策」の典型例として広く知られており、後に第二次世界大戦の勃発を防ぐことに失敗したことで批判されました。ミュンヘン協定は、ナチスドイツのアドルフ・ヒトラーによる更なる領土的野心を抑制するどころか、その拡張主義を助長する結果となりました。この協定の後、ヒトラーはズデーテン地方の併合に成功し、さらに1939年にはチェコスロバキア全土の占領を行い、ヨーロッパでの緊張を一層高めることとなりました。この出来事は、国際政治における譲歩と抑制の重要性、そして時にそれが予期せぬ結果を招くリスクを示しています。

1939年 第二次世界大戦の勃発

前年結ばれた独ソ不可侵条約(付属の秘密議定書でソ連とのポーランド分割を定めていた)に基づき、ドイツ軍がポーランドに侵攻。これをうけイギリスとフランスが対独宣戦を行ない第二次世界大戦が開始される。

▲ポーランドのヴィスワ川を渡るドイツ軍

1941年 独ソ戦の勃発

ドイツが独ソ不可侵条約を破棄し、ソ連に侵攻。独ソ戦(バルバロッサ作戦)が開始される。英仏とソ連に挟撃される二正面作戦を回避するための保険、という動機だったが、ソ連に電撃戦は通用せず、逆に反攻にあい45年にはベルリンを占領される結果となった。

▲独ソ戦「春の目覚め作戦」においてハンガリーを撤退するドイツ軍

1945年 ナチスドイツの降伏/第二次世界大戦の終結

戦況の悪化でドイツ敗北が必至となり、ヒトラーは4月30日総統地下壕で自殺。翌月に無条件降伏文書に調印し第二次世界大戦が終結した。

▲ソ連軍に占領されるベルリン

|

|

|

現代ドイツ

戦後ドイツは、資本主義勢力のアメリカ・イギリス・フランスと、社会主義勢力のソビエト連邦による東西分割統治を受けることとなり、冷戦の最前線に立つことを余儀なくされました。冷戦が激化してくると、西側にはボンを首都とする資本主義国家の「ドイツ連邦共和国(西ドイツ)」、東には東ベルリンを首都とする社会主義国家の「ドイツ民主共和国(東ドイツ)」が成立。ソ連が東ドイツから西ドイツへの人材流出を防ぐために建設した「ベルリンの壁」は民族分断と東西対立の象徴となりました。しかし80年代にソ連でペレストロイカが過熱すると、東ドイツでも民主化要求運動が拡大。ソ連は鎮圧に動きましたが、結局自由化を求める市民を抑え続けることはできず、「ベルリンの壁」は市民の手で壊されます。まもなくドイツ統一条約により東ドイツが西ドイツに編入される形で東西ドイツの統一(ドイツの再統一)が実現し、現在に至るのです。

20世紀後半

20世紀後半のドイツは、分断と再統一の時代でした。第二次世界戦争後の冷戦時代の中で、ドイツは東西に分割され、異なる政治体制下で発展しました。この時期は、東ドイツ(ドイツ民主共和国)と西ドイツ(ドイツ連邦共和国)の対比、そして最終的な再統一が特徴的です。

第二次世界戦争の終結後、ドイツはアメリカ、イギリス、フランス、ソビエト連邦によって占領され、1949年には東西ドイツとして正式に分割されました。西ドイツは西側諸国の影響下で資本主義と民主主義を採用し、東ドイツはソビエト連邦の影響下で社会主義国家として設立されました。

西ドイツでは「経済奇跡」と呼ばれる急速な経済成長が見られ、高度な工業化と社会福祉の発展が進みました。一方、東ドイツでは計画経済が実施され、教育や医療が国家によって提供されましたが、政治的自由の制限と経済的な困難に直面しました。

1961年に建設されたベルリンの壁は、冷戦時代の東西ドイツの分断を象徴するものとなり、両国間の緊張を物理的に示しました。この壁は、東ドイツからの脱出を防ぐ目的で建設され、多くの家族やコミュニティが分断されました。

1989年、東欧革命の波が東ドイツにも及び、ベルリンの壁が崩壊しました。これに続いて、1990年には公式に東西ドイツが再統一され、統一ドイツが成立しました。再統一は、国内外に多大な影響を与え、欧州統合の進展に寄与しました。

20世紀後半のドイツは、冷戦下での分断と再統一の歴史を持ち、政治的、経済的、そして文化的な大きな変化が見られました。この時代の出来事は、現代のドイツとヨーロッパの形成において重要な役割を果たしています。

1948年 ベルリン封鎖

ソ連当局が、西ドイツとアメリカ・イギリス・フランスの交通を遮断する封鎖措置を行う。西側諸国を西ベルリンから締め出すことが目的だったが、アメリカが空輸による物資供給を始めたため効果はあまりなかった。

▲空輸で西ベルリンに物資を届けるアメリカ輸送機

1949年 ドイツの東西分裂

戦後ドイツは戦勝国の米英ソ仏4か国に共同占領され、西側地帯は米英仏、東側地帯はソ連の支配下におかれた。東西冷戦の激化の中で、西側にはドイツ連邦共和国(西ドイツ)、東側にはドイツ民主共和国(東ドイツ)が成立した、

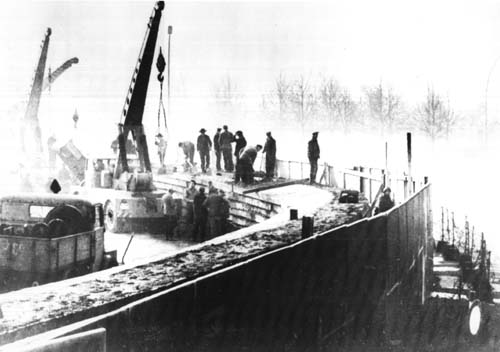

1961年 ベルリンの壁の建設

東ドイツ政府によって、ベルリンを東西に隔てる総延長156㎞にもおよぶ壁が建設される。西ドイツへの人民の流出を防ぐ目的があった。東西ドイツの民族分断および西側諸国(資本主義勢力)と東側諸国(社会主義勢力)の対立の象徴となった。

▲建設中のベルリンの壁

1989年 ベルリンの壁崩壊

ソ連でペレストロイカが始まり、東欧で民主化革命が巻き起こる中(東欧革命)、東西冷戦、そして民族分断の象徴だったベルリンの壁が東西両ベルリン市民によって壊される。翌年の東西ドイツ統一の端緒となった。

▲ベルリンの壁崩壊に沸き立つベルリン市民

1990年 東西ドイツ統一

東欧の民主化革命の嵐の中、89年にはベルリンの壁が崩壊する。翌年、米英仏ソと西ドイツ・東ドイツとの間で、ドイツ最終規定条約が調印され、東ドイツの西ドイツ編入が決定。49年以来のドイツ分断が終わり、再統一を果たした。

21世紀

21世紀のドイツは、国際的な統合とリーダーシップの時代であり、ヨーロッパおよび世界舞台での重要な役割を果たしています。経済力、環境政策、そして国際危機への対応において、ドイツは重要なプレーヤーとしての地位を確立しています。

ドイツはユーロ圏危機や難民問題において、ヨーロッパ連合内で中心的な役割を果たしています。特に、アンゲラ・メルケル首相の下での危機管理と経済政策は、EUの安定と一体性を維持するための重要な要素となりました。

ドイツは再生可能エネルギーへの転換と持続可能な開発において国際的な先駆者です。エネルギーヴェンデ(エネルギー転換)政策を通じて、再生可能エネルギーの利用を大幅に拡大し、温室ガス排出削減に向けた具体的な目標を設定しています。

ドイツは、国際的な協力と多国間主義を重視し、国連やNATOなどの国際組織で積極的な役割を担っています。また、世界的な難民危機に対しても、大規模な受け入れと統合政策を実施し、国際社会における責任あるリーダーシップを示しています。

ドイツは自動車産業、工業技術、デジタルイノノベーションなど、多くの分野で技術的進歩を牽引しています。特に自動車産業では、電動化と自動運転技術の先駆者として活動しており、環境に配慮した持続可能な輸送ソリューションを提供しています。また、産業4.0という概念を推進し、製造業におけるデジタル化とネットワーク化を促進しています。

ドイツは、教育と研究の質を高めるための投資を継続的に行っています。世界クラスの大学と研究機関が、国内外の学生および研究者を惹きつけることで、国際的な知識ネットワークの一翼を担っています。これにより、科学技術、医学、人文科学など広範な分野での研究開発が進行しています。

21世紀のドイツは、ヨーロッパ連合内での経済的および政治的リーダーシップ、環境政策の先駆者としての役割、国際協力への積極的な貢献、そして技術革新と教育の進展により、グローバルな影響力を持つ国家としての地位を確立しています。これらの要素が、ドイツを21世紀の重要な国際的プレーヤーとして位置付けています。

2002年 ユーロ導入

ドイツはユーロ圏に参加し、ドイツマルクからユーロに通貨を切り替えた。この変更はヨーロッパの経済統合を促進する重要な一歩となった。ユーロ導入により、ドイツはEU加盟国との経済的結びつきを強化し、域内貿易の拡大と金融市場の安定化を図った。また、ドイツはユーロ圏内での経済的リーダーシップを発揮し、欧州中央銀行の政策形成にも大きな影響を与えることとなった。

2005年 アンゲラ・メルケル首相就任

アンゲラ・メルケルが首相に就任し、ドイツ初の女性首相となる。彼女のリーダーシップはドイツの国内外政策に大きな影響を与えた。

2011年 エネルギーヴェンデ(エネルギー転換政策)

福島原発事故を受けて、ドイツは核エネルギーから再生可能エネルギーへの移行を加速させるエネルギーヴェンデ政策を採用した。この政策により、原子力発電所の段階的な廃止が決定され、風力、太陽光、水力などの再生可能エネルギーの利用拡大が進められた。エネルギーヴェンデは、ドイツのエネルギー供給の安全性と持続可能性を高めるための重要な取り組みであり、国際的にも注目される環境政策となった。

2015年 難民危機

シリア内戦やその他の地域の危機に伴い、大量の難民がヨーロッパに流入。ドイツは100万人以上の難民を受け入れ、国際的な称賛と批判を受けた。

2020年 コロナウイルス大流行

新型コロナウイルス(COVID-19)の世界的大流行に際し、ドイツは国内外での感染拡大防止策を講じ、パンデミック対応の模範とされる場合もあった。

以上が、古代から現代までのドイツの歴史年表になります。ドイツは、ゲルマン部族の時代から始まり、中世を通じて神聖ローマ帝国の一部として発展。宗教改革で重要な役割を果たし、19世紀には国家統一を達成。20世紀には二度の世界大戦を経験し、東西に分断されました。冷戦終結後の統一を経て、21世紀のドイツは、EUの主要な経済大国として、国際社会において重要な役割を果たしおり、この長い歴史を通じて、実に多くの変革と進化を遂げてきたことがわかりますね。

|

|

|