日本とは違うヨーロッパの「窓」─その構造敵特徴とは?

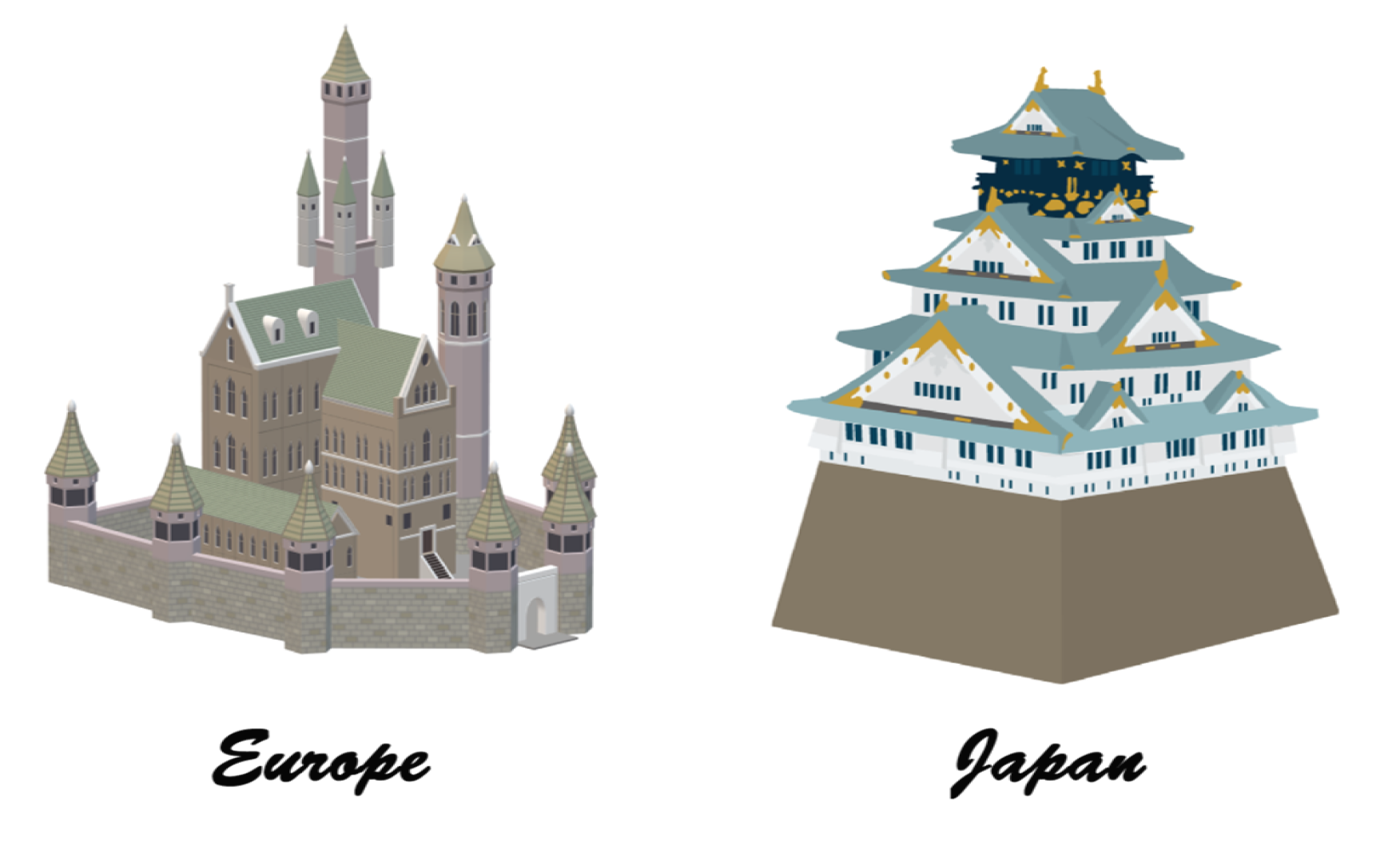

ヨーロッパを旅すると、まず目を引くのが建物の窓の美しさ。街並みにリズムを与えるような窓の配置や装飾、そして内側から外の光を取り込む繊細なデザイン。実はこの“ヨーロッパの窓”、日本の窓とは構造も発想もまるで違うんです。気候・建築様式・文化の違いが、どうしてここまで窓のかたちに影響したのか? 今回はヨーロッパ建築における窓の構造と特徴を掘り下げてみましょう。

|

|

|

|

|

|

ヨーロッパの窓の構造

窓の“つくり方”そのものが日本とは大きく異なります。石やレンガで造られた建物と相性のいい、独自の構造が発展したのです。

外開きの窓

ヨーロッパの窓といえば外開きが基本。これは厚い石壁に取り付けられた構造で、内側のスペースを広く確保できるという利点があります。雨が少なく、風通しを重視する地域ではとくに好まれました。

二重窓(ダブルサッシ)

寒冷地が多いヨーロッパでは、断熱性を高めるための二重窓も一般的。厚い壁に深くはめ込まれた木製のサッシが内側と外側に設置され、冬の冷気をシャットアウト。暖炉で温めた空気を逃さない工夫がなされていたのです。

|

|

|

ヨーロッパの窓の外観

窓は単なる開口部ではなく、「装飾」や「建築の顔」としての役割も果たしてきました。その美しさと機能性の両立が、ヨーロッパ建築の粋でもあります。

アーチ型の窓

ロマネスクやゴシック建築に見られるアーチ型の窓は、構造的に力を分散させやすく、石造建築にぴったりでした。また、曲線のラインは教会建築などで「天へと続く道」を象徴することもあり、精神的な意味も込められていたのです。

出窓・バルコニー窓

都市住宅では、窓辺を外側に張り出す出窓や、小さなバルコニーが付いた開放的な窓が多く見られます。これは限られた都市空間を少しでも広く、明るく使うための知恵。また花を飾ったり、レースのカーテンを揺らしたり、生活の中に“外とつながる”感覚を取り入れる工夫でもありました。

|

|

|

窓に込められた文化と歴史

窓の形や構造は、単なる技術や素材の違いだけではなく、その社会や文化の背景とも深く関わっているんです。

防衛と監視の道具

中世の城や砦では、窓は敵を監視するためのスリット状の開口にすぎませんでした。とても狭く、外から矢が飛び込まないよう斜めに設置されたものも。つまり初期の窓は“攻められにくく、守りやすく”するための仕掛けだったのです。

開かれた市民社会の象徴

近代以降、ガラス技術が発展し、大きな開口部に一枚ガラスをはめることが可能になると、窓の性格も変化します。光と空気をふんだんに取り込み、街と住民の間に“透明なつながり”が生まれました。これは産業化・都市化が進み、閉ざされた城から開かれた家庭への転換ともいえるわけです。

ヨーロッパの窓には、寒さをしのぐ知恵も、美しさを追求する意志も、そして時代ごとの社会の姿までもが映し出されていたんですね。窓越しに見えるのは、ただの風景ではなく、文化のかたちそのものなのです。

|

|

|