NIS諸国とは|どこの国なの?CIS諸国との違いを理解しよう

NIS諸国

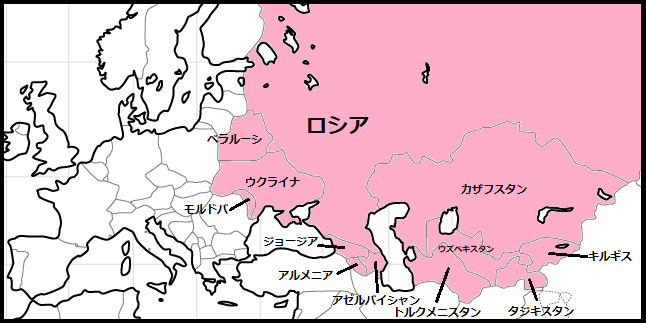

アゼルバイジャン / アルメニア / ウクライナ / ウズベキスタン / カザフスタン / キルギス / ジョージア(旧グルジア※) / タジキスタン / トルクメニスタン / ベラルーシ / モルドバ / ロシア

かつてひとつの超大国のもとに統一されていたソ連構成共和国たちが、1991年を境に一斉に独立──そのとき誕生した12の国々を、私たちはNIS(New Independent States/新独立国家)と呼びます。

でもこの“NIS”という言葉、単に「新しい国々」という意味だけじゃありません。そこには、帝政ロシアの時代から続く統治の歴史、多民族社会の複雑な構造、そしてソ連崩壊の衝撃が刻まれているんです。

このページでは、このNIS諸国の厳密な定義の他、どのような歴史を辿って独立国家となったのか、そしてそれぞれに宿る文化的特徴とは何なのかについて解説していきます。

|

|

|

|

|

|

NIS諸国の定義

NISはヨーロッパなのか

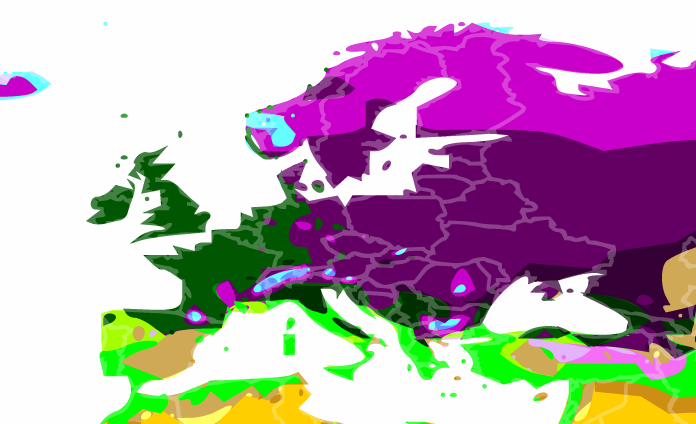

なおNIS諸国が「地理的にヨーロッパに含められるかどうか」は立場によって変わります。ロシア、ベラルーシ、ウクライナ、モルドバは明確にヨーロッパに含まれますが、それ以外のカザフスタン、ウズベキスタンなどについては、中欧アジアに分類される場合のほうが多い。

日本外務省はヨーロッパの範囲を広くとっており、NIS諸国も含めた全54カ国を「ヨーロッパ諸国」としてカウントしています(外務省HP参照)。

※ジョージアは国際的には「Georgia」と表記され、かつての呼称「グルジア」は現在使われなくなっています(2015年より日本政府も呼称変更)

CISとの違い

NIS諸国は、しばしばCIS諸国(独立国家共同体)と混同されますが、まったくの別物です。

NISはあくまで旧ソ連から独立した国家群の総称であり、政治的な枠組みではありません。一方でCISは、ソ連崩壊直後に結成された国家連合(緩やかな協力組織)であり、独自の機構と条約を持ちます。

なお、ジョージアは2008年、ウクライナは2018年にCISを離脱しており、現在はロシアと中央アジア諸国が中心となっています。

バルト三国も非NIS

また「旧ソ連から独立した国家」であってもNISの範囲に含まれないのが、バルト三国(エストニア、ラトビア、リトアニア)です。これら3国は1991年に独立回復を果たした後、明確にヨーロッパ連合(EU)・北大西洋条約機構(NATO)へと舵を切っており、NISとは一線を画しています。

|

|

|

NIS諸国の文化

では、NIS諸国にはどんな文化的な共通点や特色があるのでしょうか?

多民族国家の記憶

NIS諸国はどこも、複数の民族・宗教が共存する構造を抱えています。ソ連時代には“友好民族政策”の名のもとにある程度の共存が図られていましたが、独立後はアイデンティティの確立をめぐる対立も増加。それでも、食文化・音楽・民族衣装などには多様性と融合が見られ、地域ごとに独特の伝統が根付いています。

旧ソ連的な共通文化

興味深いのは、NIS諸国には今でもソ連時代の名残が随所に残っていること。たとえば集合住宅の構造、教育制度、祝日の名称や過ごし方、さらにはノスタルジックな歌や映画など、かつての“共通の文化圏”を感じさせる要素が今も生き続けているんです。

|

|

|

NIS諸国の歴史

ソ連以前の歴史背景

19世紀後半から20世紀初頭にかけて、現在のカザフスタン・ウズベキスタン・タジキスタン・トルクメニスタン・キルギスといった中央アジア地域は帝政ロシアの南下政策によって編入されました。いっぽうコーカサス三国(アルメニア・アゼルバイジャン・ジョージア)やモルドバ・ウクライナ・ベラルーシも次々とロシアの勢力下に入っていき、帝政末期には広大な多民族国家が築かれていたのです。

民族ごとの文化継承

この時代、各地域にはそれぞれ固有の文化・宗教・言語が根付いていました。たとえばウズベク人やタジク人はイスラム教スンナ派を信仰し、アルメニア人やジョージア人はキリスト教系の独立教会を保持。こうした文化的バックボーンは、のちのソ連時代を通しても完全には消えず、現在にまで受け継がれています。

ソビエト連邦時代の統治

1917年のロシア革命を経て、1922年にソビエト社会主義共和国連邦(ソ連)が成立。これにより、旧帝政ロシア時代の領土の多くが構成共和国という形で組み込まれました。NIS諸国の多くはこのとき「社会主義共和国」として“名目上は平等な一員”として扱われていましたが、実際はモスクワ(ロシア)が中央集権的に支配していました。

ロシア化政策とその影響

ソ連時代には、教育・行政・メディアなどにおいてロシア語の使用が推奨・義務化され、ロシア文化の浸透が図られました。これにより多くの地域でロシア語話者の増加が進み、民族言語の衰退も起きました。ただ一方で、教育水準やインフラ整備は大きく向上し、識字率の向上や産業化も進められたという側面もあります。

独立とその余波

ゴルバチョフ政権下でのペレストロイカ(改革)やグラスノスチ(情報公開)政策の失敗、経済混乱、民族対立の激化などが重なり、1991年にソ連は崩壊。15の構成共和国すべてが独立を宣言しました。そのうち、バルト三国を除いた12カ国がNIS諸国と呼ばれるようになったわけです。

経済・言語・民族の課題

独立後、多くのNIS諸国では経済の再建が最大の課題となりました。また、ソ連時代の影響でロシア語を公用語的に使い続ける国と、自国言語への回帰を進める国に分かれました。さらに民族的マイノリティを抱える国では内戦や紛争も発生し、特にナゴルノ・カラバフやトランスニストリア、ドンバスなどの地域は今なお火種を抱えたままです。

NIS諸国とは、単に“かつてソ連だった国々”というだけではありません。そこには帝政ロシアの影響、多民族社会の記憶、ロシア化の遺産、そして独立後の模索という、幾重もの歴史が折り重なっています。だからこそこの地域は、いまも過去と未来のはざまで、独自の歩みを続けているのです。

|

|

|