コーカサス山脈から紐解くヨーロッパ地理学

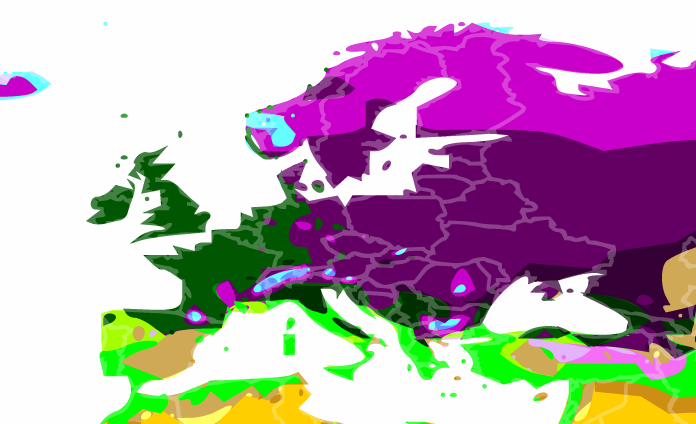

ヨーロッパとアジア、その曖昧な境目に横たわるコーカサス山脈。この山脈は、ただの地形ではありません。地図上で「ヨーロッパの端っこ」をどう定義するか、その答えを左右する“境界の象徴”なんです。そして同時に、民族・宗教・文化が複雑に絡み合う「地理のホットスポット」でもあるのです。今回は、そんなコーカサス山脈を手がかりに、ヨーロッパ地理学の深層に迫っていきましょう。

|

|

|

|

|

|

ヨーロッパとアジアの境界線

コーカサス山脈は、「ユーラシア大陸を分けるライン」として、地理的にも学術的にも注目されてきました。

大コーカサス山脈が境界とされる

地理学上、ヨーロッパとアジアの境界は一般にコーカサス山脈の主稜線(大コーカサス)とされます。つまり、この稜線の北側(ジョージア北部やロシア南部)がヨーロッパ、南側(アゼルバイジャン・アルメニアなど)はアジアと分類されているんです。

エルブルス山は“ヨーロッパ最高峰”?

大コーカサスにあるエルブルス山(5642m)は、ヨーロッパ最高峰として知られています(※モンブランより高い)。このことからも、地理的には「コーカサス北部までヨーロッパ圏」とされるのが主流というわけですね。

|

|

|

自然環境と地形の特異性

この山脈はアルプスやウラル山脈とはまったく違う、独自の環境と地形的キャラを持っています。

狭く急峻な山岳地帯

コーカサス山脈は幅が狭く勾配が急なため、地域をまたぐ交通が非常に難しい地形です。その分、谷ごとに独自の文化や言語が分かれて発展してきました。たとえばダゲスタン州などでは30以上の言語が日常的に使われているとも言われています。

氷河・高山・温泉──変化に富む自然

標高が高いため氷河や万年雪も見られ、自然環境の多様さはヨーロッパでも随一。さらに地熱活動も活発で、高地温泉や火山地帯も存在します。このため、生物多様性や地形学の研究地としても注目されています。

|

|

|

民族・宗教・文化の十字路

コーカサスは地理的な境界だけでなく、文明や宗教の“接点”としても重要な意味を持ってきました。

多民族が密集する地帯

この山脈周辺にはチェチェン人、イングーシ人、グルジア人、アルメニア人、アゼルバイジャン人など、非常に多くの民族が居住。言語系統もインド・ヨーロッパ語族、カフカス語族、テュルク語族と多彩で、“ヨーロッパ随一の民族モザイク地帯”と呼ばれるゆえんです。

キリスト教とイスラームのはざま

宗教的にも正教会系(ジョージア・アルメニア)とイスラーム(チェチェン・アゼルバイジャン)がせめぎ合う地域であり、これが国境や自治問題にまで波及しているのがコーカサスの地政学的複雑さを物語っています。

このように、コーカサス山脈は「ヨーロッパの地理的端」以上の意味を持っています。自然の境界線でありながら、文明と文明がぶつかり、混ざり合う“地理の十字路”。まさにヨーロッパという大陸の輪郭を決定づける、地理学の主役のひとつなんですね。

|

|

|