西欧と東欧の違い|地図で区分・境界を知っておこう

ヨーロッパの「西欧」と「東欧」、この2つの区分は地理だけでなく、宗教や歴史、政治体制、文化的背景といった多様な視点によって形づくられてきました。けれども、その境界線は意外にもあいまいで、時代や立場によってその捉え方は大きく変わってきたんです。

このページでは、国際連合やワールドファクトブックといった国際機関の分類に加え、冷戦構造や宗教文化の違いなど、さまざまな観点から西欧と東欧の違いをひもときながら、「ヨーロッパの東西」という概念の奥深さに迫っていきます。

|

|

|

西欧と東欧の定義

西欧と東欧の定義は、歴史的、文化的、政治的な要因によって異なり、その境界は立場や視点によって変わります。以下に、一般的な認識をまとめます。

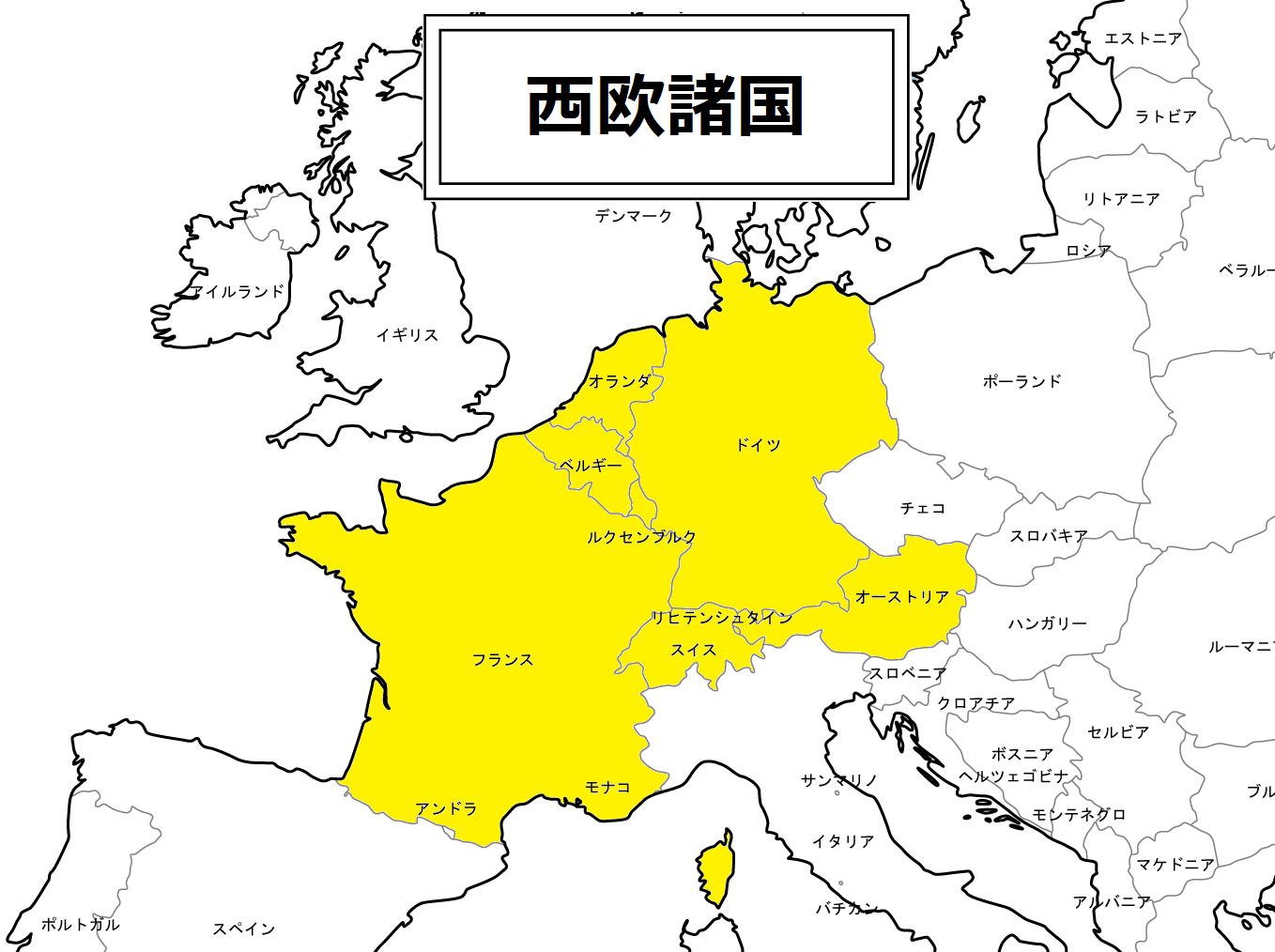

伝統的な「西欧諸国」

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

西欧は、伝統的にヨーロッパの西側に位置し、ローマ帝国の西部領域やキリスト教のカトリック教会の影響を強く受けた地域です。産業革命や近代化が早く進んだことも特徴です。西欧の国々は、一般的に民主主義や資本主義を早期に採用し、冷戦時代には「西側諸国」としてアメリカとの同盟関係を持ちました。

伝統的な「東欧諸国」

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

東欧は、ヨーロッパの東部に位置し、ローマ帝国の東部領域や東方正教会の影響を受けた地域です。多くの東欧諸国は、20世紀にソビエト連邦の影響下に入り、共産主義体制を経験しました。冷戦時代には「東側諸国」として、西側諸国と対立する陣営に属していました。

冷戦終結後、欧州連合(EU)への加盟が進む中で、西欧と東欧の境界は曖昧になりつつあります。例えば、チェコやポーランドなどは現在、EUの一員として「中央ヨーロッパ」とも位置付けられることがあり、西欧との結びつきが強まっています。同様に、バルト三国も文化的には東欧とされることが多いですが、地理的には北欧や中央ヨーロッパに含まれる場合もあります。

|

|

|

西欧と東欧の分類方法

上述した通り、西欧と東欧は、一つの明確な定義で区切られているわけではありません。文化、政治、宗教、歴史、そして国際機関の方針など、さまざまな視点から分類がなされており、それぞれに異なる地図が描かれています。

以下では、

- 国際連合による分類

- 冷戦時代の名残に基づく分類

- ワールドファクトブックによる分類

- 宗教分布による分類

という代表的な四つの分類方法を紹介しながら、「西欧」と「東欧」の境界がいかに揺らぎをもった概念であるかを見ていきます。

国際連合による分類

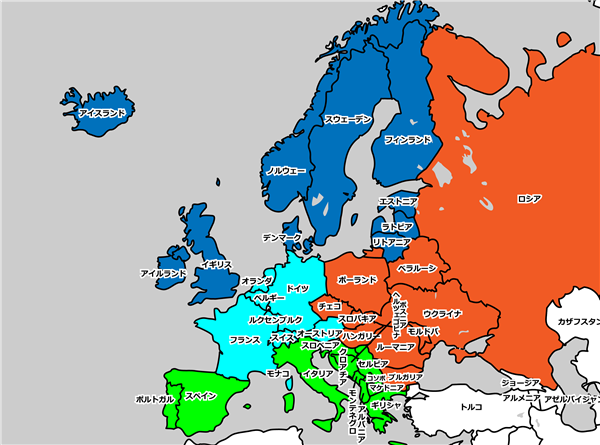

水色:西欧諸国 オレンジ色:東欧諸国 緑色:南欧諸国 青色:北欧諸国

東欧諸国

国連基準での東欧諸国には、ウクライナ、スロバキア、チェコ、ハンガリー、ブルガリア、ベラルーシ、ポーランド、モルドバ、ルーマニア、ロシアが含まれます。これらの国々は歴史的にオスマン帝国、オーストリア・ハンガリー帝国、ロシア帝国、そしてソビエト連邦の影響を受けてきました。20世紀後半には、多くがソ連の衛星国として共産主義体制下に置かれました。冷戦終結後、民主化と市場経済化を進め、多くがEUやNATOに加盟。地理的には平野や山脈、黒海やバルト海に面し、戦略的要地としての重要性を持ち続けています。

西欧諸国

国連基準での西欧諸国には、オーストリア、オランダ、スイス、ドイツ、フランス、ベルギー、モナコ、リヒテンシュタイン、ルクセンブルクが含まれます。これらの国々は、ローマ帝国の支配、キリスト教の広がり、そして中世の封建制度などを通じて深い歴史的つながりを持っています。近代には、宗教改革や産業革命、ナポレオン戦争などが各国の文化形成に大きな影響を与えました。そして20世紀には、第一次・第二次世界大戦を経て、欧州統合の動きが強まり、現在のEUやNATOの基盤が築かれました。

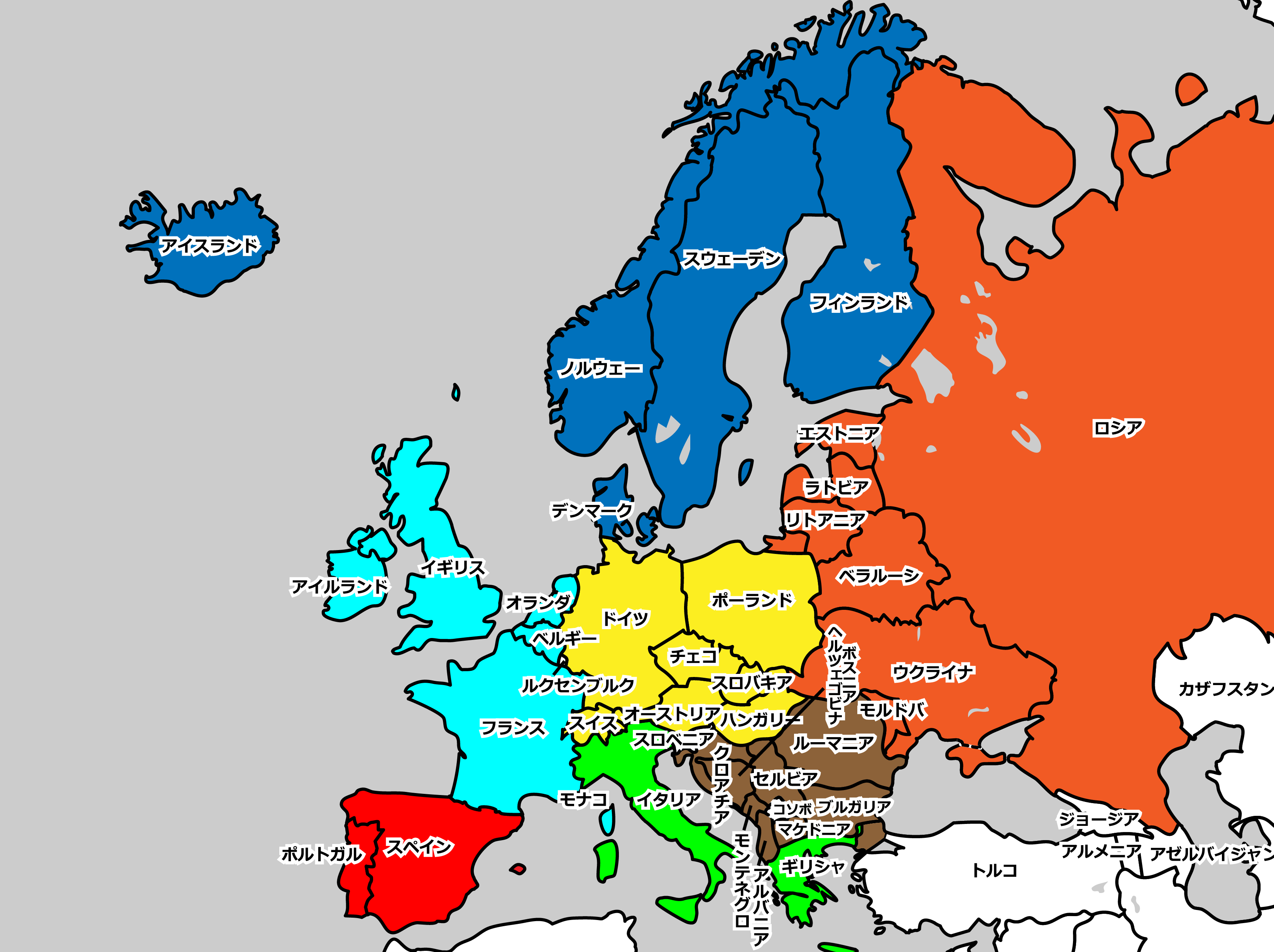

冷戦時代の名残に基づく分類

未だに、かつてからの資本主義諸国を西ヨーロッパ(冷戦時代の西側諸国)、旧社会主義諸国(冷戦時代の東側諸国)を東ヨーロッパと呼ぶ場合がありますが、これは冷戦時代に宗主国(西欧ならアメリカ、東欧ならソ連)からの影響を強く受ける中で、西側と東側で文化的な剥離も生じていることが背景にあります。

西欧諸国

冷戦時代の名残に基づく「西ヨーロッパ」(かつてからの資本主義国)には、イギリス、アイルランド、フランス、ベルギー、オランダ、ルクセンブルク、西ドイツ、ポルトガル、スペイン、イタリア、サンマリノ、バチカン市国、ギリシャ、ノルウェーなどが含まれます。これらの国々は、資本主義の原則に基づいて経済と政治が運営され、冷戦時代にはアメリカと密接な関係を持ちました。

東欧諸国

冷戦時代の名残に基づく「東ヨーロッパ」(冷戦時代の社会主義諸国)は、ロシア、チェコスロバキア、ハンガリー、ブルガリア、ポーランド、ルーマニアなど、冷戦時代に社会主義体制を採用していた国々で構成されます。冷戦時代、ロシアはソ連として知られ、チェコおよびスロバキアはチェコスロバキアという一つの国でした。これらの国々はソ連の強い影響下にあり、政治的および経済的にも社会主義の原則に沿った経営が行われました。

冷戦時代、ロシアはソ連、チェコおよびスロバキアはチェコスロバキアという一つの国でした。

ワールドファクトブックによる分類

水色地域:西側諸国 橙色地域:東側諸国

西欧諸国

東欧諸国

ワールドファクトブックは、アメリカの中央情報局(いわゆるCIA)が公開している年次の資料。世界中の国や地域に関する基本データをギュッとまとめたような一冊です。政治や経済、人口、地理、軍事、通信といった幅広い分野の情報が詰まっていて、研究者や政策立案者、教育現場の人たちだけでなく、ちょっと国際事情を詳しく知りたいという一般の方にもよく使われています。

そしてこのワールドファクトブック、国の分類方法が国連のやり方とはちょっと違います。国連はどちらかというと、政治的な合意とか経済的な枠組みに沿って地域を区切る傾向があります。一方で、CIAのワールドファクトブックでは、地理的な位置や文化的な背景、あるいは歴史的な流れを重視して国を分類していることがあるんです。

たとえば、ヨーロッパのある国を「西欧」や「東欧」に分ける際、ワールドファクトブックでは地形や過去の政治的経緯なんかも踏まえて分ける場合があって、その結果、国連の分類とはズレが生じることもあるんですね。

つまり、ワールドファクトブックはより“地域の特性”や“歴史的な流れ”を意識した分類をする傾向があるので、より柔軟というか、文脈を重視してるとも言えるかもしれません。

こうした違いを知っておくと、国際情勢を分析したり、何か意思決定をするときにも、どの視点に立って情報を読むかっていうのがすごく大事だと気づかされますね。

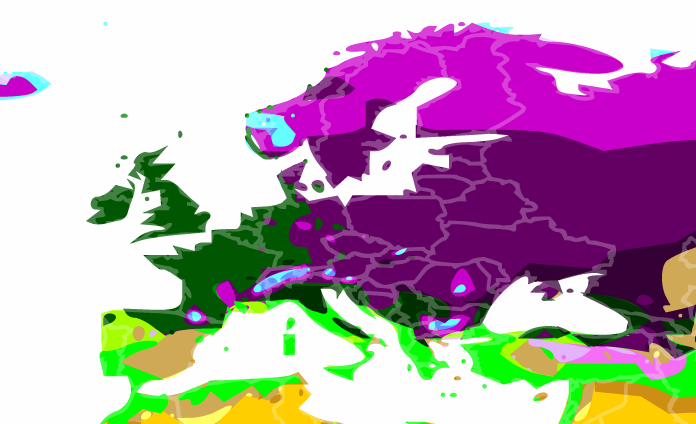

宗教分布による分類

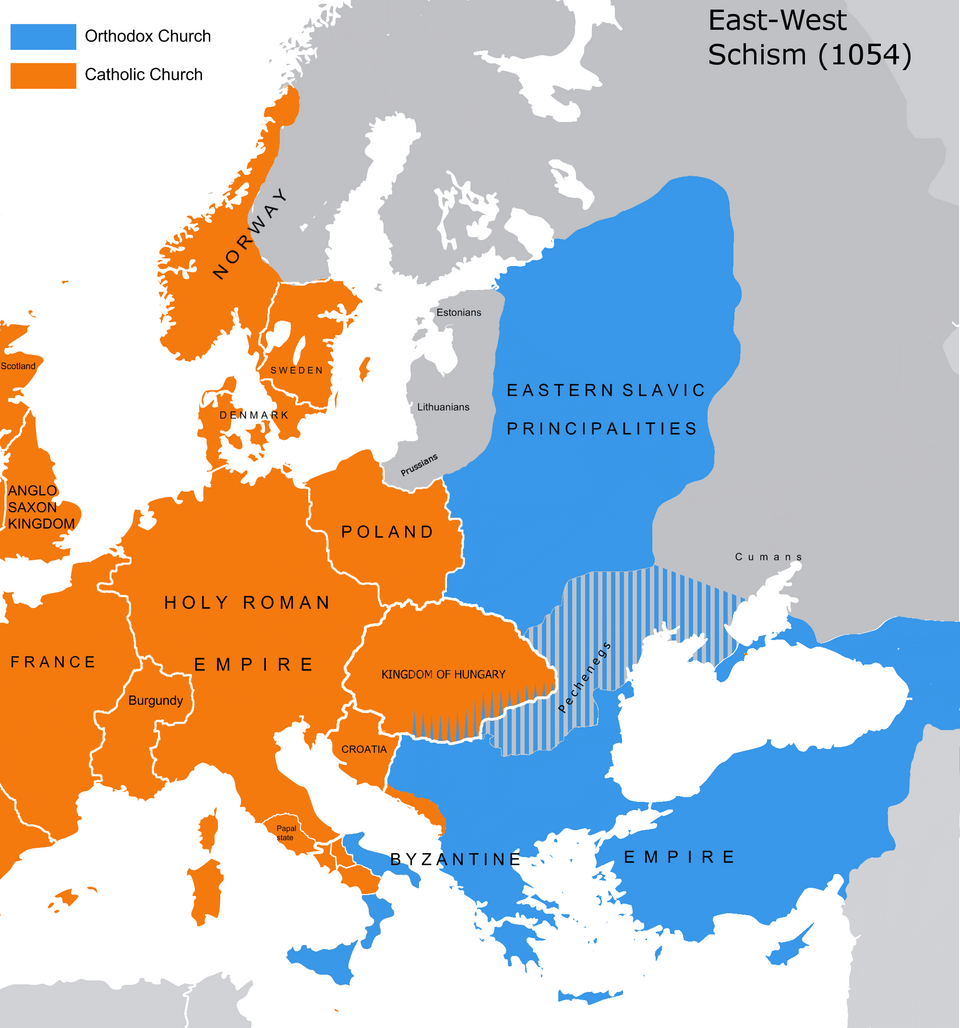

ヨーロッパって、ひとことで言っても文化や宗教の違いがけっこう大きいんです。特に中世に起きた教会の東西分裂──いわゆる1054年の「大分裂(シスマ)」の影響で、宗教文化の地理的な分かれ方がはっきりしてくるんですね。

この分裂を境に、

- カトリック文化圏=西欧

- 正教文化圏=東欧

といった宗教的な色分けが明瞭になっていきました。

たとえば、スペイン、フランス、イタリア、ドイツの一部なんかは西欧、ロシアやギリシャ、ルーマニア、ブルガリアなどは東欧という風に分けられるわけです。

カトリック文化圏(西欧)とは

カトリック文化圏の国々は、古代ローマの流れをくむ地域が多くて、教会の中心もローマにあります。だから、自然とローマ教皇の権威が強くなり、社会全体がカトリックの価値観に根ざした形で発展してきました。

スペインやイタリア、フランス、ドイツの南部あたりにくわえて、ポーランドやアイルランドなんかもこの文化圏に含まれます。ここでは、教会の教えが教育や法律、芸術にまで染み込んでいて、クリスマスや復活祭といった祝日も、生活の一部としてしっかり根を下ろしてるんですよ。

正教文化圏(東欧)とは

それに対して正教文化圏では、ビザンティン帝国の伝統が色濃く残っていて、ローマではなくコンスタンティノープル(今のイスタンブール)を起点とする正教会が信仰の中心です。

ロシア、ギリシャ、ルーマニア、ブルガリアなどがこれにあたりますが、こっちの文化圏では、独特の宗教アイコンやドーム型の教会建築、荘厳な典礼音楽が特徴的で、「祈りと共同体」が社会の根っこにあるんですね。

祝祭日も地域色が強くて、国ごとの風習や食文化と結びついていることが多いです。たとえば、正教圏の復活祭(パスハ)は、カトリックのイースターとは時期も意味合いもちょっと違ったりします。

教会大分裂(1054年)後の宗教分布

この地図は、東西キリスト教の境界線を示し、教会大分裂(東西教会分裂)によりローマ・カトリック(西)と東方正教会(東)が分断された様子を明示的に表している。

出典:Photo by Tobi85 / Wikipedia commons Public Domainより

このような宗教文化圏の違いは、単に「信仰の差」というだけでなく、その国の歴史や政治、さらには国際関係にまで影響を与えているんです。宗教って、やっぱり社会の深いところに根を張ってる存在なんですね。

|

|

|

西欧と東欧の違い

| 西欧 | 東欧 | |

|---|---|---|

| 地理的範囲 | ||

| 宗教 | カトリック・プロテスタント | 正教会(東方正教)、一部にカトリックやイスラム |

| 歴史的背景 | 西ローマ帝国、ルネサンス、啓蒙思想などの影響 | ビザンツ帝国、オスマン帝国、ロシア帝国の影響 |

| 冷戦時の体制 | 資本主義・民主主義陣営(西側) | 共産主義陣営(東側) |

| 経済発展 | 早期に工業化し高い生活水準を維持 | 冷戦後に市場経済化が進み、成長中 |

上述のとおり、「西欧」と「東欧」の定義って、実はけっこう流動的で、固定されたものじゃないんです。というのも、その分け方は歴史的な背景とか政治的な文脈、あるいは国際関係の変化によっても変わってくるからなんですね。

でも仮に「西側諸国=もともと資本主義の国々」「東欧諸国=旧社会主義国」といった形で大まかに分類すると、それぞれに文化や地理、政治の面で違いが見えてきます。ざっくりとした傾向として、こんな点が挙げられます。

文化の違い

西欧の文化は、ルネサンスや啓蒙思想の影響を色濃く受けています。そのため、個人の自由や自律を大事にする価値観が根づいていて、芸術や哲学、教育の分野でも多様な表現が発展してきました。

一方で東欧は、ソビエト連邦の影響のもとで社会主義リアリズムが文化の中心になったことがありました。国家が文化を管理する傾向が強く、表現の自由には一定の制限がかけられていた時代もあったんです。

言語の違い

言語面でも、両地域の違いははっきりしています。西欧では英語やフランス語、スペイン語など、ロマンス語やゲルマン語が主流。一方の東欧ではスラブ語派の言語、たとえばロシア語、ポーランド語、チェコ語などが広く使われています。

この言語の違いは、単なる言葉の違いにとどまらず、歴史的な交流や文化のルーツそのものを映し出しているとも言えるんです。

宗教の違い

宗教も、文化や価値観に大きな影響を与えています。西欧ではカトリックやプロテスタントが主流ですが、東欧では正教会(オーソドックス)が大きな存在感を持っています。

特に東欧の正教会は、国家と深く結びついていて、国民の精神文化や祝祭のあり方に大きな影響を与えてきました。

政治の違い

政治的には、冷戦期の体制の違いが象徴的です。西欧が自由主義・民主主義を基盤とする一方で、東欧では社会主義と一党独裁が長く続いていました。

もちろん今では東欧の多くの国が民主化を果たしていますが、社会や制度の変化には時間がかかるもので、まだその過渡期にある国も見られます。

経済の違い

経済の面でも差はあります。西欧ではすでに高度に発展した市場経済が定着していますが、東欧は計画経済から市場経済への転換を経験してきた背景があり、今もその影響が残っている国があります。

そのため、生活水準や所得格差、インフラ整備の状況などに差が見られることも多いです。

気候の違い

地理的な条件の違いも見逃せません。西欧は大西洋の影響を受けて、年間を通して温暖な海洋性気候が主流。一方で東欧は大陸性気候で、夏はかなり暑く、冬は厳しく冷え込むという寒暖差の激しい気候が特徴です。

ヨーロッパの「西欧」と「東欧」の境界線は、どこからどこまでとはっきり決まっているわけではありません。というのも、その定義は国や機関によっても違っていて、歴史的・文化的・政治的な背景によって変わってくるからなんです。

たとえば西欧は、ローマ帝国の西側領域やカトリック文化圏にルーツがあって、産業革命や民主化が比較的早く進んだ地域。一方の東欧は、ローマ帝国の東側や東方正教会の影響を受けた地域で、20世紀にはソ連の影響下に置かれた国々が多く含まれます。

ただ、冷戦が終わってからというもの、EUやNATOへの加盟を通じて、東欧の国々もどんどん「西側化」してきています。そういう意味では、かつての東西の線引きは、今ではだいぶ曖昧になってきていると言えそうですね。

|

|

|