カスピ海から紐解くヨーロッパ地理学

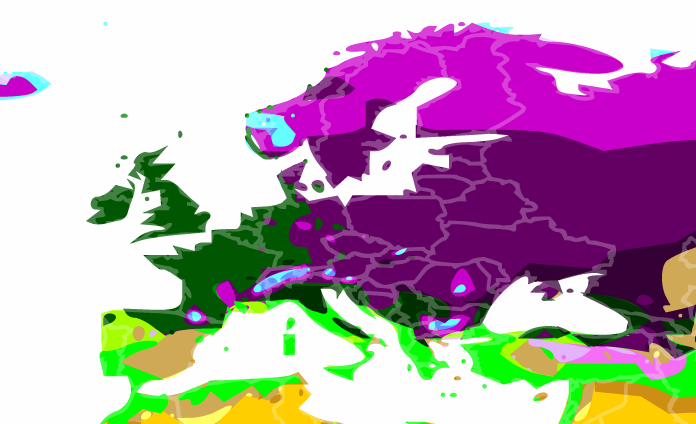

カスピ海の衛星写真

「海」と名はついているけれど、じつは世界最大の湖──それがカスピ海です。この巨大な内海は、ユーラシア大陸のど真ん中に広がり、ヨーロッパとアジアの境界を曖昧にする地理的存在として長らく注目されてきました。さらに、石油・天然ガス・漁業・国境問題など、政治や経済の面でも多くの“火種”を抱えているこの場所。今回は、そんなカスピ海を通じて、ヨーロッパ地理学の視点から地域の構造や重要性を紐解いていきます。

|

|

|

|

|

|

カスピ海の基本構造と地理的位置

まずはカスピ海の広がりと、その地形的な意味を押さえておきましょう。

ユーラシアの境界に広がる湖

カスピ海は、ロシア南部・カザフスタン西部・トルクメニスタン・イラン北部・アゼルバイジャンに囲まれた巨大な内陸湖です。面積はおよそ37万km²で、日本列島のほぼ全体と同じくらい。海抜-28mと、地表よりも低い位置に広がっているのも特徴的です。

ヨーロッパとアジアの“境界線”としての役割

地理的には、ウラル山脈・ウラル川からカスピ海北岸までがヨーロッパとアジアの境界とされており、カスピ海の西岸(ロシア・アゼルバイジャン)はヨーロッパに、東岸(カザフスタン・トルクメニスタン)はアジアに分類されることが多いです。つまり、この内海はヨーロッパの“終わり”であり、アジアの“始まり”でもあるわけです。

|

|

|

自然環境と地形的特殊性

“海のようで海でない”カスピ海には、地理学的にも興味深い要素がたくさん詰まっています。

塩水湖としての性格

カスピ海は完全に閉じた湖であり、海水が出入りする水路は存在しません。そのため海水に近い塩分濃度を保ちながらも、湖のように水位が変動しやすく、長いスパンで見ると干上がったり広がったりを繰り返しています。これは気候変動や人間活動と密接に関係しているんです。

多様な地形と海洋資源

北部は浅くて湖らしい地形、南部は深くて海のような断崖地形になっており、深さは最深で1000m近くにもなります。また、チョウザメ(キャビアの原料)や天然ガス・石油といった資源も豊富に存在し、沿岸国の経済と生態系の両面で重要な役割を担っているのです。

|

|

|

地政学・経済・文化の分水嶺

カスピ海はただの地理的境界にとどまらず、多くの“交差点的意味”を持っています。

石油利権をめぐるパワーゲーム

特にアゼルバイジャン沖やカザフスタン側では海底油田の開発が進み、パイプライン網でヨーロッパや中国に資源を供給。これによりロシア・イラン・EU・中国といった大国がカスピ海を巡って勢力を張り合う構図が生まれています。この内海はまさに資源地政学のホットスポットなのです。

文化・民族の混在地帯

周辺にはテュルク系・ペルシャ系・スラヴ系・カフカス系といった多様な民族が居住し、言語・宗教・生活様式も混ざり合っています。カスピ海は「境界」であると同時に「接点」──ヨーロッパ的世界とアジア的世界の文化的折衷地なのです。

このように、カスピ海は地図上で“ただの湖”に見えても、ヨーロッパとアジアを分かち、またつなぐ、不思議な存在なんです。自然・資源・政治・文化が複雑に交わるこの内海こそ、ヨーロッパ地理学の“終着点”であり、同時に“出発点”とも言えるのかもしれませんね。

|

|

|