大陸ヨーロッパとは何か|普通の「ヨーロッパ」と何が違う?

ヨーロッパと聞くと、パリやローマ、アルプスの山々にドイツの古城──そんな風景を思い浮かべる人が多いかもしれません。でも実は、「ヨーロッパ」とひと口に言っても、いくつかの分け方があるんです。その中でも特に興味深いのが「大陸ヨーロッパ」という考え方。

これは地理の話だけじゃなくて、文化や歴史、思想の違いにもつながってくるんです。では、いったい“大陸ヨーロッパ”って何なのか?そしてそれは“普通のヨーロッパ”とどう違うのか?

今回は、その境界線と背景を掘り下げながら、ヨーロッパをより立体的に捉えるヒントをお届けします。

|

|

|

|

|

|

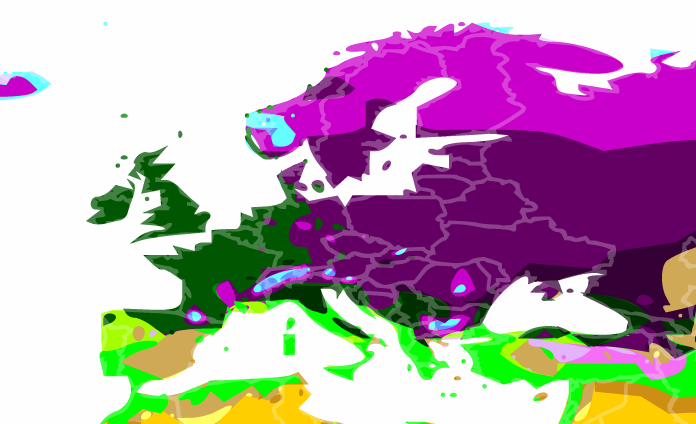

大陸ヨーロッパの定義

まずは「大陸ヨーロッパ」という言葉が、どういう意味で使われているのかを見てみましょう。

物理的には“島ではないヨーロッパ”

大陸ヨーロッパとは、基本的にユーラシア大陸のヨーロッパ部分のこと。つまりイギリス諸島やアイスランド、キプロスといった“島国”を除いた、大陸に直接つながった国々を指します。たとえば、フランス、ドイツ、ポーランド、イタリア、スペイン、スイスなどが代表格ですね。

学術分野での特別な区分

実はこの「大陸ヨーロッパ」という言葉、ゲルマン学(Germanic Studies)などの分野ではもう少し限定的に使われることがあります。たとえば英語圏(イギリス・アイルランド)やアイスランド、そしてスカンジナビア諸国(ノルウェー・スウェーデン・フィンランド)も、大陸ヨーロッパからは文化圏として切り離される傾向があるんです。

これは言語の系譜や古代文学の系統が異なるため。たとえば、英語や北欧諸語(ノルウェー語・アイスランド語など)は北ゲルマン語派や西ゲルマン語派に属しながらも、中欧・南欧のラテン語文化圏とは異なる文脈で発展してきたという背景があるのです。

|

|

|

文化的な違いをみる

では、イギリスや北欧諸国と「大陸ヨーロッパ」とのあいだには、どんな違いがあるのでしょうか?

法体系の違い

まず代表的なのが法制度。イギリスはコモンローという慣習を重視する法律体系をとっていますが、フランスやドイツなど大陸ヨーロッパ諸国は成文法(ローマ法の流れをくむ法典)が中心。判例よりも法律そのものが優先されるというスタイルです。

政治思想の違い

政治的にも、イギリスでは古くから議会制民主主義が発展してきたのに対し、大陸では絶対王政や国家主導の近代化が強く影響を及ぼしてきました。この背景が、現在のEUへの関わり方や、市民社会のあり方にも反映されているわけです。

|

|

|

歴史的背景をたどる

地理や文化だけじゃなく、過去の歴史の流れも、大陸ヨーロッパという枠組みを語るうえで重要な手がかりになります。

ナポレオンの影響

19世紀初頭、ナポレオン・ボナパルト(1769 - 1821)はフランス革命の理念を掲げてヨーロッパ中に影響を及ぼしました。このとき、ナポレオン法典を中心とするフランス式の法制度が各国に広まり、大陸ヨーロッパに共通する法文化が形づくられていったのです。

第二次世界大戦後の統合路線

第二次世界大戦後、ヨーロッパ統合の動きは、まさにこの大陸ヨーロッパを中心に進みました。フランスとドイツが主導したEUの前身(ECSC)から始まり、地続きの利を活かして物流・金融・外交の連携が進められたんです。イギリスや北欧諸国がこの流れに一定の距離を置いていたのも、“大陸とは異なるアイデンティティ”が根底にあったからかもしれません。

|

|

|

現代の用法と意義

最後に、「大陸ヨーロッパ」という言葉が、いま私たちにとってどんな意味を持っているのかを考えてみましょう。

EUの中心としての役割

現在、EUの中核を担っているのは大陸ヨーロッパ諸国です。とくにフランス・ドイツ・イタリアは、政治・経済・文化のすべてにおいて牽引役。こうした国々が共通の価値観や制度を共有しているのは、歴史的にも大陸ヨーロッパが“ひとつの文化圏”としてまとまりやすかったからなのです。

地理と文化が重なる線引き

「大陸ヨーロッパ」という言葉が示すのは、単なる“地形”の違いではありません。その背後には思想・制度・歴史観の違いが潜んでいて、しかもゲルマン学のような学術分野においては、北欧や英語圏をも“別文化圏”として切り分ける発想が存在します。

それだけ、ヨーロッパという地域は一枚岩ではないということなんですね。

「大陸ヨーロッパ」は、地続きのヨーロッパというだけでなく、“英語圏や北欧とは異なる思想と制度を持つヨーロッパ”を意味する言葉でもあります。文化、法、言語、歴史に注目してみると、同じ「ヨーロッパ」でもその内側は意外なほどに分断されているんですね。

|

|

|