ベネルクス三国とは|名前の由来から歴史を紐解く

ベネルクス三国

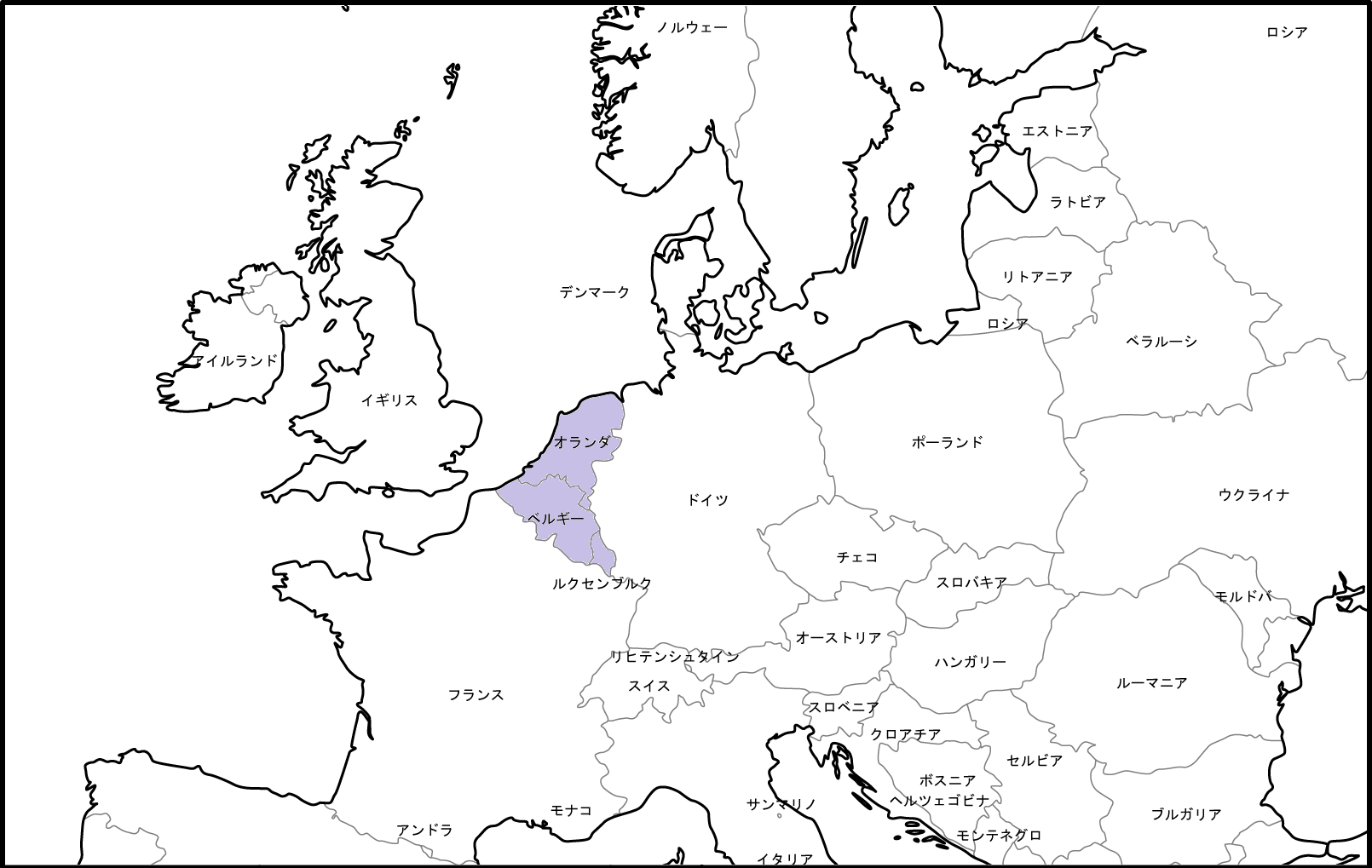

ベネルクス三国とは、ベルギー、オランダ、ルクセンブルクの三カ国を示す名称です。フランス、ドイツという大国に挟まれた、欧州連合(EU)設立の中核となった、ヨーロッパ史的にも重要な地域です。

|

|

|

|

|

|

ベネルクス三国の名前の由来

ベネルクスはBeneluxと表記し、これは3国の頭文字を繋げた言葉です。

それぞれの国名の頭文字

- ベルギー…Belgium

- オランダ…Netherlands

- ルクセンブルク…Luxembourg

このように、ベネルクスという言葉そのものが3カ国の結束の象徴とも言えるんですね。

オランダ語と英語の違い

「オランダ」は日本語での呼び名ですが、オランダ語ではNederland(低地の国)、英語ではNetherlandsと呼ばれます。このあたり、言語の違いが名称にも色濃く出ているのが興味深いポイントです。

ベネルクスの語感がもたらす統一感

"Benelux"という語感自体にもどこか柔らかく親しみやすい響きがあり、経済・文化・政治の場面でこの言葉が使用されるたびに、「小国の連帯」がイメージとして共有されてきたわけです。

|

|

|

ベネルクスの旗

ベネルクス旗のデザイン

ベネルクスの旗には、各国の象徴が組み合わされています。赤・青・黒の三色はそれぞれの国の国旗に見られる共通色でもあり、デザインの中にベルギーのライオン・ルクセンブルクのライオン・オランダの赤白青の配色が取り込まれているんです。

非公式ながらも使用される場面

この旗は正式な国旗ではないものの、ベネルクス三国による共同プロジェクトや文化イベントなどではしばしば掲げられることがあります。まさに「連帯の象徴」といえる旗ですね。

文化的なイメージ統一の役割

こうした象徴的な旗が存在することで、3国の国民にも「自分たちは連帯しているんだ」という意識が根づきやすくなり、心理的な一体感を生む役割も果たしています。

|

|

|

ベネルクス三国の経済

ベネルクス三国の国土は非常に小さく、3つ合わせても日本の北海道ほどの大きさしかありません。しかしこの三国は歴史的に常に密な関わりを持ち、相互の経済協力を行なうことで周囲の大国に対抗してきました。

小国でも経済強国

とくにオランダは世界有数の港湾都市であるロッテルダムを抱え、貿易と物流のハブとして圧倒的な存在感を誇ります。ベルギーもブリュッセルを中心にサービス業が盛んで、ルクセンブルクは金融立国として欧州内で特異なポジションを持っています。

ベネルクス経済連携の意義

1948年に発足したベネルクス関税同盟は、関税撤廃による経済一体化をめざす試みとしては、実はEUより先行しているんです。この成功体験が、のちの欧州石炭鉄鋼共同体(ECSC)や欧州経済共同体(EEC)の創設にも影響を与えました。

EUの原点としての重み

ベルギーのブリュッセルやルクセンブルク市には、EU関連機関が集まっており、いまや政治・経済両面での“欧州の首都”とも言える存在。ベネルクス三国はその最前線に立ち続けているわけです。

|

|

|

ベネルクス三国の歴史

ベネルクス三国の地域はかつてネーデルラント(低地地方)と呼ばれていて、現在の3国はネーデルラント連合王国として統合されていました。しかし1890年ルクセンブルク大公国がオランダ王国との同君連合を廃止し、ネーデルラント連合王国が3国に分裂します。それからしばらくの間三国はバラバラの状態でしたが、その後1921年のベルギー・ルクセンブルク経済同盟を経て、1948年にベネルクス関税同盟が調印されたことで、今のような密な協力体制が出来上がりました。

ネーデルラント時代の共有体験

「低地地方」としてひとつの文化圏を形成していたこの地域は、共通の言語的土壌や海洋貿易文化を持っていました。ネーデルラント連合王国時代には、統一国家としての統治体験があったのも事実です。

ナショナリズムと分裂

19世紀後半、王朝の相続ルールの違いや民族意識の高まりにより、ルクセンブルクはオランダと決別します。ここで初めて「ベネルクス三国」がそれぞれ独立した道を歩み始めたわけです。

戦後の再結集と欧州統合の先駆け

第二次世界大戦後、各国は再び手を取り合う形で経済連携を強化。ベネルクス関税同盟はその象徴的な第一歩であり、「小国同士でも協力すれば大国に並び得る」というモデルをヨーロッパ全体に示した事例となりました。

ベネルクス三国は、小国でありながらも歴史・経済・文化・政治のあらゆる面で、ヨーロッパ統合の原点として重要な役割を果たしてきました。互いに支え合いながら独自の発展を遂げたこの地域は、まさに“連帯の力”を体現する存在。だからこそ、今なおEUの中枢に位置し続けているのです。

|

|

|