スエズ運河から紐解くヨーロッパ地理学

エジプトの町を通るスエズ運河

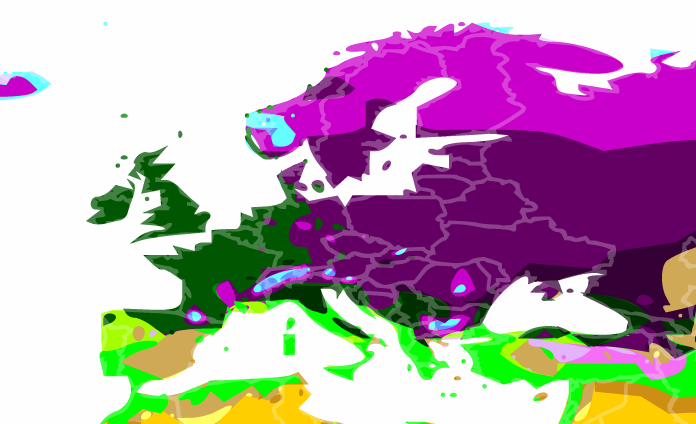

ヨーロッパからアジア、そしてアフリカをつなぐ「地理の十字路」とも言えるのが、スエズ運河。この一本の運河が存在することで、ヨーロッパの地理的条件や国際的なポジションは大きく変化しました。ただの人工水路と思うなかれ──この細長い運河は、ヨーロッパの「地理的な意味」を読み解く鍵でもあるのです。今回は、そんなスエズ運河を通じて見えてくるヨーロッパ地理学の深層に迫ります。

|

|

|

|

|

|

スエズ運河とその位置関係

まずはこの運河がどこにあって、なぜそんなに重要なのかを確認してみましょう。

エジプトの地峡に位置

スエズ運河は、エジプト北東部に位置し、地中海と紅海をつなぐ人工水路です。長さは約190km。運河によってアフリカ大陸とアジア大陸の地理的な“つながり”を断ち切り、ヨーロッパとインド洋・東アジアがダイレクトに結ばれるルートが生まれました。

ユーラシア大陸とアフリカの“境目”

スエズ運河の西側はアフリカ、東側はアジア(シナイ半島)。この地峡が実質的な大陸境界となっているため、スエズ運河は「アジアとアフリカの境目」であると同時に、「ヨーロッパとアジア・アフリカを結ぶ接点」でもあるわけです。

|

|

|

ヨーロッパの地政学と運河

ではなぜこの場所がヨーロッパにとって重要なのか?その答えは地政学にあります。

航路革命の中心

スエズ運河が開通したのは1869年。それまでヨーロッパの船がアジアへ向かうには、アフリカ大陸最南端の喜望峰を経由するしかなかったのですが、運河によって航路が7000km以上短縮されました。これによりイギリス・フランス・オランダといった植民地帝国の交易網が一変。スエズはまさにヨーロッパの外洋支配の生命線となったのです。

フランスとイギリスの介入

もともとこの運河の建設を主導したのはフランス(フェルディナン・ド・レセップス)でしたが、のちにイギリスが運河の株式を買収して影響力を強めます。以後、英仏によるエジプト支配が進み、スエズ運河は「ヨーロッパの地政学的な影響範囲」をアフリカ・アジアに拡張する“触手”のような存在となっていきました。

|

|

|

現代地理学における意味

スエズ運河は今もなお、世界地理の枠組みに影響を与え続けています。

ヨーロッパ中心地図の基準線

多くの世界地図では、ヨーロッパが中心に描かれ、その東端にはスエズ運河が位置します。これは「欧州中心主義的世界観」の地理的象徴とも言え、ヨーロッパが中東・アジア・アフリカを見渡す中間点に立っているという構図を際立たせています。

国際物流の地理的分岐点

現代の貿易においても、スエズ運河はヨーロッパの港とアジアの生産拠点を結ぶ最短ルートであり続けています。2021年の大型コンテナ船座礁事件では、世界の物流が一時ストップし、「この1本の運河に依存しすぎていた」ことが改めて浮き彫りになりました。

こうして見ると、スエズ運河ってただの水路じゃありませんね。ヨーロッパがどんな地理的位置にいて、どんなふうに世界とつながってきたか──その鍵を握るのがこの細長い運河なんです。地図の上でスエズを見ると、ヨーロッパの“伸びた手”が見えてくるような気がします。

|

|

|