ヨーロッパ史の流れを年表でつかもう

| 年代 | 出来事 | 時代 |

|---|---|---|

| 前1200年頃 | ミケーネ文明の隆盛 | 古代 |

| 前800年頃 | ギリシア都市国家(ポリス)の形成 | 古代 |

| 前753年 | ローマ建国伝説(ロムルス) | 古代 |

| 前509年 | ローマ共和制の成立 | 古代 |

| 前490~479年 | ペルシア戦争(マラトン・サラミスなど) | 古代 |

| 前431~404年 | ペロポネソス戦争 | 古代 |

| 前336~323年 | アレクサンドロス大王の遠征 | 古代 |

| 前264~146年 | ポエニ戦争(ローマとカルタゴ) | 古代 |

| 前44年 | ユリウス・カエサル暗殺 | 古代 |

| 前27年 | オクタヴィアヌスがアウグストゥスとなり帝政開始 | 古代 |

| 64年 | ローマ大火 | 古代 |

| 312年 | コンスタンティヌス帝の改宗、キリスト教公認 | 古代 |

| 410年 | 西ゴート族、ローマ略奪 | 古代 |

| 476年 | 西ローマ帝国滅亡 | 古代末期 |

| 527~565年 | ユスティニアヌス帝治下の東ローマ帝国最盛期 | 中世 |

| 597年 | アウグスティヌス、イングランド伝道 | 中世 |

| 732年 | トゥール・ポワティエ間の戦い(イスラム勢撃退) | 中世 |

| 800年 | カール大帝、ローマ教皇から戴冠 | 中世 |

| 955年 | レヒフェルトの戦い(オットー1世、マジャール族撃退) | 中世 |

| 1066年 | ノルマン・コンクエスト(ヘイスティングズの戦い) | 中世 |

| 1095年 | 第1回十字軍開始 | 中世 |

| 1215年 | マグナ・カルタ(イギリス貴族による国王制限) | 中世 |

| 1271~1295年 | マルコ・ポーロの東方旅行 | 中世 |

| 1347~1351年 | 黒死病の大流行 | 中世 |

| 1381年 | ワット・タイラーの乱(イングランド農民反乱) | 中世 |

| 1415年 | 百年戦争:アジャンクールの戦い | 中世 |

| 1453年 | 百年戦争終結・ビザンツ帝国滅亡 | 中世末期 |

| 1492年 | コロンブス、アメリカ大陸到達 | 近世 |

| 1517年 | ルター、95箇条の論題掲示(宗教改革) | 近世 |

| 1521年 | ヴォルムス帝国議会でルター異端宣告 | 近世 |

| 1543年 | コペルニクス『天球の回転について』出版 | 近世 |

| 1588年 | アルマダの海戦(イギリスがスペイン無敵艦隊撃破) | 近世 |

| 1618~1648年 | 三十年戦争 | 近世 |

| 1648年 | ウェストファリア条約締結 | 近世 |

| 1688年 | 名誉革命(英国で議会重視の王政確立) | 近世 |

| 1715年 | ルイ14世死去(絶対王政の頂点) | 近世 |

| 1756~1763年 | 七年戦争(ヨーロッパ・植民地で広範な戦争) | 近世 |

| 1789年 | フランス革命開始 | 近世末期 |

| 1799年 | ナポレオンがフランス総裁となり実質支配 | 近世末期 |

| 1804年 | ナポレオン、フランス皇帝に即位 | 近代 |

| 1815年 | ワーテルローの戦い、ウィーン会議 | 近代 |

| 1830年 | 七月革命(フランスで王政交代) | 近代 |

| 1848年 | 革命の年(欧州各地で民衆蜂起) | 近代 |

| 1853~1856年 | クリミア戦争 | 近代 |

| 1861~1865年 | イタリア統一進展(ガリバルディ活動) | 近代 |

| 1870~1871年 | 普仏戦争、ドイツ帝国成立 | 近代 |

| 1914~1918年 | 第一次世界大戦 | 近代 |

| 1917年 | ロシア革命 | 近代 |

| 1939~1945年 | 第二次世界大戦 | 近代 |

| 1949年 | NATO結成 | 近代 |

| 1957年 | ローマ条約調印(欧州経済共同体の前身) | 近代 |

| 1989年 | 東欧革命 | 近代 |

| 1991年 | ソ連崩壊 | 近代 |

| 1993年 | EU創設(マーストリヒト条約発効) | 現代 |

| 2004年 | EU大拡大(10カ国加盟) | 現代 |

| 2009年 | リスボン条約発効 | 現代 |

| 2020年 | コロナ禍によるEU各国のロックダウン | 現代 |

| 2022年 | ロシアのウクライナ侵攻と欧州安全保障の再編 | 現代 |

ヨーロッパの歴史詳細

ヨーロッパの歴史を語ることは、まるで一本の大河の流れをさかのぼるようなものです。哲学や法、宗教や芸術、戦争と平和──それらすべてが時代ごとに交錯し、重なり合いながら、今日のヨーロッパという「かたち」ができあがってきました。ギリシアやローマの古典文明から中世の封建社会、近代革命と産業化を経て、EU統合へと続くこのダイナミックな歴史の旅を、時代ごとにひもといてみましょう。

|

|

|

先史ヨーロッパ

マドレーヌ期(およそ1万8000年~1万年前)に描かれたスペイン・アルタミラ洞窟の動物壁画

先史時代、つまり文字が成立する以前のヨーロッパのことに関しては、まだまだ謎はあるものの、考古学研究の進展でヨーロッパでは先史時代から人類による石器文化が営まれていたことがわかっています。

例えば、ジョージアのドマニシ遺跡からは180万年前の原人(ホモ・ゲオルギクス)の頭蓋骨・下顎骨や、原人が使ったと思われる打製石器・動物の骨などが出土していますし、ブルガリアでは約140万年前の狩猟採集民の避難所が、スペインでは90万年前の洞窟壁画が発見されています。

そして新石器時代(紀元前8500年頃~紀元前3000年頃)になると、現ヨーロッパで最も優勢なインド・ヨーロッパ語族がヨーロッパに移住を開始し、紀元前3000年頃には青銅器の伝播にともない石器時代は終焉を迎え、ヨーロッパ最初の文明であるエーゲ文明が開花するのです。

60万年前~4万年前

ムスティエ文化の繁栄

中期旧石器時代、西ヨーロッパを中心にムスティエ文化が栄えた。ムスティエ文化は、ネアンデルタール人により築かれた文化で、骨器、剥片によるナイフ、尖頭器(刺突具、削器など)などが特徴的。火を使ったり、死者を埋葬する文化もあったことがわかっている。

42000~32000年前

オーリニャック文化の繁栄

後期旧石器時代、南ヨーロッパを中心にオーリニャック文化が栄えた。オーリニャニック分化はクロマニョン人により築かれた文化で、船の竜骨のような石器、鼻の形に似た削器、女神像、洞窟絵画、骨角器(槍や銛)などが特徴的。

33000年前~24000年前

グラヴェット文化の繁栄

後期旧石器時代に、ロシア平原~クリミア山脈付近を中心にグラヴェット文化が栄えた。尖頭器、女性像が多数作られたのが特徴的。

約24000年~22000年前

ヴィレンドルフのヴィーナスが作られる

旧石器時代に「ヴィレンドルフのヴィーナス」と呼ばれる女性裸像がつくられた。像は胸や腹を強調したデザインが特徴的で、『生殖』や『出産』を象徴として崇拝の対象になっていたと考えられている。

前3000年頃

青銅器文化の繁栄

前3000年以降になり、それまでの石器に代わり銅器が使われるようになった。そして前2300年頃からは青銅器が使われるようになり、様々な青銅器文明が栄えた。

前2300年~前1900年頃 ビーカー文化の繁栄

「ビーカー」と呼ばれる特殊な形の土器をもった人々(通称ビーカー民)の文化「ビーカー文化」が栄える。その起源についてはよくわかっていないが、ケルト社会の文化的基盤になったものと考えられている。

前1800年~前1600年頃 ウーニェチツェ文化(中欧)の繁栄

中央ヨーロッパにて、武器や装飾品などの金属工業がさかんなウーニェチツェ文化が栄える。名前はウーニェチツェ文化の遺跡があるチェコのウーニェチツェ地区(プラハ)に由来。ストーンヘンジで有名な先史イギリス社会(後述)と交易を行っていたことがわかっている。

墳墓文化

前1600年~前1200年頃には、ウーニェチツェ文化圏西部にて、「クルガン」と呼ばれる墳丘墓に死者を埋葬する墳墓文化が栄えた。

前1600年~前1200年頃 トシュチニェツ文化(東欧)の繁栄

東ヨーロッパで青銅とフリントを使用する農耕文化トシュチニェツ文化が栄える。湖のほとりに集落を形成するのが特徴。スラブ民族の起源とされるチェルノレス文化との関係性の強さから、スラブ社会の形成に少なくない影響を与えたと考えられてる。

前1300年頃~前500年頃 骨壺墓地文化の繁栄

トシュチニェツ文化の後継文化として、遺体を火葬し、遺灰を骨壺に収める「骨壺墓地文化」が栄える。骨壺とともに青銅製の武器や装飾品がともに埋葬された。

ルサチア文化

骨壺墓地文化圏のうち、ポーランドを中心とした東部一帯で栄えた文化をルサチア文化という。のちに古代ローマ人と覇権を争うイリュリア人がこの文化の担い手だったと考えられている。

ストーンヘンジの建設(イングランド)

イングランド南部にて「ストーンヘンジ」と呼ばれる環状列石(ストーンサークル)がつくられた。太陽崇拝を象徴する祭祀に利用されていたと考えられる。

|

|

|

古代ヨーロッパ

▲古代ヨーロッパ文明を象徴する建築物:左よりクノッソス宮殿/パルテノン神殿/コロッセオ

エーゲ文明の発祥(紀元前3000年頃)から始まり、古代ギリシア都市国家群の盛衰(紀元前8世紀~前2世紀)を経て、古代ローマ滅亡(紀元5世紀)にいたるまでが、「古代ヨーロッパ」という時代区分になります。現在のヨーロッパ文明は古代ギリシア・ローマ文明を揺籃として形成されたので、この時代の歴史・文化を知ることは、ヨーロッパ史を学ぶ上で最も重要な知識的基盤となります。

前20世紀頃

紀元前3000年頃から前2000年頃にかけて、古代ギリシア最古の文明であるエーゲ文明が起こった。エーゲ海海域で栄えたいくつかの文明の総称で、クレタ文明・キクラデス文明・ミケーネ文明・トロイア文明などがある。

キクラデス文明の繁栄

エーゲ海南部のキクラデス諸島にてキクラデス文明が栄える。大理石による女性像が最大の特徴。前2000年頃になると隆盛したクレタ文明と同化した。

クレタ文明の繁栄

前20世紀頃から前14世紀頃まで、エーゲ海のクレタ島でクレタ文明が栄えた。クレタの伝説上の王・ミノスにちなみミノア文明とも。豪華壮麗な宮殿、彩色豊かな陶器、線文字などが特徴で、異民族の侵入で滅ぼされるまで東地中海文明の中心をになった。

▲クレタ文明の象徴的建築物クノッソス宮殿

前15世紀頃

紀元前15世紀のヨーロッパは、複数の文化や文明が発展しつつあった時代です。この時期、南ヨーロッパではエーゲ海を中心にミノア文明が栄え、クレタ島を拠点に高度な海洋貿易を行っていました。ミノア文明は、壮大な宮殿や優れた美術で知られ、クノッソス宮殿はその象徴的な遺跡です。また、ミノア文明に続いて、ギリシャ本土ではミケーネ文明が台頭し、堅固な要塞都市と戦士文化を築きました。

一方、中央および北ヨーロッパでは、青銅器時代が進展し、金属加工技術が広がりました。この時期、農業と牧畜が発展し、定住生活が一般的になる一方で、トレードも活発化しました。また、文化的交流が増加し、技術やアイデアが広範囲に伝播することで、地域間のつながりが強まりました。このように、紀元前15世紀のヨーロッパは、文明の萌芽と地域ごとの文化発展が見られる時代だったのです。

ミケーネ文明の繁栄

前15世紀から前12世紀頃まで、古代ギリシア本土のミケーネを中心にミケーネ文明が栄えた。バルカン半島から南下した古代ギリシア人の一派・アカイア人が文化の担い手となり、クレタ文明の影響を強く受けている。ただしミケーネ文明でつくられた王宮は、クレタ文明のものと異なり周囲が城壁で囲まれており、「外界からの脅威」を意識したつくりになっている。

▲ミケーネ文明の遺跡

前12世紀

紀元前12世紀のヨーロッパは、大きな変動と文明の転換期にあたる時代でした。この時期、エーゲ海を中心としたミケーネ文明が急速に衰退し、ギリシャ本土やクレタ島などで社会的混乱が生じました。ミケーネ文明の崩壊の原因は複雑で、地震、内乱、外部からの侵略(いわゆる「海の民」の襲来)などが組み合わさっていたと考えられています。これにより、ギリシャでは「暗黒時代」と呼ばれる、文字の使用が減少し、都市文化が衰退する時代に突入しました。

一方、中央および北ヨーロッパでは青銅器時代の後期にあたり、金属加工技術がさらに進歩しました。これらの地域では、部族社会が発展し、定住生活が続く一方で、広範囲にわたる交易ネットワークが確立されていました。また、この時期には、次第に鉄器が使用され始め、後の鉄器時代への移行が準備されつつありました。

紀元前12世紀のヨーロッパは、文明の崩壊と再編の過程にあり、新たな時代の幕開けを迎える前触れとなる激動の時代だったのです。

前1200年のカタストロフ

前1200年頃、東地中海一帯で「前1200年のカタストロフ」と呼ばれる大規模な社会変動が起きる。ミケーネ文明をはじめ数々の地中海文明が滅びた。このカタストロフ以後400年間のヨーロッパ史は、文字資料が著しく少なく、実態が不明であることから「暗黒時代」と呼ばれる。

社会変動の原因は、「海の民の襲来」や「気候変動による経済衰退」などの説がありますが、はっきりとしたことはわかっていません。

鉄器の普及

前1200年のカタストロフでヒッタイトが滅亡すると、彼らの専売特許であった鉄器の生産技術が、東地中海各地に広まるようになり、青銅器時代が終わり鉄器時代が始まった。前1200年頃から、北方より製鉄技術を身につけたドーリア人が古代ギリシアに侵入し、定住するようになる。

前11世紀~前8世紀

紀元前11世紀から紀元前8世紀のヨーロッパは、古代文明の衰退と再興、新たな文化の形成が進行した時期です。この期間、エーゲ海地域では、ミケーネ文明の崩壊後、「暗黒時代」と呼ばれる時代が続き、ギリシャ本土では文字の使用が減少し、社会構造が崩壊しました。しかし、この時期を通じて徐々に社会が再編され、紀元前8世紀にはギリシャで都市国家(ポリス)が形成され始め、ホメロスの叙事詩が誕生するなど、ギリシャ文化の再興が見られました。

一方、イタリア半島では、エトルリア人が徐々に勢力を拡大し、独自の文明を築き始めました。彼らは高度な金属加工技術や都市計画を発展させ、後のローマ文明に大きな影響を与えました。

また、北ヨーロッパや中央ヨーロッパでは、青銅器時代から鉄器時代への移行が進み、武器や農具の製造に鉄が使われるようになり、これにより社会と経済が大きく変化しました。特に、ケルト文化がこの時期に現れ、広範囲にわたる影響を持つようになりました。

このように、紀元前11世紀から紀元前8世紀は、ヨーロッパ各地で古い文明が衰退し、新しい文化と社会構造が生まれる転換期であり、後の古典古代への橋渡しとなる重要な時代だったのです。

前1104年 都市国家スパルタの成立

エウリュステネスが、ギリシャ・ペロポネソス半島南部に都市国家スパルタを成立させる。スパルタは「スパルタ教育」の語源となるほど、厳格な軍国教育が行われていたことで知られ、アテナイと肩を並べた古代ギリシアの最有力ポリスの一つでもあった。

前800年頃 都市国家アテナイの成立

バルカン半島南東部に成立した都市国家。立地を活かした海上交易で繁栄し、古代ギリシアの政治・文化・経済の中心となった。前5世紀に世界で初めて民主政を確立。

前753年 都市国家ローマの成立

イタリア半島中部に成立した都市国家。古代ローマが都市規模だったのは初期のみで、成立以後、急速に勢力を拡大していき、前3世紀にはイタリア半島全域を支配する領域国家に成長を遂げた。前2世紀にはギリシアを服属させ、前1世紀には地中海世界全域に勢力を広げる世界帝国に変貌した。

前6世紀

紀元前6世紀のヨーロッパは、多くの文化や国家が発展し、社会的・政治的な変化が活発に起こった時代でした。この時期、ギリシャでは都市国家(ポリス)が成熟し、アテネやスパルタが重要な政治的・文化的中心地として台頭しました。アテネでは、クレイステネスによる民主制の確立が始まり、後に西洋民主主義の基盤となる制度が発展しました。また、この時代はギリシャ哲学の黎明期でもあり、タレスやピタゴラスなどの思想家たちが登場し、自然哲学や数学の基礎を築きました。

一方、イタリア半島では、エトルリア人が高度な都市文化を発展させ、ローマが小さな都市国家として徐々に勢力を拡大していきました。エトルリア人は、ローマに多くの文化的影響を与え、後のローマ文明の形成に寄与しました。ローマはこの時期、王政から共和政へと移行し、政治制度の基盤を固めつつありました。

また、ケルト文化が西ヨーロッパ全域に広がり、特に現在のフランス、スペイン、イギリスにおいて強い影響力を持つようになりました。ケルト人は、独自の言語、宗教、社会構造を持ち、鉄器の使用が広まり、彼らの文化はヨーロッパの他地域にも影響を与えました。

このように、紀元前6世紀は、ギリシャやローマ、ケルトなどの文化が著しく発展し、後のヨーロッパ文明の基礎が築かれた重要な時代だったのです。

前509年 古代ローマ共和政に移行

成立以降、王政による統治が続いていたローマだが、「身分闘争」のすえ王政が打倒され、共和政がスタートした。以後、ローマ社会の実権は執政官(コンスル)率いる元老院が握るようになる。

前1世紀

紀元前1世紀のヨーロッパは、ローマの急速な拡大とそれに伴う劇的な変化の時代でした。この時期、ローマ共和国は地中海全域を支配し、ヨーロッパの広範な地域がその統治下に入りました。ガリア(現在のフランスとベルギー)征服やイベリア半島(現在のスペインとポルトガル)の統制、そしてエジプトのプトレマイオス朝の崩壊により、ローマの勢力圏はヨーロッパから北アフリカ、西アジアまで広がりました。

しかし、ローマ内部では深刻な政治的対立が起こり、共和政が揺らいでいました。特に、ガイウス・ユリウス・カエサルの台頭とその後の暗殺(紀元前44年)、続くオクタウィアヌスとマルクス・アントニウスの対立は、ローマを内戦状態に陥れました。この内戦は、紀元前31年のアクティウムの海戦でオクタウィアヌスが勝利したことで終結し、紀元前27年に彼がアウグストゥスとして初代ローマ皇帝に即位し、帝政が始まります。

ローマの支配はヨーロッパ全体に深い影響を与え、道路網や法制度、都市化が進む一方で、ローマ文化が広範に伝播しました。

紀元前1世紀は、ローマが西洋文明の基盤を築き、帝国としての安定を得るための準備が進んだ重要な時代だったのです。

前27年 古代ローマ帝政に移行

前1世紀になると、政治闘争や内戦により共和政による統治が不安定になった。独裁官ユリウス・カエサルが暗殺されたのち、彼の養子オクタウィアヌスが内戦を勝ち抜き、全権を掌握。政体を帝政に移行したため、ローマ帝国が成立した。

帝政移行後、200年間は内戦も戦争もない平和な時代が続きました。この安定と繁栄の時代はパックス=ロマーナと呼ばれます。

前4年 イエス・キリストの誕生

大工ヨセフとマリアの子として後のキリスト教の創始者イエス・キリストが誕生。

1世紀

1世紀のヨーロッパは、ローマ帝国の支配がピークに達し、地中海全域が「パクス・ロマーナ(ローマの平和)」と呼ばれる安定期を迎えた時代です。アウグストゥスの治世から始まったローマ帝国は、ティベリウス、カリグラ、クラウディウス、ネロといった皇帝たちのもとで拡張と統治を続け、イギリス(ブリタニア)、中東、北アフリカなどの広範囲をその版図に収めました。

この時期、ローマは高度に発達した都市文明を誇り、広大な道路網、公共浴場、下水道、円形闘技場などが築かれ、帝国内のインフラが整備されました。また、ローマ法の整備が進み、法治主義が強化されました。さらに、ローマ文化やラテン語が帝国全域に広がり、ローマは政治的、経済的、文化的にヨーロッパの中心としての地位を確立しました。

一方で、1世紀は初期キリスト教の誕生と拡大の時代でもあります。イエス・キリストの教えは、弟子たちや使徒パウロを通じて地中海沿岸の都市に伝えられ、ローマ帝国内で徐々に信者を増やしていきました。キリスト教徒は当初、迫害を受けながらも信仰を守り、やがて宗教的な運動が帝国内で重要な位置を占めるようになりました。

このように、1世紀のヨーロッパは、ローマ帝国が全盛期を迎え、広範囲な統治と文化的統合を進める一方で、キリスト教の萌芽が見られる時代だったのです。

30年頃 キリスト教の誕生

イエス・キリストは、ローマに対する反逆人の烙印を受け、エルサレムにて十字架刑に処されるが、「3日後に復活し、弟子たちの前に現れた」という伝説から、キリスト教が誕生した。

2世紀

2世紀のヨーロッパは、ローマ帝国のさらなる安定と繁栄を象徴する時代であり、「五賢帝」と呼ばれる5人の優れた皇帝によって統治されました。この時期、ローマ帝国は最も広大な領域を持ち、その版図は現在のイギリスから中東、北アフリカまで及び、地中海全域を支配していました。

五賢帝の治世の中でも、特にトラヤヌス帝(在位:98年~117年)の時代には、ローマ帝国の領土が最大に拡大し、ダキア(現在のルーマニア)を征服し、東方ではメソポタミアまで勢力を広げました。彼の後を継いだハドリアヌス帝(在位:117年~138年)は、帝国の防衛を強化し、イギリス北部に「ハドリアヌスの長城」を築くなど、領土の維持と安定に努めました。

この時代はまた、ローマ文化と経済がピークを迎えた時期でもありました。ローマの都市は繁栄し、道路網や港湾施設が整備され、帝国内の貿易と経済活動が活発化しました。さらに、ギリシャ文化とローマ文化が融合し、「グレコ・ローマン文化」が花開いたことで、建築、芸術、哲学、法律などで多くの重要な遺産が生み出されました。

また、この時期にはキリスト教が引き続き広まりを見せ、ローマ帝国の各地で信者が増加していきましたが、依然として迫害が続いていました。2世紀のローマ帝国は、内外の安定を享受しつつ、次の時代への布石を打つ重要な時代だったのです。

3世紀

3世紀のヨーロッパは、ローマ帝国が深刻な危機に直面し、「軍人皇帝時代」として知られる混乱期を迎えた時代です。この時期、帝国は政治的、経済的、軍事的な多くの問題に悩まされ、帝国全体が不安定化しました。皇帝の即位と退位が繰り返され、軍人が皇帝の地位を争う中で、短期間で次々と皇帝が交代する状況が続きました。

外部からはゲルマン人やサーサーン朝ペルシアの侵攻が激化し、帝国の防衛は常に脅かされていました。内戦や異民族の侵入によって帝国の領土は縮小し、経済的にはインフレーションや貨幣の価値の低下が進行し、都市や農村は荒廃しました。これにより、帝国内では社会的混乱が広がり、信頼できる統治者の不在が深刻な問題となりました。

このような混乱の中で、3世紀後半にはディオクレティアヌスが皇帝として即位し(在位:284年~305年)、帝国の再建に取り組みました。彼は四分統治制(テトラルキア)を導入し、帝国を東西に分けて統治することで、帝国の統制を強化しようと試みました。また、軍隊の再編や行政改革、税制の見直しを行い、帝国の安定化を図りましたが、彼の改革は完全な成功を収めることはできませんでした。

3世紀は、ローマ帝国が深刻な内部と外部の危機に直面し、存続の岐路に立たされる時代であり、その後の帝国の命運を左右する重要な転換点となったのです。

4世紀

4世紀のヨーロッパは、ローマ帝国が再編され、キリスト教が公認されることで、西洋文明の根幹が大きく変わった時代です。この時期、ローマ帝国はディオクレティアヌスの改革から始まり、その後のコンスタンティヌス大帝の治世で大きな変革を迎えました。

まず、コンスタンティヌス大帝(在位:306年~337年)は、ローマ帝国の再統一を果たし、313年のミラノ勅令によってキリスト教を公認しました。これにより、キリスト教は迫害から解放され、帝国全域で広まり、教会の影響力が急速に強化されました。また、コンスタンティヌスは新しい首都としてビザンティウム(後のコンスタンティノープル)を選び、これが後に東ローマ帝国(ビザンティン帝国)の中心となるのです。

4世紀後半には、ゲルマン民族の大移動が始まり、ローマ帝国の国境が脅かされました。特に、ゴート族が376年にドナウ川を越えて帝国内に侵入し、378年のアドリアノープルの戦いではローマ軍が大敗を喫しました。この戦いは、ローマ帝国の防衛力が限界に達していることを示すものであり、帝国の分裂と崩壊への道が始まる契機となりました。

4世紀の終わりには、ローマ帝国は東西に分裂し、395年にテオドシウス1世の死後、東ローマ帝国と西ローマ帝国が正式に分裂しました。これにより、ヨーロッパの政治的地図は大きく変わり、西洋世界は新たな時代に突入していくのです。

4世紀は、ローマ帝国が内部改革と外部からの圧力に対応しながら、キリスト教の公認と広がりが決定的に進んだ時代だったのです。

301年 サンマリノ共和国の成立

南ヨーロッパのイタリア半島東部・エミリア=ロマーニャ州とマルケ州に囲まれた領域に位置する共和制国家および内陸国サンマリノ(正式名称:サンマリノ共和国)が成立。4世紀初頭、キリスト教弾圧を逃れ、ティターノ山にこもった石工マリヌス (聖マリーノ)らにより建国された。

南ヨーロッパのイタリア半島東部・エミリア=ロマーニャ州とマルケ州に囲まれた領域に位置する共和制国家および内陸国サンマリノ(正式名称:サンマリノ共和国)が成立。4世紀初頭、キリスト教弾圧を逃れ、ティターノ山にこもった石工マリヌス (聖マリーノ)らにより建国された。

376年 ゲルマン民族の大移動

アジア方面から西進してきた騎馬遊牧民フン人の圧力をうけ、ゲルマニアのゲルマン人が移住を開始(ゲルマン民族の大移動)。ローマ帝国領に侵入を繰り返すようになる。

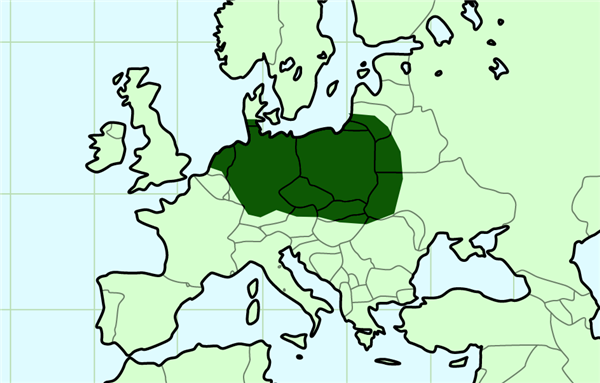

▲ゲルマニアの場所

▲ローマ略奪(410年):民族移動の末にローマ帝国領内に大挙したゲルマン民族が、ローマ市内に攻め込んだ事件。

392年 キリスト教がローマ帝国の国教に

テオドシウス帝が、アタナシウス派キリスト教をローマ帝国唯一の国教とする。伝統的な多神教やミトラ教など、キリスト教以外の宗教の信仰を禁止した。

395年 ローマ帝国が東西に分裂

テオドシウス帝の死去にともない、ローマ帝国領が二人の息子に分け与えられ、西方領土の西ローマ帝国、東方領土の東ローマ帝国(ビザンティン帝国)が成立する。

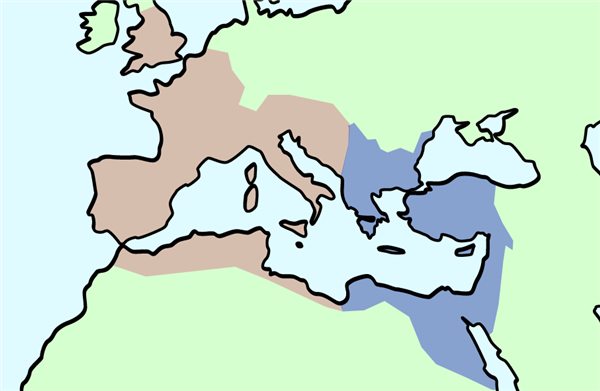

▲成立直後の東西ローマ帝国の版図(ピンク領域が西ローマ帝国、青領域が東ローマ帝国)

分割と分裂

広大化したローマ帝国領の分割統治じたいは、ディオクレティアヌス帝(在位:284~305年)の四分統治(テトラルキア)移以降はむしろ普通に行われていたことで、395年にはじめて「分裂」したわけではありません。しかし現実にはこの時をもって、東西のローマは別々の道(とくに宗教面)を歩みだすので、一般にこの呼び方が使われるのです。

5世紀

5世紀のヨーロッパは、ローマ帝国の崩壊とそれに続く混乱が広がった劇的な時代でした。この時期、特に西ローマ帝国が急速に衰退し、最終的に滅亡する過程が進行しました。

西ローマ帝国は、内部分裂と外部からの圧力に苦しみ、ゲルマン諸部族やフン族の侵入が相次ぎました。特に、410年に西ゴート族のアラリック1世がローマ市を略奪した出来事は、ローマの衰退を象徴する出来事として広く知られています。その後、455年にはヴァンダル族が再びローマを略奪し、帝国の権威はさらに低下しました。

476年、ゲルマン人の傭兵隊長オドアケルが西ローマ皇帝ロムルス・アウグストゥルスを退位させ、西ローマ帝国は正式に滅亡しました。これにより、西ヨーロッパは複数のゲルマン王国に分裂し、中央集権的な権力が失われ、封建制度の基盤が形成されていきました。一方、東ローマ帝国(ビザンティン帝国)は、首都コンスタンティノープルを中心に、ローマ帝国の遺産を受け継ぎつつ、繁栄を維持しました。

5世紀は、西ローマ帝国の崩壊が決定的となり、ヨーロッパ全体が新たな秩序を模索する時代であり、中世への転換点を迎えた重要な時期だったのです。

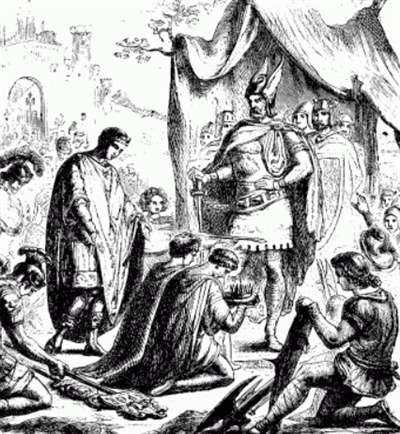

476年 西ローマ帝国の崩壊

ローマ帝国領の分割により誕生した西ローマ帝国だが、皇帝の乱立や、ゲルマン民族の侵入によって衰退に歯止めがかからず、476年ゲルマン人の傭兵隊長オドアケルによって滅ぼされた。

▲オドアケルに帝冠を渡し退位させられる、古代ローマ最後の皇帝ロムルス・アウグストゥス

|

|

|

中世ヨーロッパ

西ローマ帝国の崩壊とともに、時代は「古代」から「中世」に移る。西ヨーロッパでは西ローマ帝国が崩壊したことで貨幣経済が機能を停止し、封建制のもと、農業中心の自給自足的経済が支配的になっていった。東ヨーロッパはというと、東ローマ帝国が健在だったため貨幣経済が機能し続け、オリエント世界との交流により、コンスタンティノープルを中心にしばらく繁栄を続けた。しかしそんな東西世界の秩序は、十字軍による東方遠征をきっかけに大きな変容を迫られることとなる。

5世紀

486年 フランク王国の成立

ゲルマン民族一派・フランク族のクローヴィス1世が北部ガリアを支配し、メロヴィング朝フランク王国を創始する。その後、他のゲルマン諸王国を征服していくことで勢力を拡大し、西ヨーロッパ全域に勢力の基盤を固めた。(画像は初代フランク王クローヴィス)

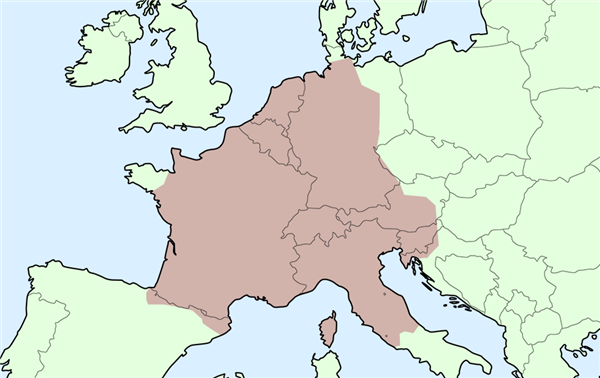

▲フランク王国の最大版図(804年頃)

6世紀

6世紀のヨーロッパは、大きな変革と再編の時代であり、特にビザンティン帝国(東ローマ帝国)がその力を発揮し、西ヨーロッパではゲルマン諸王国が新たな秩序を形成し始めた時期です。

ビザンティン帝国では、ユスティニアヌス1世(在位:527年~565年)が帝国の最盛期を築きました。ユスティニアヌスはかつてのローマ帝国領を再征服するために西方遠征を行い、北アフリカ、イタリア、そして一部のスペインを再び帝国の支配下に置きました。また、彼は法典の編纂(『ユスティニアヌス法典』)を行い、後のヨーロッパの法制度に深い影響を与えました。彼の治世には、ハギア・ソフィア大聖堂が建設されるなど、文化と宗教の発展も進みました。

一方、西ヨーロッパでは、ゲルマン諸王国が各地で台頭しました。特に、フランク王国はクローヴィス1世の下で統一され、ガリア全域を支配する強力な王国となりました。クローヴィスはキリスト教に改宗し、フランク王国とカトリック教会との結びつきを強めました。この結びつきが、後の中世ヨーロッパにおけるキリスト教世界の形成に重要な役割を果たすこととなります。

6世紀は、ビザンティン帝国の繁栄と西ヨーロッパにおける新たな政治秩序の形成が進行し、ヨーロッパ全体が古代から中世への移行を加速させた重要な時期だったのです。

7世紀

7世紀のヨーロッパは、ビザンティン帝国の存続とイスラム教の急速な拡大が、ヨーロッパ全体に大きな影響を与えた時代でした。この時期、ヨーロッパは東西で異なる変革を経験し、新たな勢力が次々と登場しました。

ビザンティン帝国は、6世紀のユスティニアヌス大帝の死後も存続し続けましたが、7世紀に入るとペルシャとの戦争や、イスラム教徒(アラブ人)の侵攻によって深刻な脅威に直面しました。特に、イスラム教徒はムハンマドの死後、急速に勢力を拡大し、ビザンティン帝国の領土であるシリア、エジプト、そして北アフリカを次々と征服しました。これにより、ビザンティン帝国は領土の大部分を失い、東地中海における支配力が大きく削がれました。それでも、首都コンスタンティノープルは、イスラム勢力による攻撃を撃退し、存続を維持しました。

一方、西ヨーロッパでは、フランク王国が安定した支配を確立しつつありました。メロヴィング朝の下でフランク王国は拡大を続け、ガリア全域を支配しました。また、7世紀にはイギリスの七王国(アングロ・サクソン王国)も次第に形を整え、キリスト教が再び広がりを見せるようになりました。この時期、アングロ・サクソン王国では、聖書のラテン語からの翻訳が進み、キリスト教文化の浸透が進んでいきました。

このように、7世紀はヨーロッパが新たな宗教的・政治的勢力の影響を受け、大きな変革を遂げた時代であり、特にイスラム教の拡大とビザンティン帝国の防衛が重要な歴史的転換点となったのです。

8世紀

8世紀のヨーロッパは、大きな政治的・宗教的変革が進行した時代であり、新たな勢力が台頭し、地域間での影響力が大きく変わる転換期でした。

西ヨーロッパでは、フランク王国が急速に力をつけ、特にカール・マルテルの孫であるカール大帝(シャルルマーニュ)がこの時期を象徴する人物となりました。カール・マルテルは732年のトゥール・ポワティエ間の戦いで、イスラム勢力を撃退し、「キリスト教世界の守護者」としての役割を果たしました。8世紀後半に即位したカール大帝は、西ヨーロッパの広範な地域を征服し、800年には教皇レオ3世からローマ皇帝の戴冠を受け、西ヨーロッパでのカロリング朝の権威を確立。彼の治世下で、カロリング・ルネサンスと呼ばれる文化的復興が起こり、教育や学問、法の整備が推進されました。

一方、イベリア半島では、イスラム教徒の支配が続いており、ウマイヤ朝がアル=アンダルスとして統治していました。コルドバはこの地域の中心地として繁栄し、文化や科学の発展が著しく、イスラム世界の一大拠点となりました。また、北部のアストゥリアス王国は、レコンキスタ(再征服運動)の端緒を切り開き、キリスト教徒が再び勢力を拡大し始めました。

東ヨーロッパでは、ビザンティン帝国が引き続き存在感を示していましたが、7世紀のイスラム教徒による侵攻の影響で領土が縮小し、帝国の力は相対的に弱体化していました。それでも、ビザンティン文化は依然として東ヨーロッパやバルカン半島で強い影響を持ち続けました。

8世紀のヨーロッパは、フランク王国の隆盛とイスラム勢力の支配がヨーロッパの運命を大きく左右した時代であり、これらの勢力が中世ヨーロッパの政治地図を形成していく重要な時期だったのです。

711年 イスラム勢力のヨーロッパ侵略

イスラム勢力が北アフリカからイベリア半島に侵入、ヨーロッパのキリスト教世界の脅威となる。732年にはピレネー山脈を越えて、フランク王国の征服を試みるも、メロヴィング朝宮宰カール・マルテルに阻まれた(トゥール・ポワティエ間の戦い)。

レコンキスタの開始

イスラム勢力がイベリア半島を征服したと同時に、キリスト教勢力によるレコンキスタ(国土回復運動)も開始される。

754年 教皇領の成立

フランク王ピピンがラヴェンナ総督府をローマ教皇に寄進し、ローマ教皇が主権者として君臨する「教皇領」が成立。教皇領は聖ペテロの遺産とされ、現在のバチカン市国の起源となった。

9世紀

9世紀のヨーロッパは、フランク王国の分裂とヴァイキングの侵入、さらには東ヨーロッパでの新たな国家形成が進んだ時代でした。この時期、カール大帝(シャルルマーニュ)の死後、フランク王国はその広大な領土をめぐり、内部分裂が深刻化しました。

843年のヴェルダン条約により、フランク王国はカール大帝の孫たちによって、西フランク王国(後のフランス)、東フランク王国(後の神聖ローマ帝国)、中部フランク王国(後に分裂)の3つに分割。これにより、統一されたカロリング帝国は消滅し、西ヨーロッパは複数の独立した王国に分かれることとなり、中央集権の崩壊が進みました。

同時に、北方からはヴァイキングの侵入が激化し、彼らはヨーロッパ各地で略奪を繰り返しました。ヴァイキングはスカンディナヴィア半島から船で進出し、イングランド、フランス、アイルランド、さらには東ヨーロッパにまで影響を及ぼしました。特に、イングランドではヴァイキングが占領した地域(デーンロウ)が形成され、後のイングランド統一に大きな影響を与えました。また、彼らは航海技術と貿易に優れ、ノルマンディー公国やキエフ公国など、後の重要な国家形成にも関わりました。

一方、東ヨーロッパでは、キエフ・ルーシが9世紀末に成立し、スラヴ人とヴァイキングの影響を受けた国家として成長を始めました。また、ビザンティン帝国は依然としてバルカン半島で勢力を保っていましたが、アラブ人やブルガリア人の圧力にさらされていました。

9世紀は、ヨーロッパが政治的分裂と外部からの侵入に直面しつつ、新たな国家と文化が形成される過程が進んだ時代であり、後の中世ヨーロッパの基盤を築いた重要な時期だったのです。

843年 ヴェルダン条約の締結

カール大帝の子・フランク王ルートヴィヒ1世が死去。それにともないフランク王国領を三分割し、ルートヴィヒの息子たちが相続することを定めるヴェルダン条約が締結される。この条約により西フランク王国・中部フランク王国・東フランク王国が成立した。

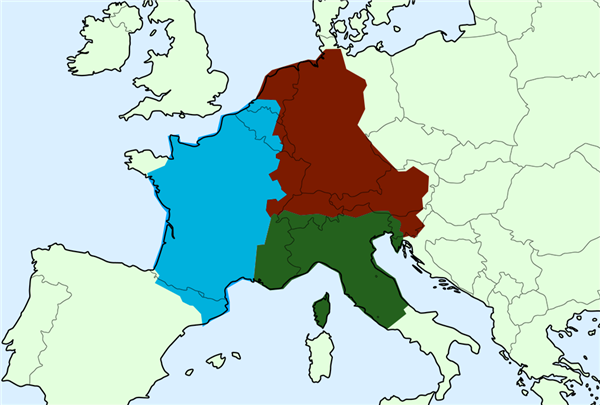

▲ヴェルダン条約により画定した国境。青色領域が西フランク王国、緑色領域が中フランク王国、赤色領域が東フランク王国

870年 メルセン条約の締結

西フランクと東フランクの間で、ヴェルダン条約で三分された領土を、改めて画定するメルセン条約が結ばれる。この条約によって、西フランクは現在のフランス、東フランクは現在のドイツ、イタリア王国は現在のイタリアの原型となった。

▲メルセン条約により画定した国境。青色領域が西フランク王国、緑色領域がイタリア王国、赤色領域が東フランク王国

10世紀

10世紀のヨーロッパは、政治的分裂と文化的変化の時代でした。フランク王国の分割後、西フランクはフランスへ、東フランクは神聖ローマ帝国へと発展。北方からはヴァイキングが侵攻し、新たな領土を確立しました。この時代には、キリスト教の布教活動も進み、スカンディナヴィアや東欧に影響を与えました。また、農業技術の改善により人口が増加し、経済的基盤が強化されたことで、後の中世ヨーロッパの発展の基礎が築かれたのです。

927年 イングランド王国の成立

アングロ・サクソン七王国の一つウェセックス王国が全イングランドの統一を果たし、イングランド王国が成立。

962年 神聖ローマ帝国の成立

ドイツ王オットー1世が、「ローマ帝国の正式な継承者」として教皇に承認され、神聖ローマ帝国が成立。現ドイツおよびオーストリアなどドイツ系国家の前身となった。

987年 フランス王国の成立

西フランク王国のユーグ・カペーが西フランク王として即位し、カペー朝が創始。このカペー朝成立以降の西フランク王国を「フランス王国」と呼び、現在のフランス共和国の前身とする考え方が一般的。

11世紀

11世紀のヨーロッパは、政治的な再編成と文化的な復興の時代です。特に注目されるのは、神聖ローマ帝国の力強い統治と、ノルマン人によるイングランド征服(1066年のノルマン・コンクエスト)です。この時代は、農業革命の始まりとも重なり、農業技術の進展により食糧生産が増加し、人口が増加しました。また、クリュニー改革による教会の精神的・組織的刷新が進み、キリスト教世界の統一と純化を目指しました。さらに、この世紀の終わりには、第一回十字軍が始まり、ヨーロッパとイスラム世界との間の長期的な交流と衝突の時代が幕を開けます。

1096年 第一回十字軍の結成

ローマ教皇ウルバヌス2世が呼びかけで第一回十字軍が結成。イスラム勢力からの聖地エルサレム奪還を目的とした。フランス人を中心として40万の軍隊が参加し、1099年には奪還に成功。エルサレム王国を立ち上げた(まもなくイスラム勢力の反撃にあい1291年には滅亡)。

十字軍による遠征は第一回十字軍以後も何回も続きましたが、当初の目的が達成できたのは、第一回十字軍が最初で最後です。ほとんどは失敗に終わりました。ただ西欧諸国が共通の目的に取り組むことで「ヨーロッパ人」という一体感が生まれるきっかけとなり、ヨーロッパ史の重要な転機となったことは確かです。

▲第一回十字軍においてエルサレムを襲撃する様子(中世の写本より)

12世紀

12世紀のヨーロッパは、政治的統合と文化的発展が著しく進んだ時代です。この期間には、中央集権化が進み、多くの地域で国家の基盤が固まりました。イングランドではヘンリー二世が法の支配を強化し、神聖ローマ帝国ではフリードリヒ一世(バルバロッサ)が帝国の権威を高めました。文化面では、シャルトルやパリなどで学校が設立され、スコラ学が花開いたことで、知識の集積と普及が拡大。ロマネスク様式からゴシック様式への建築スタイルの変化が見られ、ノートルダム大聖堂などの建設が始まりました。そして世紀末には、第三回十字軍が起こり、ヨーロッパとイスラム世界の間の交流がさらに深まりまったことが重要です。

13世紀

13世紀のヨーロッパは、中世の成熟期であり、多くの重要な変化と出来事が進行していました。この時期、教会の影響力が絶頂に達し、ローマ教皇が強大な権力を握っていました。特に、インノケンティウス3世は教会の政治的・宗教的な支配を強化し、第4回十字軍(1202-1204年)を発動しましたが、これによりコンスタンティノープルが占領され、東ローマ帝国が一時的に崩壊しました。

同時に、西ヨーロッパでは王権の強化が進行し、フランスではフィリップ2世が権力を拡大、イギリスではマグナ・カルタ(1215年)がジョン王に強制され、封建貴族の権利が確認されました。また、この世紀には都市が繁栄し、商業が活発化し、大学が設立され、学問が発展しました。特にイタリアの都市国家やハンザ同盟の商業活動が活発で、ヨーロッパ全体の経済成長を促進しました。

14世紀

14世紀のヨーロッパは、社会全体が大きな変動に直面した時期でした。最も衝撃的だったのは、1347年から1351年にかけて広がった黒死病の大流行であり、この疫病によってヨーロッパ人口の約3分の1が命を落としました。これにともない、農奴制が徐々に崩壊し、労働力の不足から賃金労働が増加するなど、社会経済構造に深刻な変化が生じたのです。

また、この世紀にはフランスとイングランドの間で百年戦争が勃発し、1337年から1453年まで続くことになります。この長期間にわたる戦争は、両国の王権を強化するとともに、国家意識の形成を促進。とりわけ、戦争の中で登場したジャンヌ・ダルクの存在はフランスの民族意識を高める要因となりました。

なおかつ、教会の権威も揺らぎました。教皇庁が1309年から1377年までアヴィニョンに移された「アヴィニョン捕囚」は、ローマ教皇の影響力を弱体化させ、その後の大シスマ(1378年から1417年)によって、教会内部での権威の分裂が一層深まりました。こうした混乱は、教会の信頼性を低下させる一因となり、宗教的にも社会的にも不安定な時代を迎えることになったのです。

1337年 百年戦争勃発

フランスの王位継承権や領土問題をめぐる対立から、フランスとイングランドの武力衝突が勃発。戦いは休戦をはさみながら断続的に100年以上続いたため、「百年戦争」と呼ばれる。はじめはイングランド優勢だったが、ジャンヌダルク(画像左の人物)の活躍などでフランスの巻き返しがはじまり、1453年にはイングランド全軍がフランスから撤退を余儀なくされたことで終結した。

もともとフランス王室に起源をもつイングランド王国ですが、百年戦争を機にフランスとの断絶が深まり、独自の道を歩むようになりました。イギリスがほかのヨーロッパ諸国と政治的・文化的に距離があるのは、こういった歴史的背景が関係しています。

1378年 教会大分裂(大シスマ)

ローマとアヴィニョンに教皇が並立し、カトリック教会が分裂状態に陥る「教会大分裂」が発生。ローマの教皇を支持する国(イングランド、ドイツなど)、アヴィニョンの教皇を支持する国(フランス、スコットランド、オーストリアなど)で、ヨーロッパが割れ、政治的混乱を生んだ。1417年のコンスタンツ公会議で分裂状態は解消されたが、教皇の権威をいちじるしく低下させる結果となった。

▲ウルバヌス6世(画像左)とクレメンス7世(画像右)の並立から教会大分裂が開始された。

1328年 モスクワ大公国の成立

イワン1世がモスクワを中心にロシアの統一を成し遂げ、モスクワ大公国が成立。ロシアの前身となった。

|

|

|

近世ヨーロッパ

近世ヨーロッパ(近世)は、おおむね16世紀から18世紀末までの時期を指し、前後の時代区分として中世(5世紀末から15世紀)と近代(19世紀以降)が挙げられます。この時期は、ヨーロッパにおける大きな変革と発展の時代であり、政治、経済、文化、宗教など、多くの面で重要な変化が起こりました。ルネサンス、大航海時代、宗教改革、啓蒙思想、産業革命、そしてフランス革命といった重要な出来事によって特徴づけられ、現代世界の基盤を形成しました。

15世紀

15世紀のヨーロッパは、重要な変革と進展の時期でした。百年戦争が1453年に終結し、これによりフランスとイングランドはそれぞれの国家としてのアイデンティティを強化しました。

百年戦争の終結と同時期、東ローマ帝国が同年にオスマン帝国によって滅ぼされたことで、ビザンツ帝国の文化が西方に流入。ルネサンスの進展を促しました。ルネサンスはイタリアから広がり、芸術や科学の発展をもたらしました。特にフィレンツェは文化的中心地として栄え、レオナルド・ダ・ヴィンチやミケランジェロなどの偉大な芸術家が登場しました。

1492年にはクリストファー・コロンブスがアメリカ大陸に到達し、大航海時代が始まりました。これにより、ヨーロッパの国家は新たな植民地を求めて世界各地へと進出し、世界の地理的認識が大きく変わることになったのです。

宗教面でも変化が進行。特に、教会の腐敗に対する批判が強まり、後の宗教改革の伏線となる動きが現れ始めたことが重要です。

15世紀は、こうした多岐にわたる進展が一体となって、近代ヨーロッパの基盤を形成する重要な時代だったのです。

1453年 東ローマ帝国の崩壊

4世紀にローマ帝国の東方領土として成立し、5世紀の西ローマ帝国崩壊後も繁栄を続けた東ローマ帝国だったが、11世紀以降は衰退が始まり領土が縮小していく。そして1453年、オスマン帝国に最後の砦コンスタンティノポリスを攻め落とされ、これをもって紀元前753年に建国された古代ローマの命脈は完全に絶たれた。

▲オスマン帝国軍に包囲されるコンスタンティノープル

1479年 スペイン王国の成立

1479年1月、カスティーリャのイサベルとアラゴンのフェルナンドが結婚し、両国が統一したことによりスペイン王国が成立。

1492年1月 レコンキスタの完了

8世紀のイスラムによるヨーロッパ侵攻を機にはじまったレコンキスタ(再征服運動、国土回復運動)が、1492年1月のグラナダ陥落により完了。イスラム勢力はヨーロッパから一掃された。

▲ポルトガルによるレコンキスタの一つ「オーリッケの戦い」

1492年10月 コロンブスによる新世界の発見

レコンキスタによりイベリア半島を奪回し、大西洋航路が開かれたことで大航海時代が開始される。8月3日にスペイン王室と契約を結んだクリストファー・コロンブス(左図人物)がヨーロッパからの大西洋横断を開始し、10月12日にはアメリカ大陸到達に成功した。

1498年 バスコ・ダ・ガマによる東インド航路の発見

1497年7月、ポルトガル王の命でバスコ・ダ・ガマがリスボンを出航し、喜望峰回りの東インド航路を発見した。これによりヨーロッパ人は海路で直接、アジアから香辛料を仕入れることが出来るようになった。

▲リスボンを出航するバスコ・ダ・ガマ

16世紀

16世紀のヨーロッパは、宗教、政治、文化の大変革が進んだ時代です。まず、最も重要な出来事の一つは宗教改革であり、1517年にマルティン・ルターが「95か条の論題」を発表したことから始まりました。この運動はカトリック教会の権威を大きく揺るがし、プロテスタント諸派の誕生に繋がります。これに対し、カトリック教会は対抗宗教改革を進め、トリエント公会議(1545年~1563年)を通じて教義の再確認と教会の刷新を図りました。

また、政治的には、イベリア半島のスペインとポルトガルが世界的な海洋帝国を築いた時期でもあります。特にスペインは、1492年のコロンブスの航海に続き、16世紀中に中南米の広大な領土を征服し、莫大な富をもたらしました。これにより、スペイン帝国は一時的にヨーロッパ最強の勢力となり、カルロス1世(神聖ローマ皇帝カール5世)のもとで広大な領土を支配しました。

さらに、ルネサンス文化がイタリアからヨーロッパ全域に広がり、芸術、文学、科学が大きく発展した時期でもあります。とりわけ、16世紀にはルネサンスの思想が定着し、エラスムスやトマス・モアといった人文主義者が活躍しました。これにより、ヨーロッパの知的基盤が大きく変わり、後の啓蒙思想や科学革命への道を開くことになったのです。

1517年 ルターの「九十五ヵ条の提題」/宗教改革の開始

マルティン・ルターが、ローマ教会による免罪符販売に対する抗議として「九十五ヵ条の提題」と呼ばれる意見表明を掲げ、「宗教改革」に火をつける。宗教改革により様々なキリスト教の派閥(プロテスタント)が生まれた。

▲城教会の門扉に「九十五ヵ条の提題」を貼りだすルター

17世紀

17世紀は「17世紀の危機」と呼ばれるほど、気候変動・疫病・飢饉、戦争・革命が相次いだことによる政治・社会的混乱が続いた時代です。その一方で「科学革命」と呼ばれる科学技術の飛躍的発展もみられ、18世紀の技術革新「産業革命」を準備したり、17世紀末から広まった啓蒙思想が、後の数々の市民革命の原動力となったりと、ヨーロッパ史に重大な転換をもたらすきっかけとなった時代でもあることは覚えておきましょう。

1618年 三十年戦争の勃発

宗教改革以来の新旧両教徒の対立から三十年戦争が勃発。「最後で最大の宗教戦争」と呼ばれるが、戦争終盤では徐々に政治対立が主体となり、宗教戦争の性格をほとんど失っていた。主要な強国がほとんど参戦する、ヨーロッパ全土を巻き込む大戦となり、主戦場となったドイツは特に大きな打撃を被り、近代化が遅れる原因となった。

▲チェコプラハ近郊の白山にて行われた三十年戦争の「白山の戦い」(1620年)

1648年 三十年戦争の終結/ウェストファリア条約の締結

講和条約ウェストファリア条約で三十年戦争が終結。ドイツ領邦も1国と数え、計66か国が参加するヨーロッパ史上最大の国際会議にて、近代で最初の国際条約が結ばれた。この条約でフランス、スウェーデンは領土を拡大し躍進した一方、神聖ローマ帝国は多くの領土を失った上、諸邦の独立が決定したため、事実上の解体を余儀なくされた。

▲「近代国際法の出発点」といわれるウェストファリア条約の締結場面

1651年 英蘭戦争の勃発

オランダとイングランドの交易利権をめぐる対立から英蘭戦争が勃発。この年の第一次英蘭戦争を開幕戦として、第二次(1665~67年)、第三次(1672~74)、第四次(1780~84年)と18世紀まで続けられた。この戦争の結果、オランダは海上交易の覇権を失い、一時代を築いた「オランダ海上帝国」は崩壊した。

▲第一次英蘭戦争のスヘフェニンゲンの海戦

|

|

|

近代ヨーロッパ

近代ヨーロッパは、19世紀初頭から20世紀半ばまでを指し、産業革命やフランス革命後に形成された時代です。この時期の特徴は、産業化の進展、資本主義の確立、国民国家の台頭、そして帝国主義と植民地拡大です。また、科学技術の進歩や市民権の拡大、民主主義の普及も重要です。

近代の始まりは、フランス革命(1789年)や産業革命(18世紀後半)が契機で、終わりは第二次世界大戦(1945年)により、国際秩序が再構築された時点とされます。

18世紀

18世紀のヨーロッパは、啓蒙思想の台頭と政治的・社会的変革が進んだ時期です。まず、啓蒙主義は理性や科学を重視し、ヴォルテールやモンテスキュー、ルソーといった思想家たちが人間の自由、平等、そして政府のあり方について論じました。これらの思想は、絶対王政への批判を強めるとともに、民主主義や人権の概念を広め、フランス革命(1789年)の思想的基盤を築いたのです。

また、この時期は絶対主義国家がヨーロッパ全土で強化された時代でもあります。特にフランスではルイ14世(1638年~1715年)による強力な王権が確立されましたが、18世紀後半にはその反動で財政危機が深刻化し、王権の権威が揺らぎました。イギリスでは、1688年の名誉革命を経て立憲君主制が確立され、議会の権力が強化されました。

さらに、産業革命が始まったのもこの世紀です。特にイギリスでは18世紀後半から工業化が進み、製造業や交通手段が飛躍的に発展しました。これにともない、都市化や労働者階級の形成が進行し、社会構造が劇的に変化しました。

また、植民地争奪戦が激化する中での七年戦争(1756年~1763年)ではヨーロッパ諸国が世界中で覇権を争いました。とりわけ、イギリスはこの戦争でフランスを打ち破り、インドや北アメリカでの支配権を強化。これらの動きが、ヨーロッパの国際関係や植民地支配のあり方に大きな影響を与えたのです。

18世紀は、啓蒙思想、絶対主義の変遷、産業革命、そして植民地争奪といった要素が複雑に絡み合い、近代世界の基盤を形成する重要な時代でした。

1719年 リヒテンシュタイン公国の成立

中央ヨーロッパのスイスとオーストリアに囲まれた領域に位置する立憲君主制国家リヒテンシュタイン(正式名称:リヒテンシュタイン公国)が成立。1719年、神聖ローマ皇帝が二つの公領(シェレンベルクとファドゥーツ)を統合してリヒテンシュタイン家に与えたことにより。

1775年 アメリカ独立戦争の勃発

イギリスに植民地支配されていたアメリカでアメリカ独立戦争が勃発。「アメリカ独立革命」とも。七年戦争後、財政難に陥ったイギリス、植民地に対し次々と課税を強化(茶法、砂糖法、印紙法など)。このような搾取政策に反発した13植民地により戦争が始められた。1783年にアメリカが独立を勝ち取り、1783年パリ条約で独立が正式に承認された。

▲アメリカ独立戦争の開幕戦「レキシントンの戦い」

1781年 ワットの蒸気機関の発明

イギリス・スコットランド出身のジェームズ・ワットが、新方式の蒸気機関を発明する。この発明により工場の立地や自然動力(人力、馬力、水力など)の限界がはずれ、機械制大工業が成立した。産業革命の始まりである。

▲蒸気機関を搭載した蒸気機関車は、工場生産の原材料・製品の輸送効率を大幅に上げ、産業革命の中核をなした。

1789年 フランス革命の勃発

フランスにて、ブルボン王朝の失政に対する貴族の反発からフランス革命が勃発。バスティーユ牢獄襲撃に始まり、フランス各地で様々な革命運動が巻き起こった。1791年には王政を打倒し、史上初の共和政体を成立させるにいたったが、93年に始まるロベスピエールの恐怖政治、94年のテルミドールの反動などで失速し、1799年ナポレオンのクーデターにより革命は終わった。フランスのみならず、ヨーロッパ近代史への転換点とみなされる。

▲フランス革命の号砲となった「バスティーユ襲撃」

19世紀

19世紀のヨーロッパは、革命と産業化、帝国主義の時代として特徴づけられます。まず、フランス革命(1789年)がもたらした自由、平等、民主主義の理念が広がり、19世紀初頭にはナポレオン戦争(1803年~1815年)がヨーロッパ全土を席巻しました。ナポレオンの敗北後、ウィーン会議(1814年~1815年)でヨーロッパの国際秩序が再編され、保守的な体制が一時的に復活しましたが、革命の精神はその後も各地で反乱や革命を引き起こしました。

また、産業革命が18世紀末にイギリスで始まり、19世紀を通じてヨーロッパ全体に広がりました。これにより、製造業や交通機関が飛躍的に発展し、都市化が進行、労働者階級が形成されました。工業化は経済成長を促進したものの、都市部での貧困や労働条件の悪化ももたらし、社会問題が顕在化しました。

さらに、この時期は帝国主義が加速し、ヨーロッパ諸国はアフリカやアジアを中心に植民地を拡大しました。特にベルリン会議(1884年~1885年)では、アフリカ分割が協議され、ヨーロッパ列強が競って植民地支配を強化しました。この植民地競争は、後の国際的な緊張を高める要因ともなりました。

また、19世紀後半には民族主義の高まりが見られ、イタリアやドイツでは統一運動が成功し、近代国家が形成されました。一方、ロシアやオーストリア=ハンガリー帝国など多民族国家では、民族間の対立が激化し、内部的な不安定要因となりました。

19世紀は、政治的な革命、急速な工業化、そして帝国主義と民族主義の台頭が重なり合い、近代ヨーロッパの形を決定づける重要な時代だったのです。

1801年 グレートブリテンおよびアイルランド連合王国の成立

グレートブリテン王国とアイルランド王国が合同し、グレートブリテンおよびアイルランド連合王国(通称:イギリス)が成立した。(1922年に南アイルランドが独立し、「グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国」に改称)

1803年 ナポレオン戦争の勃発

ヨーロッパ征服を目論むナポレオンと、イギリスを中心とする対仏大同盟による武力衝突ナポレオン戦争が勃発する。一時ナポレオン軍がヨーロッパを席巻し、各地に傀儡国家が建設されるも、最終的にはワーテルローの戦いでナポレオンが敗れ終結した。

▲ナポレオン戦争最大の海戦「トラファルガーの海戦」

旧体制の崩壊・近代市民社会の成立

ナポレオンの野望は結局阻止されたが、ナポレオンによる支配は各国のナショナリズムを喚起し、ナポレオン法典の広まりとともに、旧体制の崩壊と近代市民社会の成立に繋がった。

1806年 神聖ローマ帝国の崩壊

ナポレオン戦争の最中、ナポレオンによりライン同盟が結成される。神聖ローマ帝国からライン同盟に参加した16領邦が脱退し、さらにフランツ2世(左図人物)が帝位を放棄したことで神聖ローマ帝国が崩壊※した。

※ただしこの時点の「神聖ローマ帝国」とは、ほとんどまとまりをもたない名目だけの存在でした。ライン同盟以前に結ばれた三十年戦争の講和条約・ウェストファリア条約(1648年)で、帝国領は300以上の領邦に分裂し、すでにバラバラの状態にあったためです。

1814年 ウィーン会議の開催

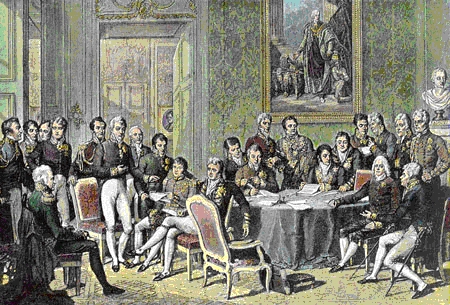

ナポレオン戦争後の講和会議として「ウィーン会議」が開催される。200以上の国家の代表が参加。各国の利害が一致せず「会議は踊る、されど進まず」と揶揄されるほど会議は長引いたが、最終的には妥協し1815年ウィーン議定書が作成された。この議定書によりヨーロッパ各国の領土が再画定し、フランス革命以前のヨーロッパ秩序再建を目的とした反動体制(ウィーン体制)が構築された。ウィーン体制はオーストリアの宰相メッテルヒが主導したため、「メッテルヒ体制」とも呼ばれる。

▲ウィーン会議の様子(ジャン=バティスト・イザベイ作)

1815年 オランダ王国の成立

西ヨーロッパの北海沿岸・東をドイツ、南をベルギーに囲まれた地域に位置する立憲君主制国家オランダが成立。ナポレオン戦争後の1815年、ウィーン会議で独立が正式に認められたことにより。

西ヨーロッパの北海沿岸・東をドイツ、南をベルギーに囲まれた地域に位置する立憲君主制国家オランダが成立。ナポレオン戦争後の1815年、ウィーン会議で独立が正式に認められたことにより。

1830年 ベルギー王国の成立

西ヨーロッパの北はオランダ、東はドイツ、南はフランスに隣接する北海沿岸 に位置する立憲君主制国家ベルギー(正式名称:ベルギー王国)が成立。1830年10月、ネーデルラント連合王国(オランダ)から独立を宣言したことにより(承認は1839年)。

1848年2月~ 諸民族の春/ウィーン体制の崩壊

ウィーン体制により抑圧されていた自由主義運動・民族主義運動が一挙に吹きあがり、ヨーロッパ各地で同時多発的に「諸国民の春」「1848年革命」と呼ばれる革命が勃発。1848年2月に起こったフランスの二月革命から始まり、ドイツの三月革命、東欧諸国の民族独立運動、イタリアにおけるイタリア統一運動(リソルジメント)と、運動は次々と連動していった。革命運動は、最終的には弾圧されたものの、ウィーン体制を崩壊させるに十分な衝撃を与え、近代ヨーロッパ史の重要な転換点となった。

▲1848年革命の始まりとなったフランスの二月革命

1848年9月 スイス連邦の成立

中央ヨーロッパのアルプス山脈沿い、ドイツ・オーストリア・リヒテンシュタイン・イタリア・フランスなどに囲まれた地域に位置する連邦共和制国家スイス(正式名称:スイス連邦)が成立。分離同盟戦争を経て、1848年9月に連邦憲法を制定したことにより。

1861年 イタリア王国の成立

1848年革命の一環として、サルデーニャ王国主導でイタリア統一運動が開始。その運動の過程で勃発した、三次におよぶ「イタリア統一戦争」の結果、1861年イタリア王国が成立した。

1890年 ルクセンブルク大公国の成立

西ヨーロッパの 北と西をベルギー、南をフランス、東をドイツに囲まれた地域に位置する 立憲君主制国家ルクセンブルク(正式名称:ルクセンブルク大公国)が成立。1890年11月にオランダとの同君連合を解消したことにより。

20世紀前半

20世紀前半のヨーロッパは、二度の世界大戦とそれに伴う社会・政治の大変革が特徴的です。まず、第一次世界大戦(1914年~1918年)は、ヨーロッパ全土を巻き込んだ史上初の総力戦であり、膨大な死傷者を出すとともに、オーストリア=ハンガリー帝国やオスマン帝国といった伝統的な帝国の崩壊を引き起こしました。これにより、ヨーロッパの地図は大きく塗り替えられ、ヴェルサイユ条約(1919年)が新たな国際秩序を模索しましたが、各国の不満や対立を完全には解消できませんでした。

この不安定な状況が続く中、ヨーロッパは経済的混乱と政治的極端主義の台頭に直面し、特にドイツでは、ナチス党が勢力を拡大し、1933年にアドルフ・ヒトラーが政権を掌握しました。その後、ナチス・ドイツの侵略政策が進行し、1939年に第二次世界大戦(1939年~1945年)が勃発。この戦争はヨーロッパ全土、さらには世界規模での破壊と惨禍をもたらし、ホロコーストという未曾有の人道的悲劇を引き起こしました。1945年の戦争終結とともに、ヨーロッパは大きな荒廃と政治的再編成を迎えることになりました。

また、二度の大戦の合間には、共産主義の影響が広がり、1917年のロシア革命により、ソビエト連邦が成立しました。この革命は、ヨーロッパ全体に社会主義運動を拡大させ、階級闘争と政治的対立を激化させる要因となりました。

20世紀前半のヨーロッパは、二度の世界大戦とそれに続く社会的・政治的な変動によって、世界の勢力図が劇的に再編される転換期となったのです。

1905年 ノルウェー王国の成立

北ヨーロッパのノルウェー海沿いおよび北海沿い、スカンジナビア半島の西部 に位置する 立憲君主制国家ノルウェー(正式名称:ノルウェー王国)が成立。1905年6月、スウェーデン=ノルウェー連合王国より独立を宣言したことにより。

1910年 ポルトガル共和国の成立

西ヨーロッパのイベリア半島に位置する共和制国家ポルトガル共和国が成立。1910年10月5日革命で君主政が倒れ、共和政に移行したことにより。

1911年 モナコ公国の成立

南西ヨーロッパの 地中海沿岸、フランス南東部のアルプ・マリティーム県に囲まれた地域に位置する 立憲君主制国家モナコ(正式名称:モナコ公国)が成立。1911年、憲法制定により立憲君主制に移行したことにより。

1914年 第一次世界大戦の勃発

帝国主義列強の対立とサラエボ事件がきっかけとなり、三国同盟(ドイツ・オーストリア・イタリア)、三国協商(イギリス・フランス・ロシア)の二陣営に分かれた国際戦・第一次世界大戦が勃発。ヨーロッパを主戦場として、およそ25か国が参戦する世界規模の武力衝突が展開された。戦争は4年半にわたり続き、1918年ドイツの降伏によって終結した。

1917年 ロシア革命/ロシア帝国の崩壊

第一次世界大戦参戦にともなう経済疲弊で国民の不満が噴出しロシア革命が勃発。ロシア皇帝が退位に追い込まれロシア帝国が崩壊した。

▲1917年2月国際婦人デーにあわせて女性労働者中心の「パンをよこせ」デモが起こり、ロシア革命の引き金となった。

1918年 フィンランド共和国の成立

北ヨーロッパ の ボスニア湾・バルト海・フィンランド湾に面し、スカンジナビア半島の内側に位置する 共和制国家フィンランド(正式名称:フィンランド共和国)が成立。1917年のロシア帝国からの独立を経て、1918年12月に君主政を廃止し、共和政に移行したことにより。

1922年 ソビエト連邦の成立

ロシア帝国が崩壊したのち、その後継国として、世界初の社会主義国ソビエト連邦が誕生。複数の共和国で構成される連邦国家で、ユーラシア大陸の北部、東欧、中央アジアなどを支配下におさめた。

1923年 トルコ共和国の成立

ヨーロッパとアジアにまたがる領域に位置する 共和制国家トルコ(正式名称:トルコ共和国)が成立。トルコ独立戦争を経て、1923年10月にローザンヌ条約により共和制に移行したことにより。

1927年 グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国の成立

現在に続く立憲君主制国家グレートブリテンおよび北アイルランド連合王国(通称イギリス)が成立。1922年に南部アイルランドの独立を受け(アイルランド自由国の成立)、1927年に現在の名称に改称したことにより。

1929年代

2月 バチカン市国の成立

南ヨーロッパの イタリア中部の都市ローマに囲まれた領域に位置する 首長公選制国家バチカン市国が成立。1929年2月にラテラノ条約が締結されたことにより。

9月~ 世界恐慌

ニューヨークの金融市場ウォール街の株価大暴落をきっかけに、世界中で深刻な景気後退「世界恐慌」が起こる。各国を襲った不景気やそれにともなう戦時体制の構築が、のちに第二次世界大戦を引き起こす要因の一つになった。

1939年 第二次世界大戦の勃発

ナチスドイツのポーランド侵攻と、それを受けたイギリス、フランスによる対独宣戦により第二次世界大戦が勃発。陣営は枢軸国(ドイツ・イタリア・日本など)と連合国(イギリス・フランス・アメリカ・ソ連など)に分かれ、第一次大戦に続き、東アジア、太平洋など世界規模に展開する戦いとなった。最初は枢軸国側に有利に進んだが、アメリカの連合国側への参戦により巻き返しが始まり、1945年5月にドイツが、同年8月に日本が降伏し、終結。

※第二次世界大戦は、帝国主義間の覇権争い、反ファシズム運動、民族自決運動など、様々な性格をもっている、世界史上最も複雑な戦争といっていいでしょう。この大戦をめぐってはいまだに様々な議論が行われています。

1944年 アイスランド共和国の成立

北ヨーロッパにあり、スカンディナヴィア半島の西・北大西洋上に位置する共和制国家アイスランド(正式名称アイスランド共和国)が成立。第二次世界大戦中の1944年6月、ナチスドイツに占領されたデンマークから独立したことにより。

1945年代

4月 オーストリア共和国の成立

中央ヨーロッパの ドイツ、スイス、ハンガリー、イタリアなどに囲まれた内陸部に位置する 連邦共和国制国家オーストリア(正式名称:オーストリア共和国)が成立。1945年4月にナチスドイツの支配から脱したことにより。1955年オーストリア国家条約が発効したことで完全に独立。

5月ナチス・ドイツの降伏

4月30日にナチス・ドイツ総統アドルフ・ヒトラーが自殺、5月にはドイツ軍全軍が降伏し、事実上第二次世界大戦のヨーロッパ戦線が終結した。

8月 第二次世界大戦の終結/冷戦の開始

8月15日、日本が降伏したことで6年にもわたった第二次世界大戦が終結した。また戦後、米・英・仏・ソによるドイツの分割統治体制が始まったのを機に、「鉄のカーテン」を境にヨーロッパが東西に分割される冷戦の時代が始まった。

▲冷戦中には両陣営で幾多もの核実験が繰り返された。

20世紀後半

20世紀後半のヨーロッパは、冷戦とその終結、そして統合の進展が中心的なテーマとなりました。第二次世界大戦後、ヨーロッパはアメリカ主導の西側諸国と、ソ連主導の東側諸国に分断され、ベルリンの壁(1961年築)がその象徴でした。冷戦時代を通じて、東西の緊張は核戦争の危機をはらみながら続きましたが、同時に西ヨーロッパでは欧州経済共同体(EEC)の設立(1957年)が進み、経済的な結びつきを強めることで安定を図りました。

しかし、1980年代後半に入ると、ソ連の改革政策(ペレストロイカとグラスノスチ)や東欧諸国での民主化運動が進展し、1989年にはベルリンの壁が崩壊、これに続いてソ連が1991年に解体され、冷戦は終結しました。この結果、ドイツ統一(1990年)が実現し、東欧諸国も次々に共産主義体制から民主主義へと移行しました。

一方で、西ヨーロッパでは、経済的・政治的な統合がさらに進み、1993年には欧州連合(EU)が発足しました。これにより、ヨーロッパは経済のみならず政治的にも一体化を目指す方向へと進み、2002年には共通通貨ユーロが導入されました。しかし、統合の過程では、各国間の経済格差や移民問題など、新たな課題も浮上しました。

20世紀後半のヨーロッパは、冷戦の緊張とその終結を経て、統合と協力の新しい時代に向かう重要な転換期だったのです。

1946年 イタリア共和国の成立

南ヨーロッパに位置し、主な国土たるイタリア半島とその周辺のサルデーニャ島、シチリア島で構成された共和制国家イタリア共和国(通称イタリア)が成立。1946年に国民投票で王政廃止・共和政への移行が決定したことにより。

1949年4月 北大西洋条約機構(NATO)の結成

第二次世界大戦終結後、ヨーロッパの冷戦が激化する中、ソ連筆頭の社会主義圏(東欧諸国)ににらみをきかせ、アメリカ筆頭の資本主義国(西欧諸国)による軍事同盟「北大西洋条約機構」が結成される。North Atlantic Treaty Organizationの頭文字をとってNATOとも。アメリカ、イギリス、フランス、イタリア、ベネルクス三国などが原加盟国となった。

1949年4月 アイルランド共和国の成立

グレートブリテン諸島の西・北大西洋上に位置する共和制国家アイルランド(正式名称:アイルランド共和国)は北西ヨーロッパが成立。1949年4月にイギリス連邦からの離脱、共和国成立を宣言したことにより。

1955年 ワルシャワ条約機構の結成

北大西洋条約機構への対抗として、ソ連を中心とした東欧諸国による軍事同盟ワルシャワ条約機構が結成される。

1959年 フランス第五共和制の成立

フランス第四共和政が崩壊し、現在に続くフランス第五共和政が発足。アルジェリア問題を巡る政治的混乱を経て、1959年10月にドゴールが大統領に就任し、強力な大統領権限を含む体制が確立したことにより。

1960年 キプロス共和国の成立

南ヨーロッパの東地中海上に位置する共和制国家キプロス(正式名称:キプロス共和国)が成立。1960年8月にイギリスからの独立を宣言したことにより。

1964年 マルタ共和国の成立

南ヨーロッパの 地中海中心部・中欧海峡に位置する 共和制国家およびイギリス連邦加盟国マルタ(正式名称:マルタ共和国)が成立。1964年9月のイギリスからの独立を経て、1974年に君主政を廃し共和政に移行したことにより。

1974年 ギリシャ共和国の成立

南ヨーロッパのトルコ、アルバニア、ブルガリア、北マケドニア共和国に囲まれたバルカン半島の南端に位置する共和制国家ギリシャ共和国が成立。軍事政権崩壊後の1974年11月、国民投票により君主制が廃止されたことにより。

|

|

|

現代ヨーロッパ

「現代ヨーロッパ」は、冷戦終結と共産主義体制の崩壊から始まります。1989年にベルリンの壁が崩壊し、その後、東欧諸国で共産主義政権が次々と倒れました(東欧革命)。1991年にはソビエト連邦が解体され、東欧および旧ソ連地域は大きな政治的・経済的変革を経験しました。

現代ヨーロッパ黎明期は、東欧諸国の民主化と市場経済への移行、そしてこれらの国々の欧州連合(EU)への加盟などで特徴づけられます。2004年から2013年にかけて、中央・東欧の多くの国々がEUに加盟し、ヨーロッパの統合は飛躍的に進展したのです。

また、現代ヨーロッパはグローバル化と情報化の時代でもあり、EUの拡大に伴う経済的・政治的協力が進む一方で、移民問題やナショナリズムの高まり、欧州債務危機(2009年)など、新たな課題にも直面しています。さらに、ロシアとの関係やEUの将来像をめぐる議論も、現代ヨーロッパの重要なテーマといえますね。

20世紀末

20世紀末のヨーロッパは、冷戦終結後の新秩序の形成と、欧州統合の深化が主なテーマでした。1989年のベルリンの壁崩壊に象徴される冷戦の終結により、東欧諸国は共産主義体制から民主主義体制へと転換し、ソビエト連邦が1991年に解体されると、ヨーロッパの地図は再編されました。この変化の中で、旧東側諸国は西側への接近を図り、多くの国がNATOや欧州連合(EU)への加盟を目指しました。

一方、西ヨーロッパでは、欧州連合(EU)の設立(1993年)が進展し、政治的・経済的統合が深化しました。1992年に締結されたマーストリヒト条約に基づき、1999年には共通通貨ユーロが導入され、2002年には現金として流通を開始しました。EUは経済統合にとどまらず、共通の外交・安全保障政策も模索し、ヨーロッパ全体の一体化を目指す動きが強まりました。

しかし、統合の進展とともに、ユーゴスラビア紛争(1991年~2001年)のような地域紛争や、民族主義の台頭が新たな課題として浮上しました。これらの課題は、ヨーロッパの平和と安定を維持するための試練となりましたが、EUを中心とした統合の動きがこれらを乗り越えようとする努力の一環でした。

20世紀末のヨーロッパは、冷戦後の秩序再編と欧州統合の深化を通じて、21世紀に向けた新たな時代を築こうとしていたのです。

1989年代 東欧革命

ソ連が国力を落とし支配力を弱めたことが背景となり、その支配下の東欧諸国(共産圏)で民主化・脱共産などを掲げる「東欧革命」が巻き起こった。80年代より始まったペレストロイカをはじめとするゴルバチョフの一連の改革が誘因。ポーランドの民主化を皮切りに、共産主義政権が次々と倒され、東西冷戦の象徴であったベルリンの壁も11月に崩壊。のちのソ連崩壊に繋がった。

▲東欧革命により東ドイツでも社会主義政権が倒れ、東西冷戦の象徴であったベルリンの壁が崩壊した。

9月 ポーランド共和国(第三共和国)の成立

中央ヨーロッパに位置する共和制国家ポーランド(正式名称:ポーランド共和国)が成立。89年9月にポーランド人民共和国と統一労働者党が壊滅し、第三共和制が発足したことにより。

10月 ハンガリー(第三共和国)の成立

中央ヨーロッパの カルパティア盆地に位置し、オーストリアやクロアチアなど7カ国に囲まれた 共和制国家ハンガリーが成立。1989年東欧革命でソ連支配からの脱却を経て、同年10月ハンガリー共和国憲法が施行されたことにより。

12月 ルーマニアの成立

東ヨーロッパのバルカン半島東部に位置する共和制国家ルーマニアが成立。ルーマニア革命で独裁国家ルーマニア社会主義共和国が崩壊したことにより。

1990年代

3月 リトアニア共和国の成立

北ヨーロッパのバルト海東岸に南北に並ぶバルト三国の中でもっとも南に位置する共和制国リトアニア(正式名称:リトアニア共和国)が成立。冷戦時代末期の1990年3月、ソ連からの独立を宣言したことにより。

7月 ベラルーシ共和国の成立

東ヨーロッパのロシア連邦・ウクライナ・ポーランド・リトアニア・ラトビアに囲まれた地域に位置する 共和制国家ベラルーシ(正式名称:ベラルーシ共和国)が成立。冷戦時代末期の90年7月にソ連からの独立を宣言したことにより。

10月 ドイツ再統一/ドイツ連邦共和国の成立

中央ヨーロッパのデンマーク、オーストリア、フランス、ベルギー、ポーランドなどに囲まれた西部に位置する 連邦共和国制国家ドイツ(正式名称:ドイツ連邦共和国)が成立。1989年11月のベルリンの壁崩壊を経て、1990年10月にドイツ再統一が達成されたことにより。

11月 ブルガリア共和国の成立

東ヨーロッパの ルーマニア・セルビア・北マケドニア・ギリシャ・トルコと隣接し、バルカン半島に位置する 共和制国家ブルガリア(正式名称:ブルガリア共和国)が成立。冷戦時代末期の90年11月にソ連支配から脱し、国名を「ブルガリア人民共和国」から「ブルガリア共和国」に改称したことにより

1991年代

4月 アルバニア共和国の成立

東ヨーロッパのバルカン半島に位置する共和制国家アルバニア(正式名称アルバニア共和国)が成立。91年4月、ソ連支配から脱して大統領制に移行し、アルバニア共和国に改称したことによる。

4月 ジョージアの成立

東ヨーロッパ(もしくは西アジア)の 南コーカサスに位置する 共和制国家ジョージアが成立。冷戦時代末期の91年4月にソ連支配から脱したことにより。

6月 ユーゴスラビア紛争の勃発

91年6月にスロベニア、クロアチア両共和国が民族自決を掲げ、ユーゴスラビア連邦からの独立を宣言。これをきっかけに「ユーゴスラビア紛争」が勃発し、冷戦終結後最大の民族紛争になった。

6月 クロアチア共和国の成立

東ヨーロッパのバルカン半島に位置する共和制国家クロアチア(正式名称:クロアチア共和国)が成立。91年6月にユーゴスラビア連邦からの独立を宣言したことにより。

6月 スロベニア共和国の成立

中央ヨーロッパのバルカン半島の北西部に位置する共和制国家スロベニア(正式名称:スロベニア共和国)が成立。1991年6月にユーゴスラビア連邦からの独立を宣言したことにより。

8月 アゼルバイジャン共和国の成立

東ヨーロッパ(西アジア)の コーカサス地方、カスピ海西岸に位置する 共和制国家アゼルバイジャン(正式名称アゼルバイジャン共和国)が成立。ソ連末期の91年8月に同国から独立したことによる。

8月 ラトビア共和国の成立

北ヨーロッパのバルト海沿岸に位置する共和制国家ラトビア(正式名称:ラトビア共和国)が成立。冷戦時代末期の1991年8月、ソ連からの独立を宣言したことにより。

8月 エストニア共和国の成立

北ヨーロッパのバルト海沿岸に位置する共和制国家エストニア(正式名称:エストニア共和国)が成立。1991年8月、ソ連からの独立を宣言したことにより。

8月 モルドバ共和国の成立

東ヨーロッパのルーマニア、ウクライナに囲まれた領域に位置する 共和制国家モルドバ(正式名称:モルドバ共和国)が成立。冷戦時代末期の1991年8月、ソ連からの独立を宣言したことにより。

9月 アルメニア共和国の成立

東ヨーロッパ(もしくは西アジア)の 南コーカサスに位置する共和制国家アルメニア(正式名称アルメニア共和国)が成立。91年9月アルメニア共和国としてソ連支配から脱したことにより。

9月 ウクライナ共和国の成立

東ヨーロッパの黒海およびアゾフ海沿岸に面する共和制国家ウクライナ(正式名称ウクライナ共和国)が成立。国名をウクライナ・ソビエト社会主義共和国から現国名に改称し、同年8月ソ連からの独立を宣言したことにより。

9月 マケドニア共和国(北マケドニア共和国)の成立

東ヨーロッパのバルカン半島に位置する共和制国家北マケドニア(正式名称:北マケドニア共和国)が成立。91年9月にユーゴスラビア連邦から「マケドニア共和国」として独立したことにより。2019年に「北マケドニア共和国」に改称。

12月 ソビエト連邦の崩壊/ロシア連邦の成立

1989年以降の東欧革命により、東欧諸国の共産主義体制が次々倒された。連邦を構成していた15の共和国の主権宣言、独立宣言が相次ぎ、91年12月にソ連は崩壊。冷戦は終結した。またソ連から脱退・独立したロシア共和国を盟主としたロシア連邦が誕生した。

1992年 ボスニア・ヘルツェゴビナの成立

東ヨーロッパのバルカン半島に位置する共和制国家ボスニア・ヘルツェゴビナが成立。1992年3月にユーゴスラビア連邦から独立を宣言したことにより。

1993年代

1月 スロバキア共和国の成立

中央ヨーロッパの 東をウクライナ、西をチェコに挟まれた地域に位置する 共和制国家スロバキア(正式名称:スロバキア共和国)が成立。1993年1月にチェコとの連邦を解消したことにより(ビロード離婚)。

1月 チェコ共和国の成立

中央ヨーロッパのポーランド・スロバキア・オーストリア・ドイツに囲まれた地域に位置する 共和制国家チェコ(正式名称:チェコ共和国)が成立。1993年1月にスロバキアとの連邦を解消したことにより(ビロード離婚)。

3月 アンドラ公国の成立

西ヨーロッパ・イベリア半島のフランスとスペインに挟まれたピレネー山脈山中に位置する 立憲君主制国家アンドラ(正式名称:アンドラ公国)が成立。1993年3月、憲法が制定され、ウルヘル司教とフランス大統領を元首とする議会民主主義制国家となることが決定したことにより。

※この歴史的な「ヨーロッパの共同統治体制」の起源となったのは、第二次大戦後の1952年に発足した欧州石炭鉄鋼共同体でした。ローマ帝国の崩壊以来、対立を繰り返してきたヨーロッパですが、二度の大戦を経て、ようやく協調の道を歩みだしたのです。

12月 欧州連合(EU)設立

マーストリヒト条約により、欧州共同体(EC)を基礎とする地域統合機構「欧州連合」が設立される。European Unionの頭文字をとってEUとも呼ばれる。ヨーロッパの経済統合を目的としており、1999年には加盟国によるヨーロッパ単一通貨ユーロが導入された。

21世紀

21世紀のヨーロッパは、統合の深化と拡大、移民問題、経済危機、そして地政学的緊張が主要なテーマとなっています。まず、2004年と2007年には多くの東欧諸国が欧州連合(EU)に加盟し、EUは地域的にも拡大し、28か国を擁する大規模な政治経済共同体となりました。しかし、この拡大はEU内部での経済格差や統合への懐疑的な感情を助長し、統合の複雑さを浮き彫りにしました。

また、2008年の世界的な金融危機がEU経済に深刻な影響を与え、特にギリシャ、スペイン、ポルトガルなど南欧諸国での債務危機がユーロ圏の安定を揺るがしました。これにより、EU内での連帯と財政政策の調整が求められましたが、緊縮政策に対する不満や反発も高まりました。

さらに、移民・難民問題が21世紀のヨーロッパ政治において大きな課題となっています。特に2015年以降、シリア内戦などの影響で大量の難民がヨーロッパに流入し、各国の受け入れ体制や社会統合の課題が浮き彫りになりました。この問題は、EU加盟国間での対立を深め、ポピュリズムやナショナリズムの台頭を招く要因ともなりました。

さらに、21世紀初頭から中盤にかけて、ロシアと西側諸国の間で地政学的緊張が再び高まり、特に2014年のクリミア併合やその後のウクライナ紛争は、ヨーロッパの安全保障を巡る課題を浮き彫りにしました。これに対し、NATOとEUは共に対応を強化し、ロシアとの対立が深まる中でヨーロッパの防衛体制が見直されました。

21世紀のヨーロッパは、統合の進展と課題、経済危機、移民問題、そして地政学的緊張の中で、内外の安定を維持しつつ新たな挑戦に直面しているのです。

2006年 セルビア共和国、モンテネグロの成立

南東ヨーロッパのバルカン半島に位置する共和制国家セルビアとモンテネグロが成立。2006年6月にセルビア・モンテネグロからモンテネグロが独立したことにより。

2008年 コソボ共和国の成立

東ヨーロッパのバルカン半島中部、セルビア・北マケドニア・アルバニア・モンテネグロなどに囲まれた領域に位置する共和制国家コソボ(正式名称:コソボ共和国)が成立。2008年2月にセルビアからの独立を宣言したことにより。

|

|

|

ヨーロッパ史まとめ

ここまでが先史時代から現代までのヨーロッパの歴史年表になります。いかがでしたでしょうか?

この長い歴史の中で、ヨーロッパは多くの変遷を経験しました。先史時代の神秘的な文化から始まり、古代文明の興亡、中世の暗黒時代、ルネサンスの光、そして産業革命による変革を経て、ヨーロッパは現代の姿を形成しました。

しかし、この地域の歴史は、戦争に明け暮れた時期も多くありました。特に二つの大戦─第一次世界大戦と第二次世界大戦─は、ヨーロッパだけでなく、世界に深い傷を残しました。これらの戦争は、国際関係における根本的な変化をもたらし、多くの国々がその後の復興と和解に努めることとなりました。

このような過去の経験から学んで、ヨーロッパは統合の道を歩み始めました。欧州連合(EU)の設立は、国境を越えた経済、政治、そして文化的な統合の象徴であり、長い間の対立と戦争に終止符を打つための試みでした。これは、平和、協力、共同の発展を目指すヨーロッパの新しい章の始まりを意味しました。

今後の課題としては、ヨーロッパが直面している経済的、社会的、環境的課題に対処し、さらなる統合と持続可能な発展を達成することが挙げられます。また、国際社会におけるヨーロッパの役割と影響力を維持し、拡大することも重要です。これからのヨーロッパは、過去の教訓を生かし、平和と繁栄の道を歩み続けることが期待されています。

|

|

|