イタリア統一(リソルジメント)

われわれはイタリアをつくった。

これからは、イタリア人をつくらねばならぬ。

─ サルデーニャ王国首相 マッシモ・ダゼーリョ(1798-1866)

リソルジメント(Risorgimento:“復興”の意)とは、19世紀初頭よりイタリアで始まった、イタリア民族の独立と統一を求める運動のことです。同世紀半ばからはサルデーニャ王国主導でイタリア統一戦争が開始され、第一回(1848~49年)は失敗に終わりましたが、第二回(1859~60年)はフランスとの同盟でオーストリア軍を破り、半島統一を達成しています。翌年にはサルデーニャ国王を君主に据えてイタリア王国を成立させました。

|

|

|

|

|

|

リソルジメントの前史

西ローマ帝国崩壊後のイタリア半島は、いくつもの勢力が分立する政治的にはまったくまとまりのない地域になってしまいました。周囲の大国がイタリアの利権をめぐり抗争(イタリア戦争)を繰り返していたこともあり、改めて統一国家が樹立される余裕もなかったのです。

しかしそんな周囲の干渉を取り払う原動力となったのが、近代ヨーロッパ史への転機ともいわれるフランス革命です。

「自由、平等」をスローガンに、アンシャン・レジーム(旧体制)の打破を成し遂げたフランスの市民革命は、当時オーストリアの支配下にあったイタリアの民族意識を刺激しました。さらにフランス革命戦争の最中に、名将ナポレオンが北イタリアを一時オーストリアの支配から解放してくれたことで、統一を求める声は一気に高まっていったのです。

|

|

|

リソルジメントの開始

カルボナリ・青年イタリアの結成

ナポレオンが失脚すると、イタリアは再びオーストリアの支配下に戻りますが、強烈な保守反動体制(ウィーン体制)への反発から、「イタリア民族統一運動」が本格化していきました。

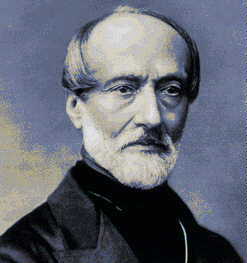

青年イタリアのマッツィーニ

最初に統一運動を主導した秘密結社カルボナリは、反オーストリアとイタリア統一を唱え、ピエモンテ革命をはじめ様々な運動を展開。その後マッツィーニにより青年イタリアが結成され、激しい弾圧に合いながらもイタリアの統一と共和政実現を目標に武力蜂起を続けました。

第一次統一戦争

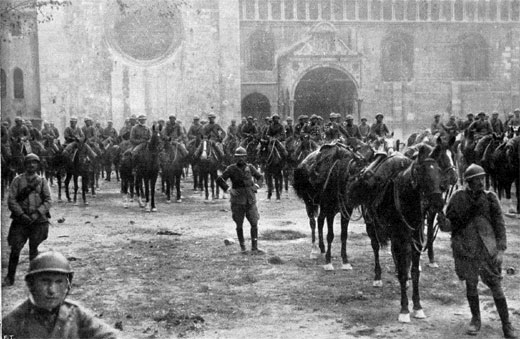

1848年、ミラノでオーストリア支配に対する反乱が勃発(ミラノの5日間)。サルデーニャ王国はこれを救援するために、オーストリアに対する戦闘を開始し、第一次イタリア統一戦争の戦端を開きました。しかしわずか数日で敗北を喫し、その後もオーストリアによるイタリア支配は続きました。

1848年革命時、ミラノで起こったオーストリアに対する蜂起「ミラノの5日間」

第二次統一戦争

1858年、サルデーニャ王国はフランスとプロンビエールの密約を交わし、サヴォイア、ニースをフランスに割譲する代わりに、独立戦争に対する武力援助の約束をとりつけます。そして翌年第二次イタリア統一戦争を開始し、フランスとの連合によりマジェンタ・ソルフェリーノの戦いにおいてオーストリアを撃破するのです。

ヴィラフランカの和約

ようやく統一運動に弾みがついたと思ったその矢先、サルデーニャ王国の拡大を恐れたフランスが、オーストリアとヴィラフランカの和約を結んでしまいます。フランスの一方的な講和により、成果としてはロンバルディアを奪還するに留まり、統一戦争は強制的にストップさせられてしまいました。

|

|

|

リソルジメントの完了

中部イタリアの併合

それでもまずは「イタリア統一」の実現を第一とし、恨みは忘れてフランスとの関係を回復。「裏切り」で頓挫していたサヴォイア・ニースの割譲と引き換えに、中部イタリア諸国を獲得するにいたり、イタリア統一に大手がかかりました。

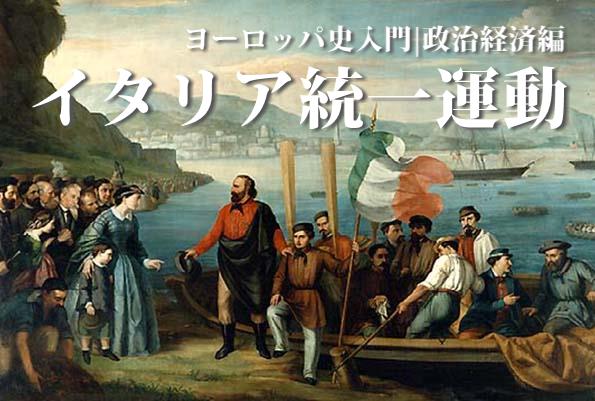

南部イタリアの併合

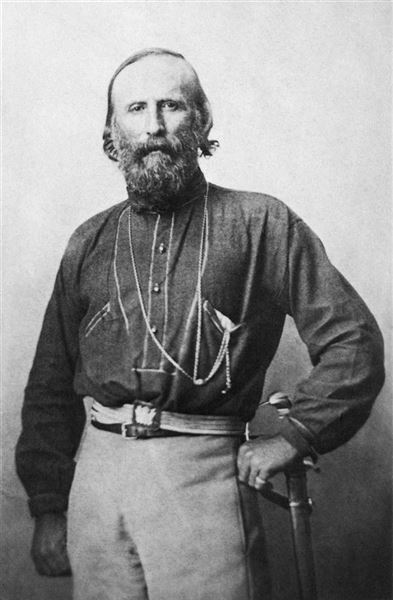

1860年、千人隊(赤シャツ隊)を組織したジュゼッペ・ガリバルディが、実力によりブルボン朝支配の南部イタリアを解放。翌61年これをサルデーニャ王に献上したことで、ローマ帝国崩壊以来約1400年ぶりに、イタリアの政治的統一が達成されました。

イタリア統一の立役者ジュゼッペ・ガリバルディ(1807 - 1882)

イタリア王国の成立

イタリア統一と同時に、サルデーニャ国王ヴィットーリオ・エマヌエーレ2世を国王に迎え、イタリア王国(現イタリア共和国の前身)を成立させました。同国はその後、普墺戦争(1866年)でヴェネツィアを、普仏戦争(1870年)でローマを獲得するにいたり、イタリア統一をほぼ完全なものにしています。

未回収のイタリア

しかし一部にはまだオーストリア支配下のままのイタリア語地域(トリエステ、南チロルなど)もあったため、「未回収のイタリア」問題として第一次大戦まで尾を引くことになります。

|

|

|

イタリア統一の影響

イタリア統一過程(1815‑1870年)を示した地図

出典:Unification of Italy 1815‑1870 / Shepherd, William R. – Historical Atlas (1911) Public Domainより

イタリア統一運動「リソルジメント」は、単なる国の“合体”にとどまらず、政治、経済、文化、そしてヨーロッパ全体に大きなうねりを生んだ出来事でした。分裂していたイタリア各地を一つにまとめたこの運動の背景には、民族の誇り、近代国家への夢、そして周辺列強との複雑な駆け引きがありました。ガリバルディやカヴールといった英雄の活躍もさることながら、統一後のイタリアが直面した課題は実に多岐にわたっていたんです。以下でそんな「リソルジメント」がもたらした影響を、国内外の視点から整理していきます。

政治構造を変えた影響

リソルジメントの最大の成果は、やはりバラバラだった地域が一つの国家へと変わったこと。その政治的な変化は、のちのイタリア社会の土台にもなっていきました。

統一国家の誕生

それまでのイタリア半島は、サルデーニャ王国や両シチリア王国、教皇領などの小国家に分かれていました。それが1861年、「イタリア王国」として一本化。統一憲法の制定や国会の設置など、近代的な政治システムが一気に導入されたんですね。

教皇権力の縮小

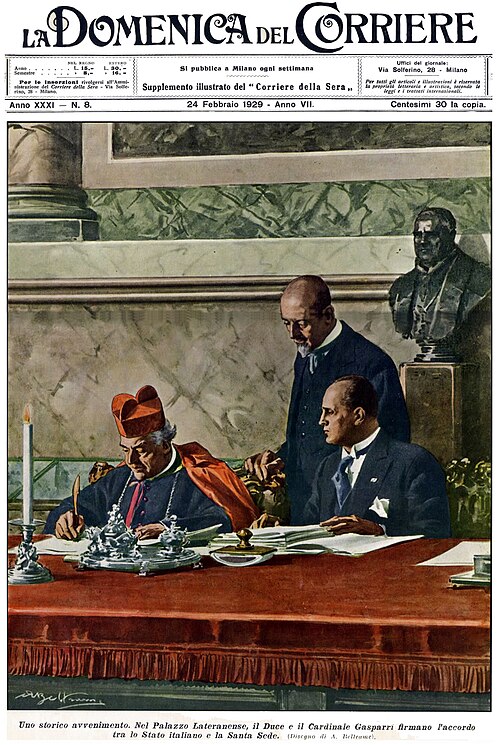

ローマを最後に併合した1870年以降、ローマ教皇は政治的実権をほとんど失い、ヴァチカンにこもる形となりました。この「ローマ問題」は長年続き、最終的に解決されたのは1929年の「ラテラノ条約」。宗教と政治の間に横たわる深い溝を象徴する出来事だったといえます。

ラテラノ条約署名の瞬間(1929年)

国家統一と新興国家の勢力構造が整った時代に、ムッソリーニとガスペッリ枢機卿が条約に調印。イタリア統一後に棚上げされていた「ローマ問題」を解決した

出典:La Domenica del Corriere紙 1929年2月24日号扉絵 – Achille Beltrame / Public Domainより

経済と地域のバランスに与えた影響

国としてまとまったとはいえ、北と南の差は大きく、経済の面ではそのギャップがすぐにあらわになっていきます。

南北格差の拡大

北部は工業化が進んでいた一方で、南部は依然として農業中心。この違いが、統一後にはっきりと浮き彫りになりました。南部の貧困や治安の悪化、さらには移民の増加といった問題は、まさにリソルジメントの副作用とも言えるものだったんです。

インフラと通貨の整備

国全体を動かすには交通とお金が不可欠。鉄道や道路が広がり、通貨もリラに統一されました。これにより、国内の流通や貿易はぐっとスムーズになったものの、インフラ整備はまず北から始まり、南部は後回しにされがちだったのです。

国民意識と文化の変化

統一によって、「イタリア人」という新しいアイデンティティが求められるようになりました。その過程には葛藤もありました。

標準イタリア語の普及

当時の人々は、それぞれの地域で異なる方言を話していたんです。新聞や学校教育を通じてトスカーナ方言ベースの標準イタリア語が広まりましたが、完全に浸透するまでには時間がかかりました。

国民統合への施策

徴兵制や公教育の導入によって、人々が「国家」の存在を意識するようになります。また、統一運動に参加した志士たちの記憶も、ナショナリズムの象徴として語り継がれるようになりました。

ヨーロッパ全体に与えた影響

リソルジメントは、イタリア国内だけの話ではありませんでした。その成功は、同時代の他国にも大きな刺激を与えています。

ナショナリズムの連鎖

イタリア統一に影響を受けたのがドイツ統一(1871年)。同じように小国家が集まって帝国を作り上げたこの出来事は、ヨーロッパ中に民族主義の風を吹き込んだんですね。

列強とのパワーバランスの変化

新興国として登場したイタリアは、やがてアフリカの植民地獲得にも乗り出します。列強の仲間入りを果たしたことで、外交の場でも発言力を強めることになったのです。

軍事と国家運営への影響

統一によって軍も政治も再編成され、新たな国家像が作られていきました。

徴兵制の導入と軍の近代化

国家が統一されたことにより、軍隊も一本化されました。そして徴兵制度が整備され、軍事力の近代化が一気に進められたんです。これは後の帝国主義時代に向けた布石にもなります。

行政と法制度の統一

それぞれの地域にバラバラに存在していた法や制度も、イタリア全体で一本化。とはいえ、ローカルな慣習や価値観との摩擦も生まれ、一筋縄ではいかなかったわけですね。

こうして見ると、リソルジメントって「統一すれば全てがうまくいく」なんて単純な話じゃなかったんです。むしろ統一してからが本番。イタリアはそこから、分裂の影を乗り越えて“真の国家”になろうと、さまざまな難題に挑んでいったわけです。

以上、リソルジメントについての解説でした!

ざっくりと振り返れば

- リソルジメントは、イタリア民族の独立と統一を目指した運動で、サルデーニャ王国の主導で進行した。

- イタリア統一戦争ではフランスとの同盟やガリバルディの活躍で統一が進み、イタリア王国が成立した。

- 最終的には普墺戦争と普仏戦争でローマとヴェネツィアを獲得し、統一を達成した。

・・・という具合にまとめられるでしょう。

ようは「リソルジメントは、イタリアの統一を目指した運動で、サルデーニャ王国の指導のもと、最終的にイタリア王国が成立した。」という点を抑えておきましょう!以下でリソルジメントに関する一問一答をまとめていますので、さらに詳しく知りたいという方は参考にしてみてください。

|

|

|