大陸性気候から紐解くヨーロッパ史

極端な寒暑にさらされる地では、人の心もまた激しさと忍耐に鍛えられる。そこに生きる者は、自然の厳しさを測ることで、自らの尺度を得る。

─ 地理思想家・アレクサンダー・フォン・フンボルト(1769 - 1859)

暑さも寒さも極端な土地で、人びとはどうやって生きてきたのか。

ヨーロッパの内陸部に広がる「大陸性気候」の地域では、四季の温度差が激しく、乾燥気味の気候が暮らしや文化、都市計画にまで影響を与えてきました。

このページでは、そんな過酷な自然環境の中で人々がどのように工夫し、環境と折り合いをつけながら社会を築いてきたのか──その歴史と風土を、大陸性気候という視点からわかりやすくかみ砕いて解説します。

|

|

|

|

|

|

大陸性気候の基本情報

|

|

|

大陸性気候の特徴

タイガ(針葉樹林)

大陸性気候(Dfb・Dfc)で典型の植生で、ロシアに多く見られる。

まずはこの気候の基本的な特徴からおさえておきましょう。海から遠く、内陸に位置するがゆえの厳しさと豊かさが共存しているのです。

夏と冬の気温差が大きい

大陸性気候の一番の特徴は、季節ごとの寒暖差が非常に大きいこと。夏は30℃を超えることもあれば、冬には-20℃以下に冷え込むことも。海の影響を受けにくいぶん、こうした気温の極端な変化が日常的に起こるんですね。

降水量は少なめ

湿った海風が届かない内陸部では、年間の降水量が比較的少なめです。とくに冬は乾燥しやすく、雪が降っても水分量は少なかったりします。夏には一時的な雷雨が見られることもありますが、基本的には乾燥気味の気候なんです。

|

|

|

大陸性気候の国々とその風土

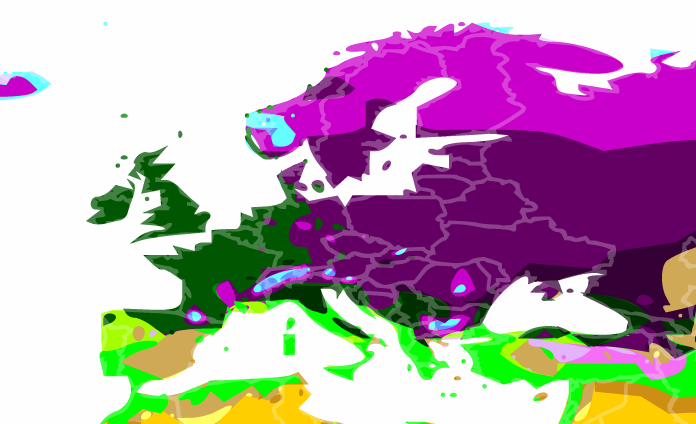

ヨーロッパにおける大陸性気候の分布図

Dfa:夏暑い・冬寒い/Dfb:夏涼しい・冬寒い/Dfc:夏かなり短い・冬きわめて長く厳しい

出典:著者:Beck, HE, McVicar, TR, Vergopolan, N., Alexis, B., Lutsko, NJ, Dufour, A., Zeng, Z., Jian, X., van Dijk, AIJM, Miralles, DG / Wikipedia commons CC BY 4.0より

では、ヨーロッパでこの気候に属する国や地域にはどんな場所があるのでしょうか?いくつか代表的な国々を見ていきましょう。

ハンガリー

カルパチア盆地に位置するハンガリーは、典型的な大陸性気候の国。夏は非常に暑く、冬はしっかり冷え込む。そんな中で育まれたのが、パプリカやトウモロコシを使った家庭料理。また温泉文化も発達していて、寒い冬にぴったりなんです。

ルーマニア

カルパチア山脈に囲まれたルーマニアも、寒暖差が大きな地域。ドラキュラ伝説で知られるトランシルヴァニア地方では、冷涼な気候を活かして羊の放牧やチーズづくりがさかん。気候が厳しいからこそ、保存食や燻製文化が発達したわけですね。

ウクライナ

黒海沿岸を除いた広い範囲がステップ気候と大陸性気候の中間に位置するウクライナ。肥沃なチェルノーゼム(黒土)を活かして小麦やヒマワリの大農業地帯が広がっています。気温差が激しくても、栄養豊かな土と日照に恵まれているんですね。

ロシア(ヨーロッパ部)

ウラル山脈の西側に広がるヨーロッパ・ロシアの大部分も、典型的な大陸性気候の影響を強く受けています。冬の寒さはとにかく厳しく、-20℃以下になることも珍しくありません。でもその一方で、夏は短くても蒸し暑く、作物の成長が一気に進むんです。そんな気候に対応して発展してきたのが、ジャガイモ料理や保存食文化。ピロシキやボルシチのような、身体を温める料理が日常に根づいています。

ポーランド

ポーランドの中東部は、大西洋の影響が薄れるため大陸性の気候色が濃くなります。冷涼な気候のなか、ライ麦やジャガイモの栽培が発達し、発酵食品の文化が豊富に。ザワークラウトやキュウリのピクルス、そしてウォッカ文化も、気候的背景と密接な関わりがあります。

セルビア

バルカン半島の内陸部にあるセルビアも、大陸性気候の代表格。真夏は35℃を超える猛暑になる一方、冬は氷点下に下がることもしばしば。こうした寒暖差の中で発展してきたのが、肉料理や燻製文化。カバブや燻製ハムなど、保存性の高い調理法が重宝されてきたんです。

このように、ヨーロッパ東部や内陸に広がる大陸性気候の国々では、厳しい自然条件に合わせて暮らし方や文化が進化してきました。温暖な西ヨーロッパとはまったく異なる魅力が、そこには詰まっているのです。

|

|

|

大陸性気候から紐解くヨーロッパ環境史

チェルノーゼム(黒土)の断面

新石器時代から栽培に最適で肥沃な土壌だったが、ソ連時代の集団化農業などにより劣化が進んだ

出典:USDA(パブリックドメイン)より

夏は乾燥しつつ猛暑、冬は極寒──この過酷ともいえる気候が、地域の暮らしや文化、歴史の流れにどんな影響を与えてきたのでしょうか?以下では、古代から現代までのヨーロッパの環境史を「大陸性気候」という切り口から見つめ直してみます。

古代における定住と農耕の発展

ヨーロッパ東部の平原には、チェルノーゼム(黒土)と呼ばれる黒くて肥沃な土壌が広がっています。この土のおかげで、新石器時代から穀物栽培や牧畜がしやすい条件が整い、定住生活が根づきました。とくに現在のウクライナ南部~ルーマニア一帯は、早期農耕文化の中心地のひとつだったと考えられています。

気候の制約が建築に与えた影響

寒冷な冬に備えて、住居は地下室や厚い土壁を備えたつくりに変化していきました。また木材が豊富な森林地帯では、丸太小屋(ログハウス)が登場するなど、気候に即した建築文化が古くから存在していたわけです。

中世における気候変動と移動の歴史

中世ヨーロッパでは、気候の変化と人口の移動が相互に影響しあっていました。気候が社会を揺るがした出来事も少なくありません。

14世紀から17世紀にかけて続いた小氷期では、冬の寒さが厳しくなり、夏の収量も落ち込むという事態に。これによって東欧の農業社会は大きな打撃を受け、飢饉や人口減少が相次ぎました。食料を求めての人の移動もこの時期に加速します。

森林伐採と農地拡大

それでも人々は土地に根を張り続けました。寒さの中でも育つライ麦やソバなどの穀物が重宝され、森林を切り開いて新たな農地を開拓する動きが広がっていきます。このような営みは、結果として環境変化(森林減少)にもつながっていくのです。

近代以降の開発と環境圧力

産業革命以後、大陸性気候のもとでの暮らし方にも大きな変化が訪れました。技術の進歩と自然のバランスのせめぎ合いが、この時代のテーマです。

まず19世紀には鉄道網の拡充により、これまで不便だった内陸部にも交通インフラが届くようになりました。これにともない、ブダペストやキエフ、ミンスクなど大陸性気候の都市が急成長を遂げていきます。冷涼な気候の中での近代都市生活が実現した瞬間でもありました。

農業の機械化と土壌劣化

その後、ソビエト連邦時代の計画農業などを通して、集約的で大規模な農業が展開されましたが、その結果として黒土の劣化や土壌の塩害など環境へのダメージも問題化。特に気候的に水資源が限られている地域では、この問題が顕著だったのです。

現代における気候変動との向き合い

気候変動が叫ばれる今、大陸性気候の地域も例外ではありません。環境史は今も進行中なのです。

とりわけここ最近では、熱波や極端な乾燥が頻発するようになり、大陸性気候地域の農作物の安定供給が危ぶまれています。過去に育んだ豊かな黒土も、現代の温暖化には対応しきれない局面が出てきているわけです。

環境回復への地域的アプローチ

そうした中で、ウクライナやモルドバなどでは、有機農業や森林再生プロジェクトに取り組む動きが少しずつ芽吹いています。地域に根ざした気候理解が、新たなサステナブル戦略の鍵となっているのです。

大陸性気候は単なる気象条件ではなく、ヨーロッパの歴史そのものに深く根づいてきた存在なんですね。環境は人をつくり、人が環境を変えていく──その繰り返しの中に、ヨーロッパの歴史が息づいているといえるでしょう。

|

|

|