建築から紐解くヨーロッパ史

建築とは 力と秩序の象徴であり

ヨーロッパの都市景観は その両者の協奏である

─ レオン・バッティスタ・アルベルティ『建築論』(1452)

建築というのは、時代の“顔”ともいえる存在です。王や貴族の権力を示す宮殿や、信仰の厚さを物語る教会、職人たちの技術の粋を凝らした市民の家々──ヨーロッパの街並みには、そんな歴史の証人が今も数多く残っています。では、その建築たちは、どんな歴史を歩んできたのでしょう? この記事では古代から現代まで、ヨーロッパの建築の変遷を通して、各時代の社会背景や文化の動きを探っていきます。

|

|

|

|

|

|

ヨーロッパ建造物の種類

| 分類 | 主な時代 | 役割 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 神殿 | 古代ギリシャ・古代ローマ(紀元前8世紀~4世紀頃) | 宗教儀式の場、神への奉納 | 列柱による外観、比例美、石造建築。ギリシャではドーリア式・イオニア式・コリント式が発展 |

| 城 | 中世(9世紀~15世紀頃) | 防衛拠点、領主の居館 | 高い城壁、堀、物見塔。ロマネスクからゴシックへの変遷、石造化と曲線的防御構造 |

| 宮殿 | 近世(15世紀~18世紀頃) | 君主・貴族の居住、権威の象徴 | 広大な庭園、バロック・ロココ様式の装飾、左右対称の平面計画 |

| 教会 | 中世~近世(4世紀~18世紀頃) | キリスト教の礼拝、地域共同体の中心 | 初期キリスト教会堂からロマネスク、ゴシック、ルネサンス、バロック様式へと変化。尖塔やステンドグラスが特徴 |

| 修道院 | 中世(6世紀~15世紀頃) | 修道士の生活と祈り、教育・医療の提供 | 中庭(回廊)、食堂、聖堂、図書室を備える複合施設。質素なロマネスクから装飾的なゴシックまで様式多様 |

| 市庁舎 | 中世後期~近世(13世紀~17世紀頃) | 都市行政、ギルドの会議 | ゴシックの装飾や塔、広場に面した立地。市民権の象徴として建築美が重視された |

| 劇場・オペラハウス | 近世~近代(17世紀~19世紀頃) | 演劇・音楽上演 | イタリア式馬蹄形客席、豪華な内部装飾、音響設計の工夫 |

|

|

|

古代ヨーロッパの建築史

ヨーロッパの建築の原点は、古代ギリシアとローマにさかのぼります。神々への信仰、公共性、権威といったテーマが、建築様式や素材、空間の使い方にどう表れていたのかを見ていきましょう。

古代ギリシア建築

古代ギリシアといえばパルテノン神殿を代表とする石造建築。ドーリア式、イオニア式、コリント式といった柱のスタイルに見られるように、形式美と理性が重視されていました。神々の住まいを模したような設計は、宗教と芸術が一体だったことを示しているんです。

パルテノン神殿

アテネのアクロポリスに建つパルテノン神殿は、力強い円柱と簡素な装飾を特徴とするドーリア式ギリシア建築の最高傑作

古代ローマ建築

その後を引き継ぐ古代ローマは、実用性とスケール感で勝負。コロッセオやパンテオンのような巨大建築に加え、アーチやドームといった構造技術も革新され、水道橋や浴場などインフラ面でも強さを発揮しました。都市国家から帝国へ──建築も権力と密接に結びついていくのです。

パンテオン(ローマ)正面外観

外観正面にはギリシア建築特有の列柱と三角破風(ペディメント)を備え、内部はローマ独自の巨大な円蓋(ドーム)空間が広がるという、ギリシア様式とローマ技術の融合が見られる

出典:ASaber91(著作権者) / creative commons CC BY-SA 4.0(画像利用ライセンス)より

|

|

|

中世ヨーロッパの建築史

中世に入ると、信仰の力が建築様式に濃く反映されるようになります。堅牢な石造から天に伸びる尖塔まで、教会建築の変化が時代の精神を如実に物語っているのです。

ロマネスク建築

中世前期に登場するのがロマネスク様式。厚い石壁、小さな窓、半円アーチといった堅牢な造りが特徴です。不安定な時代を象徴するかのような、要塞的な教会が多かったんですね。ピサ大聖堂などにその面影が残っています。

ピサ大聖堂(イタリア)

ピサ大聖堂はロマネスク建築を代表する建物で、円柱やアーチ、装飾的なファサードにその様式の特徴がよく現れている。

ゴシック建築

時代が進むと、技術と信仰が結びついてゴシック様式が誕生します。高くそびえる尖塔、大きなステンドグラス、リブ・ヴォールトによる天井構造など、天に向かって伸びる“祈りの建築”として確立。ノートルダム大聖堂に代表されるこの建築は、まさに「神の栄光を見せる装置」だったのです。

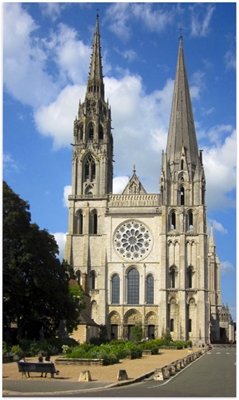

シャルトル大聖堂(フランス)

シャルトル大聖堂はゴシック建築の傑作であり、尖塔やステンドグラス、リブ・ヴォールト天井などがその様式を象徴している。

|

|

|

近世ヨーロッパの建築史

王権の集中とともに建築は「見せる政治」の道具となっていきます。ルネサンスからバロックへと移る中で、合理性と華やかさを兼ね備えた様式が生まれていきました。

ルネサンス建築

古代ローマの美学を再評価しつつ、比例や調和を重視したルネサンス様式。フィレンツェのサンタ・マリア・デル・フィオーレ大聖堂に見られるように、丸屋根やアーチを活かした構造が特徴で、理性と人間中心主義が建築に表れたわけです。

フランス・ルネサンス建築の傑作シャンボール城

対称的ファサードと豪華な塔屋スカイラインが特徴

出典:Calips / Creative Commons CC BY‑SA 3.0 / title『France Loir-et-Cher Chambord Chateau』より

バロック建築

一方でバロック様式は、見る者を圧倒する豪奢さが特徴。曲線的で躍動感のある装飾、光と影を意識した演出が政治や宗教のプロパガンダに用いられました。ヴェルサイユ宮殿などは、その代表格ですね。

ヴェルサイユ宮殿

|

|

|

近代ヨーロッパの建築史

産業革命と市民社会の到来により、建築にも大量生産や効率の概念が持ち込まれます。新素材や構造の革新とともに、歴史様式の再解釈が進んでいく時代でした。

新古典主義建築

18世紀後半からは新古典主義が台頭。フランス革命後の時代精神とリンクしながら、ローマ風の柱やシンメトリーを使った端正なデザインが都市空間に広がりました。ナポレオン時代の凱旋門などがその好例です。

パリ・エトワール凱旋門

ナポレオン時代に建設が始まり、新古典主義様式で設計された壮麗な戦勝記念碑

出典:Vassil(著作権者) / Public domainより

鉄とガラスの建築

19世紀に入ると、産業技術が建築にも影響。鉄やガラスを多用した構造物が登場し、ロンドン万博のクリスタル・パレスのような「工業化された美」が新たな潮流となりました。

|

|

|

現代ヨーロッパの建築史

戦争と復興、そしてグローバル化の中で、現代建築は「何を表現するか」から「どう生きるか」へと問いが変わっていきます。実用性だけでなく、思想や環境との共生も大きなテーマです。

モダニズム建築

20世紀初頭にはモダニズムが花開きます。「装飾は罪だ」と語ったアドルフ・ロースの言葉に象徴されるように、機能美を重んじたシンプルな建築が都市に広がっていきました。ル・コルビュジエの作品群がその代表ですね。

ポストモダンとサステナブル建築

現代では、歴史的様式を引用するポストモダンや、環境との共存を意識したサステナブル建築が注目されています。建築はもはや「作品」ではなく、社会との関係性そのものを体現する場になっているのです。

シュトゥットガルト音楽演劇大学

イギリスの著名建築家ジェームズ・スターリングによって設計され、ポストモダン建築への転換期を象徴する作品とされている。

出典:de:Benutzer:Mussklprozz(権利者)/Creative Commons Attribution‑Share Alike 3.0(画像利用ライセンス) / title『Stuttgart_HochschuleFuerMusikUndDarstellendeKunst』 より

古代の神殿から現代のエコ建築まで、ヨーロッパの建築は時代の精神を映し出す鏡のような存在でした。それぞれの建物が物語っているのは、王や市民、宗教や技術、そして人間の夢と理想のかたちなのです。

|

|

|