ギリシア建築から古代ギリシア史を紐解こう

ギリシア建築は石に刻まれた比例の詩であり、人間の理性が神々に届こうとした永遠のかたちである。

─ 建築史家・ジョン・ラスキン(1819 - 1900)

古代ギリシアといえば哲学や演劇、民主政などが有名ですが、実は建築にもその精神がぎゅっと詰まっているんです。荘厳な神殿や均整の取れた柱、そのすべてが「人間って何だろう?」「世界はどうできているのか?」という探求心に支えられていました。では、ギリシアの建築にはどんな意味や意図が込められていたのか? そこから古代ギリシアの世界観や歴史の流れまで見えてくるのです。

|

|

|

|

|

|

ギリシア建築の特徴

ギリシア建築には「理性」「比例」「人間中心主義」が色濃く反映されているんです。ここではその具体的な造形上の特徴を整理してみましょう。

オーダー(柱式)の存在

ドーリア式、イオニア式、コリント式という3種類の柱のスタイルがギリシア建築を語るうえで欠かせません。どれも装飾やプロポーションに個性があり、建物全体の印象を左右する要素でした。特にドーリア式は力強さ、イオニア式は優雅さ、コリント式は華やかさを表現するのにぴったり。

神殿構造とシンメトリー

ペリスタイル(周柱式)と呼ばれる、建物の四周をぐるりと柱で囲む様式もギリシア特有の美意識。正面・側面ともに均整の取れたシンメトリー構造が特徴で、見る者に安心感と洗練された美を与えました。

|

|

|

ギリシア建築の代表作三選

数あるギリシア建築の中でも、今なお語り継がれる名作があります。それぞれに時代の精神が詰まっており、歴史や信仰の背景とも深くつながっているんです。

パルテノン神殿

アテナ女神を祀ったアクロポリスの中心的建造物。紀元前5世紀、アテネが黄金時代を迎えていた頃に建てられました。ドーリア式を基調にしつつ、細部にイオニア式の装飾を取り入れるなど、芸術と技術の融合が見事です。

パルテノン神殿

エレクテイオン

同じくアクロポリス内に建つ異色の神殿。女性像(カリアティード)を柱の代わりにしたポーチが印象的です。神話的な聖地にまたがって建てられているため、非対称で独特な間取りになっている点も注目。

エレクテイオン神殿

アテネのアクロポリス北側に位置し、女神アテナと海神ポセイドンを同時に祀るために建てられた、独特な構造とカリアティード(女像柱)が特徴の神殿

出典:George E. Koronaios /creative commons CC BY-SA 4.0より

ヘパイストス神殿

パルテノンに次いで保存状態が良いドーリア式神殿。鍛冶の神ヘパイストスを祀るこの神殿は、実用的で堅実な建築美を保ち、古代の市民生活における信仰のあり方を今に伝えてくれます。

ヘパイストス神殿

アテネの古代アゴラ西側に建つ、鍛冶と火の神ヘパイストスに捧げられた現存状態の良いドーリア式神殿

出典:User:Kartographer map /creative commons CC BY-SA 2.5 / title『Temple_of_Hephaestus_in_Athens』より

|

|

|

ギリシア建築の歴史

ギリシア建築は、ただ美しいだけの装飾物ではなく、長い時間をかけて進化してきた文化的な成果です。各時代の建築には、その時々の政治や宗教、技術の水準が濃厚に反映されています。ここではその流れを、三つの時期に分けてじっくりたどってみましょう。

アルカイック期の建築

紀元前7世紀~6世紀ごろのアルカイック期は、ギリシア建築の“助走期間”といえる段階です。初期の神殿は木材で造られていましたが、この時期から石材への切り替えが進みます。ドーリア式とイオニア式の柱式がそれぞれ登場し、構造的な実験も多かったんです。たとえば、柱の間隔や屋根の重さの分散方法、神像を収める内陣(セラ)の設計など、建築技術の試行錯誤が行われていました。

この時代の建築はまだ素朴ながら、すでに神々への敬意や空間美への関心がはっきりと感じられます。コリント式はまだ登場しておらず、宗教的な実用性を重視した設計が主流でした。

ヘラ神殿

アルカイック期に建てられたヘラ神を祀る神殿で、重厚なドーリア式柱と単純な装飾が特徴

古典期の建築

紀元前5世紀から始まる古典期は、ギリシア建築の黄金時代。特にアテネがペルシア戦争後に台頭し、経済的にも文化的にも絶頂を迎えたことで、都市建設が一気に加速しました。

アクロポリスの再建計画はその象徴的なプロジェクトで、ペリクレスの政治主導のもと、パルテノン神殿をはじめとする壮麗な建物が次々と建てられます。ここで建築家のイクティノスや彫刻家のフェイディアスといった才能も登場し、芸術と建築が融合した「完全な美」が追求されることになります。

また、建築の対象が神殿だけでなく、劇場・アゴラ(広場)・スタディオン(競技場)といった公共建築にも広がっていったのがこの時代の大きな特徴です。人々が集まり、議論し、鑑賞し、競い合う空間が、都市生活の中に組み込まれていったわけですね。

パルテノン神殿

古典期アテネの黄金時代に建てられた、女神アテナを祀る壮麗なドーリア式神殿

出典:Phanatic /creative commons CC BY-SA 2.0 / title『Parthenon』より

ヘレニズム期の建築

紀元前4世紀末から始まるヘレニズム期には、アレクサンドロス大王の遠征によって、ギリシア文化が東方へと拡大します。この広がりとともに、建築も国際的に、かつ大規模化していきました。

神殿建築は装飾がより派手になり、コリント式がようやく一般的に採用されるようになります。柱の数が増え、彫刻や浮き彫りの技法も精緻化。さらには図書館や大都市アレクサンドリアのような複雑な都市計画にもギリシア的な設計思想が反映されました。

この時期の建築は、もはや「市民のため」だけでなく、「王の権威を見せる」ためのプロパガンダにもなりつつありました。王立の建物や大規模な都市空間が、東西文化の交流地に立ち現れるようになるのです。

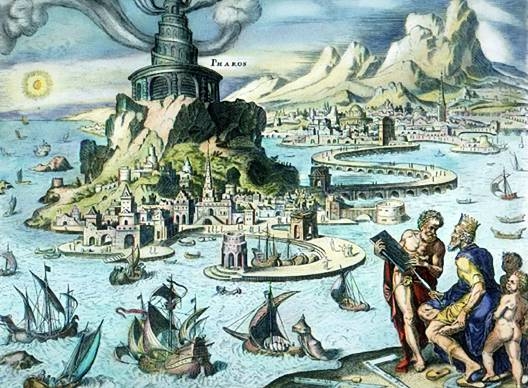

ヘレニズム期の代表建築・アレクサンドリアの大灯台

オランダの肖像画家マールテン・ファン・ヘームスケルク (1498–1574)が描いた灯台の想像図

出典:マールテン・ファン・ヘームスケルク (1498–1574) /creative commons Public Domain(画像利用ライセンス)より

ローマ建築への継承

そして忘れてはいけないのが、このギリシア建築の知恵と美意識が、後の古代ローマ建築へと引き継がれた点です。ローマ人たちはギリシアのオーダーや比例の概念をそっくり模倣しつつ、そこにアーチやドームといった独自の構造技術を加えて、より実用的かつ巨大な建築へと発展させていきました。

つまりギリシア建築の歴史は、単なる一地域のスタイルの話ではなく、ヨーロッパ全体の建築文化の“源流”だったわけです。

パンテオン(ローマ)正面外観

外観正面にはギリシア建築特有の列柱と三角破風(ペディメント)を備え、内部はローマ独自の巨大な円蓋(ドーム)空間が広がるという、ギリシア様式とローマ技術の融合が見られる

出典:ASaber91(著作権者) / creative commons CC BY-SA 4.0(画像利用ライセンス)より

こうして見ていくと、ギリシア建築は見た目の美しさだけじゃなく、その時代の精神や社会構造、さらには後世への影響までをも語る生きた証なんですね。歴史は建物にも刻まれている──まさにその通りです。

|

|

|