ヨーロッパの王・王族

王とは、運命が選び、歴史が試し、人民が背負わせる仮面である。

─ ジュール・ミシュレ『フランス史』(1847)

ヨーロッパの歴史を語るうえで欠かせない存在──それが「王」です。中世の封建社会から近代国家の成立、そして現代の立憲君主制に至るまで、王の姿は時代とともに大きく姿を変えてきました。絶対的権力者であったかと思えば、儀礼的存在へと役割を転じるなど、その変遷はヨーロッパの政治的・社会的変化の縮図でもあります。また、この「王」という概念は、古代の部族社会から既に形作られていたのです。以下では、ヨーロッパにおける「王」の役割がどのように変化してきたのかを解説していきます。

|

|

|

|

|

|

古代における王の原型

王という概念は、古代ヨーロッパの民族や文明においてすでに存在していました。古代の社会における王の役割と性質は以下の通りです。

戦士としての支配者

古代ケルト人やゲルマン民族などでは、王はまず第一に戦士としての資質が重視されました。彼らは共同体を外敵から守る軍事的リーダーであり、戦利品を分配することで権威を維持しました。権力の根拠は血統よりも個人の武勇と指導力にあり、王位はしばしば選出制でした。

神聖な儀礼の執行者

一方で、古代ギリシャやローマでは、王的な存在(例えばローマの王政期の王)が神々との仲介者として神殿祭儀を主導する役割を担いました。ここでは宗教と政治が密接に結びつき、王は都市国家(ポリス)全体の繁栄を担う象徴的存在でもありました。

|

|

|

神の代理人としての存在

キリスト教が広まった中世ヨーロッパでは、王の権力は宗教的正当性と不可分の関係にありました。

王権神授説

中世の王は神から直接統治権を授かった存在とみなされました。フランク王国のカール大帝や、後の神聖ローマ皇帝はローマ教皇から戴冠されることで、その支配に宗教的権威を付加しました。王の統治は神の秩序を維持する行為とされ、反逆はすなわち神への反逆と同一視されたのです。

教会との協調と対立

王と教会の関係は常に協調的だったわけではなく、叙任権闘争のように権力の源泉を巡る激しい対立もありました。この関係性は、後の国家と教会の分離の布石ともなります。

|

|

|

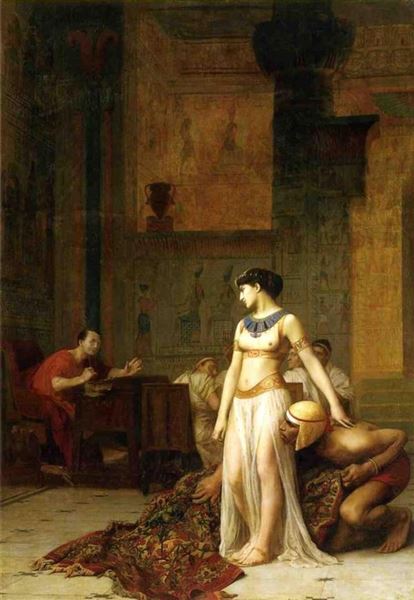

絶対君主としての統治者

時代は下り近世に。封建制度が緩み、中央集権化が進む中、王はより強力な支配者としての顔を持つようになります。

絶対王政の構築

ルイ14世の有名な言葉「朕は国家なり」に象徴されるように、王が国家権力の中枢に君臨する体制が成立しました。この時期、常備軍や官僚制、租税制度が整備され、王権はかつてないほどの広がりを見せます。

啓蒙専制君主

プロイセンのフリードリヒ2世やオーストリアのマリア・テレジアのように、啓蒙思想を取り入れて改革を主導する啓蒙専制君主も登場しました。これにより、王はもはや「自己のための支配者」ではなく、「民の幸福を追求する統治者」としての理念を打ち出すようになります。

|

|

|

立憲君主制における象徴

近代化の進行と共に、絶対王政が民衆の反発を招く中、王の権限は制限され、議会との協働が重視されるようになります。

憲法による王権制限

イギリスでは名誉革命を経て立憲君主制が確立され、王は憲法に基づき統治する存在へと変化しました。これはフランスやスペイン、北欧諸国などにも広がり、王の役割は統治者から国家の象徴へと変容していきます。

王室と国民の関係

立憲君主制下では、王室が国民との距離を縮める試みもなされます。慈善活動や国家行事への参加を通じて、王は国民的統合の象徴としての存在感を強めていきました。

|

|

|

現代における文化的象徴

現在のヨーロッパでは、王室は政治的実権を持たない代わりに、文化的・伝統的象徴としての役割を果たしています。

イギリス王室の影響力

エリザベス2世やチャールズ3世のもとで、イギリス王室はグローバルな関心を集める存在として、外交・観光・国際関係にも大きな影響を与え続けています。

王室の役割の再定義

21世紀の王室は、透明性や公共性が求められる一方、伝統と革新のバランスをとることが課題です。SNSやメディアを活用し、現代的な姿勢を見せる王族も増えています。

ヨーロッパにおける「王」とは、政治・宗教・社会の全体像を映し出す象徴的存在です。古代の戦士王から宗教的統治者、絶対的支配者を経て、今や文化と国家統合のシンボルとして機能するその姿は、時代の変遷と人々の価値観の変化を如実に物語っています。