フランス革命

フランス革命の根本的原因は、成熟の段階に達し、特権にしがみつく退廃した貴族たちと対峙することになった、ブルジョワジーの力である。

─ 歴史家アルベール・ソブール(1914 - 1982)

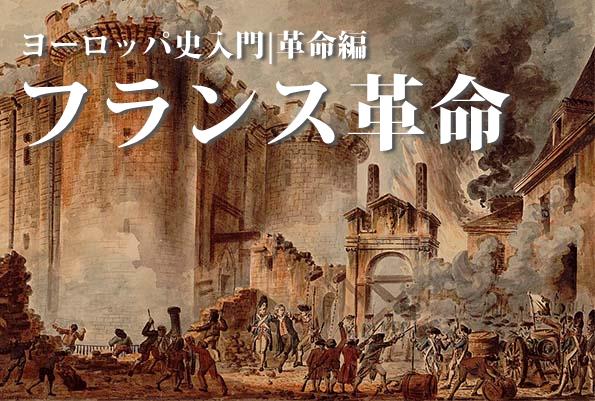

フランス革命とは、1789年から1799年にかけてフランスで起きた世界史上最も有名な市民革命です。現代フランスの出発点であると同時に、フランス国内にとどまっていた革命運動がヨーロッパ全土に波及し、「アンシャン・レジーム(旧体制)」の崩壊を招いたことから、近代ヨーロッパ社会への移行を準備する重要な転機ともみなされています。

|

|

|

|

|

|

フランス革命の中心人物

フランス王家

ルイ16世

ルイ16世は、フランス革命が勃発した時のフランス国王であり、保守的な統治スタイルと財政危機の解決に苦慮したことが知られています。彼の統治下で、フランスは経済的困難に直面し、1789年のバスティーユ監獄の襲撃を皮切りに革命が加速しました。ルイ16世は1793年に処刑され、その死は王政の終焉を象徴する出来事となりました。

マリー・アントワネット

マリー・アントワネットはオーストリア出身の王妃で、その贅沢な生活と民衆からの遠ざかりが批判の対象とされました。彼女の有名な言葉「パンがなければケーキを食べればいいじゃない」という発言は、事実無根ながら彼女に対する民衆の怒りを象徴するエピソードとして広まりました。彼女もまた、夫と同じく革命によって処刑されました。

王党派

デュ・バリー夫人

デュ・バリー夫人は、ルイ15世の愛人であり、その豪華な生活と影響力が注目されました。彼女自身はルイ16世の治世時には政治的な力を持っていませんでしたが、王室と密接に関連する人物として、革命の対象となりました。

ラファイエット

ラファイエット侯爵はアメリカ独立戦争での功績で知られるフランスの貴族であり、初期のフランス革命においては自由と人権を求める立場から革命を支持しました。しかし、彼は後に急進的な変化に反対し、王党派に転じるなど、その立場は時とともに変化しました。

ルイ・フィリップ2世

ルイ・フィリップ2世はオルレアン公で、革命期に王党派から共和派へと立場を変えた人物です。彼は革命後のフランスで「市民王」として知られるようになり、1830年の7月革命後にフランス王に即位しました。

共和派

マクシミリアン・ロベスピエール

マクシミリアン・ロベスピエールは革命期の政治家で、恐怖政治の象徴ともされています。彼は革命の理念を極端に推し進め、多くの反対派を処刑に追い込みましたが、1794年に自身も処刑される運命をたどりました。

ナポレオン・ボナパルト

ナポレオン・ボナパルトは革命期の軍人であり、後にフランスの皇帝となります。彼はフランス革命によって開かれた道を突き進み、フランスおよびヨーロッパの地政学的な地図を再編することに大きく寄与しました。彼の政治的及び軍事的才能は、その後のヨーロッパ史に大きな影響を与えることになります。

フランス国外

レオポルト2世

レオポルト2世は、ハプスブルク家出身の神聖ローマ皇帝で、後にオーストリア皇帝となりました。彼はマリー・アントワネットの兄としても知られ、フランス革命に対して非常に懸念を抱いていました。レオポルト2世はフランス革命の拡大を恐れ、革命輸出を防ぐために他国と連携を図りました。彼の統治は、啓蒙専制君主としての改革と、ヨーロッパの安定を求める外交政策が特徴です。

フランツ2世

フランツ2世はレオポルト2世の息子で、フランス革命とナポレオン戦争時代の神聖ローマ皇帝およびオーストリア皇帝です。彼の治世はフランス革命の影響を受けるヨーロッパで非常に挑戦的な時期であり、フランツ2世はフランスの影響力に対抗するため数多くの戦争に臨みました。特にナポレオンとの対立は有名で、彼はナポレオンに対抗するため連合を組織し、ヨーロッパの多くの国を巻き込んだ戦争を指揮しました。フランツ2世はまた、1815年のウィーン会議で重要な役割を果たし、戦後のヨーロッパの再編成に大きく貢献しました。

|

|

|

フランス革命の流れ

フランス革命の前史

フランス王ルイ16世は、ライバルのイギリスをけん制する狙いで、アメリカ独立戦争(1775~83年)を軍事支援していました。結果的にアメリカは独立を達成し、「イギリスの版図を削ぐ」という目論みは叶ったものの、戦後のフランスは、戦前よりもむしろ苦しい状況に陥ります。

というのも、フランスは“太陽王”ルイ14世の治世以来、対外強硬方針のもと戦争を繰り返していたため、前代ルイ15世崩御の時点で財政破綻寸前の状態でした。そんな状況での独立戦争への莫大な支出は、ただでさえ危機的な財政をいっそう悪化させるものだったのです。

フランス革命の勃発

三部会の開催

財政難打開のため何とか課税を行いたいルイ16世は、1789年5月、175年ぶりに全国三部会という身分制議会を召集します。しかし議決方法を巡り第一・二身分と第三身分が対立。全く折り合いがつかない中、第三身分は三部会から分離し、以後「国民議会」と名乗るようになります。

球戯場の誓い

ルイ16世は議場を閉鎖することで国民議会の活動を妨害。それを受け第三身分の人々は、ベルサイユ宮殿の球戯場に集まり、「憲法制定まで何があっても解散しない」ことを誓い、国王政府との対決姿勢を鮮明にしました。

バスティーユ牢獄襲撃

国民議会と国王政府の対立が深まる中、89年7月14日パリにおいて、「専制政治の象徴」とされたバスティーユ牢獄襲撃事件が発生します。この事件を皮切りに革命は開始され、前年来の凶作飢饉で国王政府に対する不満が高まっていたこともあり、運動は一般民衆を巻き込み全国規模に広がっていきました。

フランス革命の拡大

人権宣言

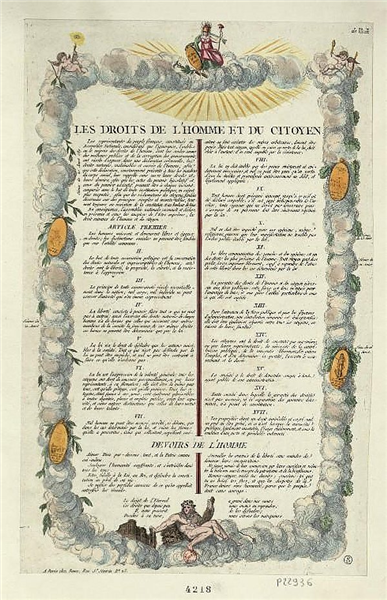

89年8月国民議会で、封建制の廃止とともに、人間の自由・平等・言論の自由・三権分立など革命の根本原則を盛り込んだ人権宣言(正式名称「人間および市民の権利の宣言」)が採択されました。この宣言はのちに近代市民社会の原理原則となり、ほとんどのヨーロッパ諸国が自国の成文憲法に盛り込むことになります。

王政の廃止

1791年6月20日、フランス国王一家がオーストリアへと亡命を図るも捕縛されるヴァレンヌ事件が発生。外国の反革命勢力に合流し、フランスに攻め入る計画が露呈したことで、王家は国民の信頼を完全に喪失します。

そして8月10日事件(チュイルリー宮殿襲撃)による王権停止後、国民公会にて正式に王政廃止が決定し、フランス史上初の共和政の成立が宣言されたのです。

山岳派による恐怖政治

共和政成立後、ロベスピエール率いる山岳派(ジャコバン派とも)が恐怖政治を展開し、政敵ジロンド派および反革命勢力を徹底的に粛清することで変革を推進していきました。

フランス革命戦争

1793年1月、幽閉されていたルイ16世は国王裁判にかけられ、国民への反逆罪で処刑されてしまいました。この報を受け、当然周辺国の王は危機感を抱きます。このままフランスで革命勢力の台頭を許せば、その影響は自国にも波及し、王政転覆、果ては自分がギロチンにかけられるまで十分あり得る話だったためです。

そこで諸王国は一致団結して第一次対仏大同盟を結成し、「危険思想」を断つべくフランスへの攻撃を開始。フランスも国家総動員法をもってこれを迎え撃ち、ヨーロッパ全域でフランス革命軍vs第一次対仏大同盟軍の武力衝突フランス革命戦争が開始されました。

姉妹共和国の建設

フランス革命戦争はもともと、周辺国の内政干渉に対する、フランスにとっての「自衛戦争」という性格が強いものでした。しかし93年に戦局が逆転すると、逆に国外へ軍を送り込む「征服戦争」に変貌します。

その結果、スイス,イタリア,オランダ,南ネーデルラント,ラインラントなど、ヨーロッパ各地にフランスの姉妹共和国が建設され、革命の柱といえる自由・平等などの理念が拡散されていったのです。

フランス革命の終焉

テルミドールの反動

1794年7月「テルミドールの反動」でロベスピエールが失脚し、翌95年には国民公会が解散し総裁政府が成立しました。

ナポレオンのクーデター

総裁政府は富裕層優遇の政策を行ったことで農民層の支持を失い、99年11月、イタリア遠征の成功で一躍名声を得ていたナポレオン・ボナパルトのクーデター(ブリュメール十八日)で転覆します。以後ナポレオンを第一統領とする統領政府が絶大な権力を握るようになり、およそ10年続いたフランス革命は終息をみたのです。

|

|

|

フランス革命の影響

国民国家の成立

フランス革命の影響として、国民国家の形成に繋がったという点が挙げられます。フランス革命の中で、個人の経済的自由、法のもとの平等、「天賦人権思想(=人間は生まれながらにして皆平等で、その権利は国家によって与えられたり、奪われたりするものではない)」という考え方が確立され、その中でネイション(国民・民族)と国家は一致し、国民主権は国民が持つという意識が生まれたのです。

18世紀以降、主権国家同士の戦争が繰り返され、絶対王政に揺らぎが出始めた為に、それに代わる国家体制として台頭し、ナポレオン戦争とウィーン体制の時代を通して、近代の国家システムの基本となりました。国民とは、言語や文化、人種や宗教などを共有する一体のものとして、国旗、国家など国民統合のシンボルが使われだしたのも、フランス革命以降の話です。

なお国民国家は、専制君主や外国からの支配解放の原動力となった一方で、少しでも同一性から逸脱した者を抑圧、排除するような排他性も併せ持っていました。そのため近代以降、少数民族の迫害や侵略戦争にまい進する国民国家も登場し、第一次世界大戦や第二次世界大戦の要因にもなるのです。

|

|

|

フランス革命史年表

| 日付 | イベント |

|---|---|

| 1789年5月5日 | 全国三部会開催(175年ぶりの開催) |

| 1789年6月17日 | 第三身分部会が国民議会に |

| 1789年6月20日 | 球戯場の誓い(テニスコートの誓い) |

| 1789年7月14日 | バスティーユ牢獄襲撃(フランス革命勃発)、大恐怖 |

| 1789年8月4日 | 封建的特権の廃止 |

| 1789年8月26日 | 人間と市民の権利の宣言(フランス人権宣言)の公布 |

| 1789年10月5日 | ヴェルサイユ行進(十月行進) |

| 1789年11月 | ジャコバン・クラブ(ジャコバン派)設立 |

| 1791年6月20日 | ヴァレンヌ逃亡事件(~25日) |

| 1791年9月3日 | 1791年憲法制定 |

| 1791年10月1日 | 立法議会の成立 |

| 1792年3月23日 | ジロンド派内閣成立 |

| 1792年4月20日 | フランス革命戦争の勃発 |

| 1792年8月9日 | パリ蜂起、コミューンの成立(パリ・コミューン) |

| 1792年8月10日 | 8月10日事件(テュイルリー宮殿襲撃) |

| 1792年9月2日 | 九月虐殺(~6日) |

| 1792年9月21日 | 王政廃止・共和国宣言(フランス第一共和政成立) |

| 1793年1月21日 | ルイ16世処刑 |

| 1793年2月1日 | 第一回対仏大同盟 |

| 1793年2月24日 | 30万人徴用令 |

| 1793年3月10日 | 革命裁判所の設置、ヴァンデーの反乱 |

| 1794年7月27日 | テルミドールの反動 |

| 1795年10月27日 | 総裁政府の発足 |

| 1796年3月27日 | ナポレオンによる第一次イタリア遠征 |

| 1798年5月19日 | ナポレオンによるエジプト遠征 |

| 1798年12月 | 第二回対仏大同盟 |

| 1799年11月9日 | ブリュメール一八日のクーデター |

| 1799年12月25日 | 統領政府の発足(フランス革命の終息) |

フランス革命は1789年から1799年にかけてフランスで起きた市民革命であり、近代ヨーロッパ社会への移行を準備した重要な出来事だったのです。財政危機や身分制度の不平等が背景にあり、バスティーユ牢獄襲撃を皮切りに広がりました。人権宣言や王政廃止が行われ、共和政が成立。一方で、恐怖政治や内外の戦争が混乱を招きましたが、最終的にナポレオンの台頭をもって革命は終息し、国民国家の形成や自由平等の理念が普及する転換点となったのです。

|

|

|