ユグノー戦争

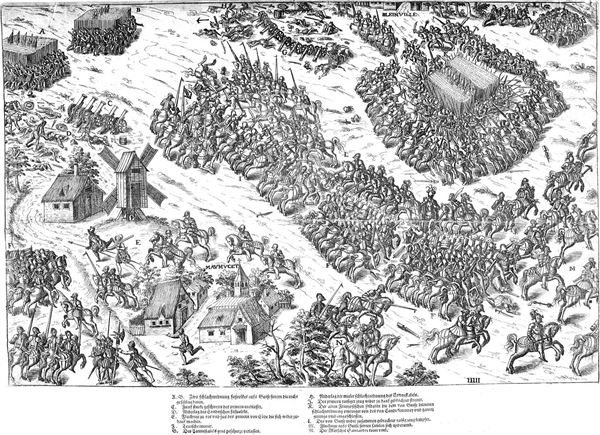

ユグノー戦争の戦いの一つドル-の戦い

ユグノー戦争とは、1562年から1598年にかけて続いたバロア朝末期フランスにおける内乱です。8次という長期にわたり継続した、カトリック教会とユグノー(カルバン派)の対立から発展した宗教戦争ですが、反体制派が利害の一致からユグノーを支援するなど、戦いはしだいに政治抗争の色合いを帯びていきました。

|

|

|

|

|

|

ユグノー戦争の原因

宗教改革期のフランスでは、伝統的なカトリックと新教徒のプロテスタントが激しく対立していました。シャトーブリアンの勅令(1551年)でプロテスタントの集会を禁止するなど弾圧を強めていく中、カトリック教徒のギーズ公によりバシーの虐殺事件(1562年)が起こされたことで、ユグノー戦争の火蓋が切って落とされました。

サンバルテルミーの虐殺(1572年)で内乱の激しさは頂点に達し、末期にはアンリ3世、ギーグ公アンリ、ナヴァル王アンリによる三つ巴の戦いになるなど混沌とした様相を呈していました。その混乱の中、アンリ3世の暗殺事件が起き、バロア朝が断絶しています。

スペインがカトリック勢力を、イギリス・オランダがユグノー勢力を支援するなど外国の介入も始まると、しだいに宗教対立による内乱の枠を出て、各国の思惑が複雑に絡んだ代理戦争へと変貌していきました。

|

|

|

ユグノー戦争の結果

アンリ3世が暗殺された後、フランス王位を継いだアンリ4世(在位:1589~1610年)は、分裂と混乱が続いていた国内の安定を取り戻すための政策に着手しました。即位当初、アンリ4世はプロテスタントとして多くのカトリック貴族や地域勢力の反発を受けましたが、巧みな外交や軍事行動を通じて国内の支持を広げました。最終的に、1598年にナントの勅令を発布し、プロテスタント(ユグノー)に信教の自由を保障しつつ、主要な都市における礼拝の自由を認めました。この勅令は、宗教的対立を和らげるだけでなく、国家の統一を重視するアンリ4世の政策の象徴として評価されています。

また、アンリ4世自身がカトリックに改宗したことも重要な転換点でした。これにより、カトリック教徒の支持を獲得し、国内での統治基盤を強化しました。彼の有名な言葉「パリはミサに値する」は、この決断の実用的な側面を象徴しています。この勅令とカトリックへの改宗を通じて、40年以上にわたるユグノー戦争は終息を迎えました。

|

|

|

ユグノー戦争の影響

ユグノー戦争の終結は、フランスだけでなくヨーロッパ全体に広範な影響を与えました。以下にその主な影響を示します。

1. 国内の安定と中央集権の進展

ナントの勅令を通じて宗教的対立を沈静化させたアンリ4世は、国内の経済復興と行政改革を推進しました。王権の強化が進み、特にカトリック貴族とプロテスタント貴族の融和が図られる中で、フランスは新たな統一国家としての基盤を築きました。

2. 宗教的寛容の先駆け

ナントの勅令は、ヨーロッパにおける宗教的寛容政策の先駆けとして広く知られています。他のヨーロッパ諸国に対しても、宗教戦争の終結や平和的な共存の可能性を示すモデルとなりました。

3. スペインの影響力の低下

フランス国内での安定が進む一方で、スペインがフランス国内のカトリック勢力を支援していた影響は減少しました。これにより、スペインのヨーロッパにおける覇権は徐々に後退していき、17世紀におけるフランスの台頭への道が開かれました。

4. プロテスタント諸国への影響

フランス国内でプロテスタントが一定の権利を獲得したことは、イングランドやオランダなどの他のプロテスタント諸国にも影響を与えました。これにより、宗教戦争を回避するための新たな外交関係の形成が促進されました。

5. ナントの勅令の限界とその後の影響

ナントの勅令は宗教的寛容を保証した画期的な政策でしたが、その効果は一時的なものでした。ルイ14世による勅令の廃止(1685年)後、フランス国内でのプロテスタント迫害が再び強まることとなります。この点で、ユグノー戦争の影響は後世の宗教的対立にも影を落としました。

ユグノー戦争はフランス社会に深い傷跡を残しましたが、その終結と影響を通じてフランスは新たな国家形成の時代へと進みました。宗教的な分裂を克服し、近代フランス国家の基礎を築く契機となったのです。

|

|

|