シベリア出兵

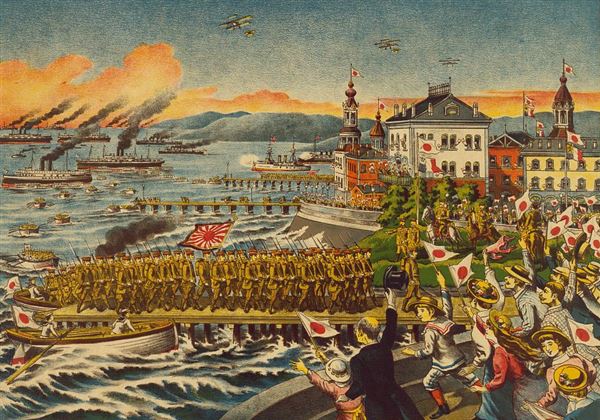

シベリア出兵を伝える日本の画報

シベリア出兵とは1918~22年に行われた、イギリス・フランス・アメリカ・日本などによる、ロシア内戦への武力干渉です。ロシア革命によりロシアの政権を握った社会主義勢力を打倒するべく、1918年3月英仏軍がムルマンスクに上陸を開始。アメリカ軍・日本軍も英仏の要請を受け、8月シベリアに共同派兵を開始しました。

|

|

|

|

|

|

シベリア出兵の目的

シベリア出兵は名目上、ロシア内戦中にシベリアで孤立していたチェコスロバキア軍団の救出が目的とされていました。しかし、実際の目的は以下の通りです。

反社会主義の支援

ロシア革命で権力を掌握した赤軍(社会主義勢力)に対抗するため、反革命軍(白軍)を支援すること。

戦略的利害

各国がロシア領内での影響力を確保するために行動。特に日本はシベリア進出と資源確保を目論み、北樺太を占領しました。

第一次世界大戦の残務整理

連合国側は、革命により崩壊したロシアがドイツとの講和条約を結んだことで、東部戦線の混乱を鎮めたい意図がありました。

|

|

|

シベリア出兵の参加国

シベリア出兵には、以下の主要国が参加しました。

イギリス

ロシア内戦での反社会主義運動の中心的支援者。白軍を直接的に支援しました。

フランス

イギリスと同様に反革命勢力の支援に注力しましたが、大きな軍事的成果を上げられませんでした。

アメリカ

表向きにはチェコ軍救出を目的として参加しましたが、実質的には連合国の一員として赤軍を牽制しました。

日本

最大規模の軍隊を派遣し、シベリアだけでなく北樺太にも進出しました。最も長期間滞在した国でもあります。

その他の国

カナダ、中国、イタリアなども限定的に派兵しましたが、戦争の決定的な影響力は持ちませんでした。

|

|

|

シベリア出兵の経過

出兵開始(1918年)

イギリスとフランスがムルマンスクとアルハンゲリスクに軍を上陸させ、ロシア内戦に干渉。アメリカと日本がシベリアに軍を派遣。日本はウラジオストクを拠点に進出しました。

白軍支援(1918年~1920年)

連合国は白軍を支援しつつ赤軍と戦闘を繰り返しましたが、赤軍の優勢により白軍が次第に劣勢に陥りました。日本はシベリアを支配下に置こうと軍を増派しました。

撤退(1920年~1922年)

アメリカ、イギリス、フランスは1920年までに撤退。日本は最後までシベリアと北樺太に留まりましたが、国内外の圧力を受け1922年に撤退しました。

|

|

|

シベリア出兵の結果

シベリア出兵の表向きの理由は、「ロシア内戦中にシベリアで孤立していたチェコスロバキア軍団の救出」でした。しかし、その実際の目的は次のようなものでした:

反社会主義の実現

ロシア革命で誕生した社会主義勢力(赤軍)を倒し、反革命勢力(白軍)を支援すること。連合国は社会主義の拡大を阻止しようとしていました。

戦略的利益の追求

各国は、ロシア内戦を利用して自国の地政学的利益を拡大しようとしました。特に日本は、シベリアや北樺太の資源確保と影響力拡大を狙っていました。 最終的に、反革命軍(白軍)は敗北し、赤軍(ロシア革命軍)の勢力拡大を阻止することはできませんでした。

米英仏の撤退

アメリカ、イギリス、フランスは、1920年頃までにシベリアから撤退。干渉の成果を出せずに終わりました。

日本の長期駐留と撤退

日本は本来の目的を逸脱し、1922年までシベリアや北樺太に軍を駐留させました。しかし、国際的な非難と国内の反発を受け、最終的に撤退を余儀なくされました。

シベリア出兵は、軍事干渉の失敗例として歴史に刻まれ、各国にとって経済的・政治的な負担となりました。さらに、この干渉が赤軍の正当性を高め、ロシア社会主義体制の確立を促す結果にも繋がりました。

|

|

|

シベリア出兵の影響

シベリア出兵は、ロシア内戦への外国干渉として行われた国際的な軍事行動でしたが、その結果は各国の政治的・外交的状況にさまざまな影響を与えました。

ロシア

外国勢力の干渉は、赤軍にとって「外国からの侵略」というイメージを利用する好機となり、愛国心を煽るプロパガンダに活用されました。これにより、赤軍の正当性が国内で高まり、白軍との戦いを優位に進める一因となりました。 シベリア出兵の失敗により、赤軍が白軍に対して勝利を収め、ソビエト政権の確立が強固なものとなりました。

ロシアの国際的孤立の強化

出兵を通じて、社会主義体制に対する外国の敵対姿勢が明確となり、ロシアは国際社会から孤立しました。この孤立状態はソビエト連邦成立後も続き、冷戦の遠因ともなりました。

イギリス・フランス・アメリカ

出兵の目的が達成されず、労力と資金を浪費した結果、国内での戦争介入への批判が高まりました。特にアメリカでは「孤立主義」への回帰が進み、以後の外交政策に影響を与えました。

日本

日本は、シベリア進出や北樺太の資源確保を目指しましたが、その野心的な行動は国内外から批判を浴びました。特に、1922年までの占領継続は、中国やアメリカとの緊張を高め、最終的に外交的孤立を招きました。

シベリア出兵は、表面的には干渉を目的とした軍事行動でしたが、その失敗は各国における外交政策の転換やロシア革命の定着に影響を与え、20世紀の国際政治に長い影を落とす出来事となりました。

|

|

|