ガリア人の特徴|人種・言語・歴史・宗教など

ガリア人は、ケルト人のうち、ガリア地域に暮らしガリア語を母語としていた民族です。古代ローマ人は「ガリア人」と「ケルト人」をほぼ同じ意味として使っていました。初期のローマでは、ガリアの地よりイタリア半島に侵入を繰り返し、ローマの脅威的存在と認識されていましたが、時代が下ると、強大化したローマから逆に侵攻を受けるようになりました。

|

|

|

|

|

|

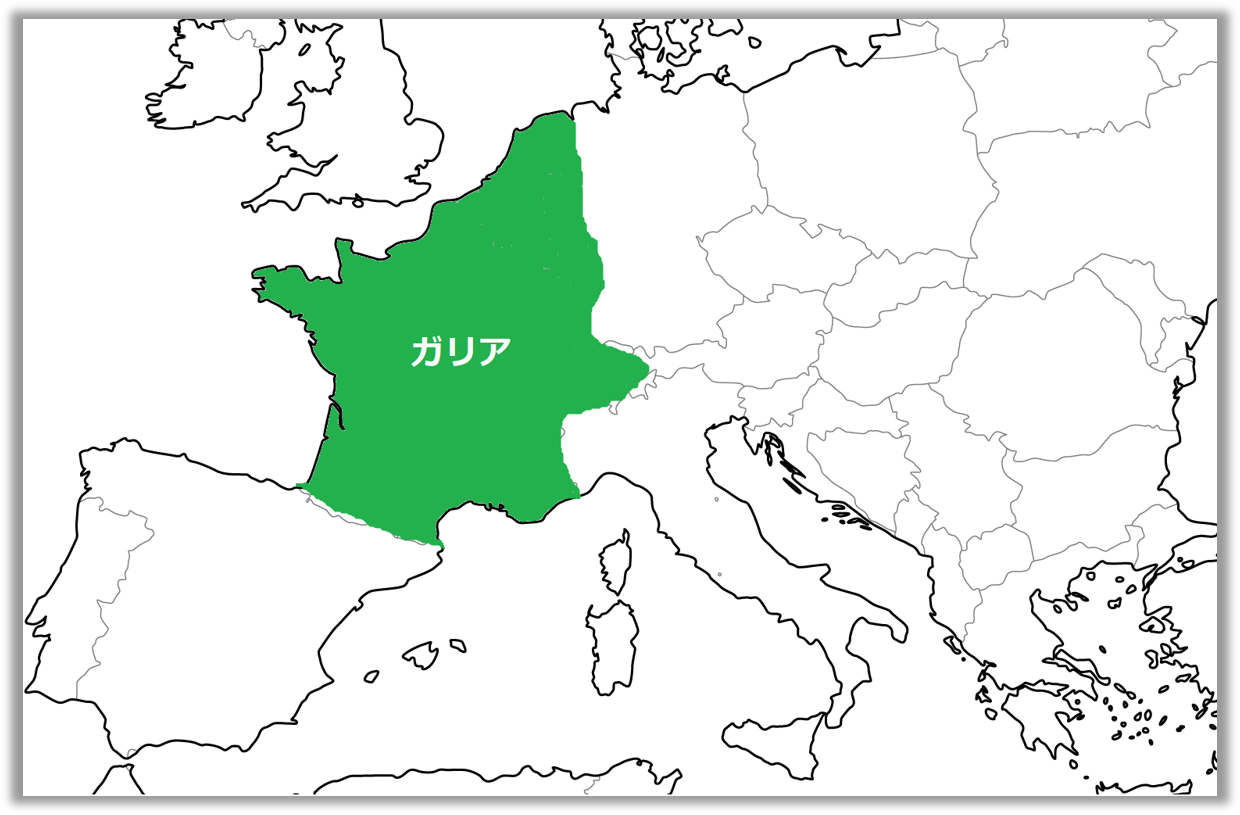

ガリア人の居住地

ガリア人が居住していたガリアとは、現在のフランス全域に加え、ベルギー、スイス、オランダ、ドイツの一部を含む広大な地域ですローマのように、この地域にガリア人による1つのまとまった国家があったわけではなく、複数の独立した部族が並存する地域でした。

|

|

|

ガリア人の歴史

ガリア人の歴史の中でも特筆すべき出来事は、紀元前58年から前51年にかけて起こったガリア戦争でしょう。共和制ローマによるガリア侵攻に端を発する戦争です。ガリア人は総出で抵抗し、ローマ軍を苦しめますが、最終的には物量や組織力で勝るローマに敗北し、ガリアはローマの勢力圏に組み入れられました。ローマがガリアを征服したことで、北欧にまでラテン文化が浸透してきました。

ガリア戦争では100万人ものガリア人が殺され、100万人が捕虜となり、その大半が奴隷とされたといいます。ガリア人から見れば、ローマ人による大虐殺ともいえる悲惨な戦争であったことは忘れてはなりません。この戦いを契機にローマ文化が北方の広範な地に根付いていったので、もしここでガリア人が勝っていたら今のヨーロッパは全く違うものになっていたかもしれません。

4世紀になると、ガリア人と、東方より移住(ゲルマン民族の大移動)してきたゲルマン人との混血が進みます。そしてガリアの地には、ゲルマン一族のフランク人により、後のフランスとなるフランク王国が成立しました。

こういったフランスにはこういった歴史背景があるので、フランスの民族主義者は、しばしば自分のことをガリア人と自称します。ガリア戦争で各部族をまとめあげ、ローマ軍を苦しめたアルウェルニ族のウェルキンゲトリクスは、フランス人にとって英雄的存在とされています。

|

|

|

ガリア人は“野蛮”だった?

しばしば語られるのが、ガリア人=野蛮というイメージです。流布しているイメージの全てが嘘というわけではありませんが、汚い衣服・乱暴・がさつ・粗野・未開・略奪者といった散々な「ガリア人像」は、後世つくられたローマを題材とした創作物で増幅されすぎなところがあると思います。

確かに、古代ローマ人にとってガリア人というのは、国境の向こう側※に住む非文明的な「蛮族(バルバロイ)」であり、たびたび領内に侵略し、略奪を繰り返す厄介な「敵」でしかありませんでした。

ローマ人視点でものを作れば、そういう描写になるのも仕方が無いかもしれません。しかし、多くの作品で描かれるガリア人については様々な偏見・誤解に基づいている傾向があるのです。

一部例をだすと

粗野な小屋に住んでいた

→しっかりとした木造の家に住み、村落は城壁に囲まれていた。

狩猟中心の原始人のような生活をしていた

→実際は農耕中心の生活だった。

髪や髭をボサボサ生やしていた

→森林に覆われているガリアが「フサフサ」しているという話から生まれた誤解

生肉を食べている

→実際は家畜として育てた豚を茹でたり、焼いたりして食べていた。

などなどです。

確かに彼らは文字を持たず、記録を残したりしなかった。人身御供や人頭崇拝など、当時のローマ人や我々の常識からみればいかにも“野蛮”な文化があったのも事実です。

しかしガリアの出土品から、優れた芸術文化、独自の美術様式を持ち、音楽や詩も嗜(たしな)んでいたことがわかっています。

意外に文明的な生活を送っていますよね。

彼らは部族単位の社会を形成し、ローマのように国家としてまとまることはありませんでした。なので一部をみて、ひとくくりに「ガリア人はこうだった」と語れるような存在でもない、というのはよく留意しておくべきことかと思います。

|

|

|