絶対王政

朕は国家なり。

─ ルイ14世(1638-1715)

絶対王政(absolutism)とは、国王に権力が一極集中する政治体制のことで、一般的には16~18世紀の西ヨーロッパに現れたものを指します。16世紀にはスペイン、17世紀にはオランダ、イギリス、フランスなどの絶対王政国家が台頭したことで、ヨーロッパ封建制は終息に向かい、近代国民国家の基礎が形成されました。以下でそんな絶対王政についてさらに詳しく解説していきます!

|

|

|

|

|

|

絶対王政の歴史

成立背景

中世末期、聖地奪回を目指して行われた十字軍遠征は、ほとんどが散々たる結果に終わり、遠征を呼びかけた教皇・騎士・諸侯の権威は低下、荘園制の崩壊・教会大分裂・宗教改革もそれに拍車をかけていきました。

没落した騎士や諸侯は国王の家臣となり、また王朝同士の激しい戦争(百年戦争、バラ戦争)が増えたこともあり、王権はみるみると拡大。中央集権化が極限に達すると、王は莫大な財源を思いのままに、どんな国家機関や法にも縛られない、無制限の権力を振るうようになったのです。

最盛期

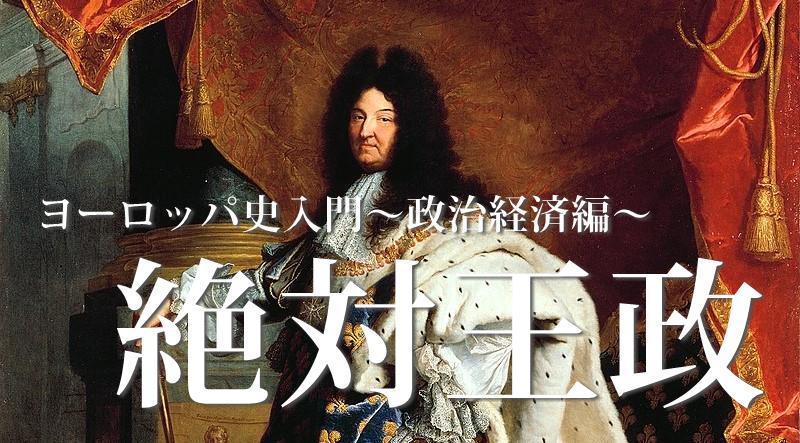

絶対王政が最も強固な形で確立されたのは、16世紀から18世紀にかけてのヨーロッパです。この時期、多くの国々で国王が圧倒的な権力を掌握し、「国家=王」という考え方が広まりました。なかでも、フランスのルイ14世(1638 - 1715)は、絶対王政の象徴的な存在として知られています。

衰退と終焉

フランスにおけるバスティーユ襲撃を描いた絵。ブルボン絶対王政を打倒したフランス革命の号砲となった。

近世も末期になると、度重なる戦争やそれにともなう不況、気候変動による飢饉などが重なり、絶対主義体制に対する不満が高まっていきました。王は最初こそ変革を求める声を力で抑え込めていましたが、やがてはイギリス革命・フランス革命に代表される市民革命の攻撃を受け、体制を維持できなくなるのです。こうしてヨーロッパは徐々に国民を主権者とする近代市民社会へと脱皮を遂げていきました。

|

|

|

有名な絶対君主

絶対王政の時代には、強大な権力を持ち、国家を統率した絶対君主が数多く存在しました。その中でも特に影響力を持ち、自国の発展に大きく貢献したのが、スペインのフェリペ2世、イングランドのエリザベス1世、フランスのルイ14世です。彼らはそれぞれの国の特色を活かしながら、政治・経済・文化の発展を推し進め、ヨーロッパの歴史に大きな足跡を残しました。ここでは、彼らの治世の特徴や政策、功績について詳しく見ていきましょう!

フェリペ2世

フェリペ2世(1527 - 1598)は、スペイン・ハプスブルク家の国王であり、スペイン絶対王政の全盛期を築いた人物です。彼の時代、スペインは「太陽の沈まぬ国」と呼ばれるほどの広大な領土を持ち、ヨーロッパ最強の国家として君臨しました。

エリザベス1世

エリザベス1世(1533 - 1603)は、イングランド・チューダー朝の女王であり、イングランド絶対王政を確立し、強国へと導いた人物です。彼女の治世は「エリザベス朝」と呼ばれ、政治・経済・文化のあらゆる面でイングランドの発展をもたらしました。

ルイ14世

中でも「朕は国家なり」のルイ14世(在位1643~1715年)は典型で、フランスは彼の治世で強力な中央集権国家へと変貌し、軍備拡張・対外強硬策を推し進めていきました。またそのことでイギリスはじめ諸外国との対立を深め、軍費で財政を圧迫してしまったことは、のちのフランス革命の導火線となります。

フランス絶対王政を体現したルイ14世

|

|

|

絶対王政の構成要件

絶対王政は、単なる「強い王がすべてを支配する政治」ではありませんでした。その体制を維持し、強化するためには、いくつかの重要な要素が不可欠だったのです。

絶対王政の支柱となったのは、以下の三つの要素でした。

- 王権神授説(思想的支え):「王の権力は神から授けられたもの」とする理論。

- 常備軍(軍事的支え):強力な軍隊を維持し、内外の脅威に対応する。

- 官僚制(行政的支え):王の命令を全国に行き渡らせ、中央集権を徹底する。

これらの要素が組み合わさることで、国王は絶対的な支配者としての地位を確立し、長期にわたって統治を続けることができたのです。それでは、一つずつ詳しく見ていきましょう。

王権神授説

絶対王政を思想的な面で支えたのは「王権神授説」と呼ばれる政治理論です。「王は神に対してのみ責任を負い、どんな法や人民の反抗にも拘束されない不可侵のもの」とする考え方を支柱にしており、教皇や皇帝の干渉を排除する狙いがありました。イギリスのジェームズ2世やフランスのルイ14世が信望者として知られます。

- 王の権力を正当化し、反乱や議会の干渉を抑える。

- 教皇や神聖ローマ皇帝など、他の権威から独立する。

- 統治を「神の意思」と結びつけることで、国内の安定を保つ。

この思想の代表的な信奉者としては、イギリスのジェームズ2世や、フランスのルイ14世が挙げられます。特にルイ14世は「朕は国家なり(L'État, c'est moi)」という言葉で、自らの絶対的な権力を強調しました。

また、フランスの政治思想家ボシュエ(1627 - 1704)は、『政治論』の中で王権神授説を体系化し、「王の権力は神聖であり、不可侵である」と説きました。こうした思想的な支えがあったからこそ、絶対王政は「王個人の独裁」ではなく、「神からの使命を帯びた正当な支配」として成り立っていたのです。

常備軍

軍事力の確保も、絶対王政を支える上で欠かせない要素でした。中世ヨーロッパでは、戦争が起こるたびに貴族たちが自前の軍を率いて戦うのが一般的でした。しかし、これでは王の権力が常に貴族に依存してしまい、安定した支配が難しくなります。そこで、絶対王政の時代には「王直属の常備軍」が編成されるようになったのです。

- 王が直接指揮する軍隊が整備され、貴族の軍事力が抑えられる。

- 戦争がない時期でも軍を維持し、国内の反乱や外国の脅威に備えることが可能になる。

- 軍隊の強化により、外交政策の選択肢が増える(例:ルイ14世の領土拡大戦争)。

フランスのルイ14世は、戦争大臣ルーヴォワの指導のもと、30万人規模の常備軍を維持し、ヨーロッパ最強の軍事大国となりました。さらに、プロイセンのフリードリヒ大王も常備軍を強化し、「軍事国家プロイセン」の礎を築きました。

しかし、常備軍の維持には莫大な財政負担がかかるため、後の時代には国家財政の破綻を引き起こす要因ともなりました。フランスのルイ14世は晩年、度重なる戦争による負担で財政難に陥り、フランス革命(1789年)の遠因となったのです。

官僚制

中央集権的な行政機構を整備することも、絶対王政の特徴の一つでした。中世までは、各地方の統治は貴族や教会の影響が強く、王の命令が全国に行き渡ることはありませんでした。しかし、絶対王政の時代には王の意志を直接執行する官僚組織が整備され、貴族に頼らずに行政を管理できるようになったのです。

- 王直属の官僚が全国に配置され、法律や税制を統一。

- 貴族の影響力を抑え、中央集権化を進める。

- 国家財政を管理し、軍の維持や公共事業を円滑に進める。

このシステムを最も効果的に導入したのが、フランスのルイ14世でした。彼の宰相であるコルベールは、官僚機構を強化し、フランス全土に均一な行政を行うことを可能にしました。特に、税制改革や商工業の振興策を通じて、国王の財政基盤を強化し、絶対王政の支柱となったのです。

また、プロイセンでは官僚国家の伝統が強まり、フリードリヒ大王の時代には官僚機構がさらに発展し、近代国家の原型となる行政制度が確立されました。

しかし、官僚制が発達しすぎると、王政の硬直化を招くこともあり、例えばフランス革命前のブルボン王朝では、巨大な官僚機構が肥大化しすぎ、財政を圧迫する要因となっていました。

|

|

|

絶対王政の影響

大航海時代

絶対王政の支柱は官僚と直属の常備軍ですが、それを維持するには莫大な資金が必要です。そこで各国の王は海の向こうに眠る「富」…主に新大陸から採掘される金銀を当てに海外進出を推し進め、ヨーロッパの活動領域が地球規模に拡大する大航海時代の道を切り開いたのです。同時に、絶対王政諸国が植民地利権をめぐり激しく争うようになりました。

国民国家の形成

封建社会のヨーロッパは諸侯や貴族、教会権などに権威が分散し、今のように「国家」という概念が希薄でした。しかし絶対王政(主権国家体制)の成立で、全ての市民が「王」という一つの政治秩序のもとに置かれたことで、ようやく「国民国家」という意識が芽生え始めたのです。

以上、絶対王政についての解説でした!

ざっくりと振り返れば

- 絶対王政は国王に権力が一極集中する政治体制で、16世紀から18世紀にかけてヨーロッパの主要国で広がった

- その歴史的背景には、中世の封建制度の崩壊や王権の拡大があり、最盛期にはフランスのルイ14世が象徴的な存在となった

- 絶対王政は、中央集権化、常備軍、官僚制の整備などによって国家を強化したが、最終的に革命による体制崩壊を招く原因ともなった

・・・という具合にまとめられるでしょう。

ようは「絶対王政は、国王の権力を強化し、近代国家の基盤を作る一方で、後の市民革命による転換を促す要因となった。」という点を抑えておきましょう!以下で絶対王政に関するQ&Aをまとめていますので、さらに詳しく知りたいという方は参考にしてみてください。

|

|

|