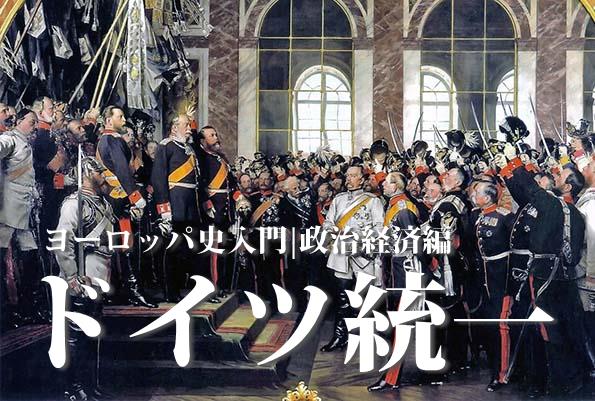

ドイツ統一

現下の大問題の解決は、演説や多数決によってではなく、鉄と血によってなされる。

オットー・フォン・ビスマルク『鉄血演説』より

ドイツ統一は、19世紀後半に、プロイセン王国主導で行われたドイツ領邦の統一、およびそれにともなうドイツ帝国成立のことです。その後ドイツ帝国は急速な工業発展を遂げていき、ビスマルクの「鉄血政策」のもと、イギリス・フランスを始めとするヨーロッパ列強の利権を脅かすようになります。

|

|

|

|

|

|

ドイツ統一の前史

ドイツ連邦の成立

ナポレオン戦争の中、それまでドイツ領邦を束ねていた神聖ローマ帝国が崩壊(1806年)。戦後のウィーン会議(1814~15年)で、旧神聖ローマ帝国の構成国からなる連合体「ドイツ連邦」が結成され、以後オーストリアとプロイセンが連邦の主導権を巡り争うようになりました。

ドイツ関税同盟の成立

1834年、プロイセン主導で、連邦内の関税障壁を取り払うドイツ関税同盟が成立し、ドイツの経済的統一を促しました。のちにオーストリア以外全ドイツ諸邦が加わるこの同盟は、ドイツ統一の下地となりました。

|

|

|

ドイツ統一の経過

フランクフルト国民議会の開催

1848年、フランスの二月革命の影響を受け、ドイツ各地で市民革命が勃発(三月革命)。民族運動の高まりの中、フランクフルト・アム・マインでは、ドイツ最初の全国的議会で、自由主義者らが中心をなすフランクフルト国民議会が開催されています。

結果的には「大ドイツ主義」と「小ドイツ主義」が対立して形にはならなかったものの、この国民議会の中でドイツ憲法制定や統一構想の話が具体的に進行したことは重要です。

プロイセンの工業発展

19世紀後半からは、工業先進地帯ラインラント有するプロイセンを中心に、ドイツ資本主義工業が急速に発展していきました。同時に関税同盟を背景とした、ドイツの経済的統合もさらなる進展を遂げたのです。

鉄血政策の推進

1862年、反革命主義者として知られるビスマルクがプロイセン首相に任命され、ドイツ統一のために富国強兵・対外強硬策を推進するようになります。そしてビスマルクはその必要性を訴える際

「現下の大問題に決着をつけるのは演説や多数決ではなく、鉄と血だ」

と「鉄血演説」と呼ばれる有名な演説を行い、つまりドイツ統一に必要なのは、「鉄」と「血」…すなわち「戦争」と「犠牲」であると豪語したのです。以後議会の反対を押し切って行われた彼の統一強硬政策は「鉄血政策」と呼ばれるようになりました。

ドイツ統一を指導した鉄血宰相ビスマルク

|

|

|

ドイツ統一の完成

北ドイツ連邦の結成

「小ドイツ主義」に基づくドイツ統一を目指し、軍拡と領土拡張を推し進めるビスマルクは、1866年フランスとビアリッツの密約を結んだうえでオーストリアに宣戦布告。見事これを撃破し、オーストリアを盟主とするドイツ連邦を解体してしまいます。同時にプロイセンを中心とした22の領邦からなる北ドイツ連邦を成立させ、ドイツ統一に王手をかけたのです。

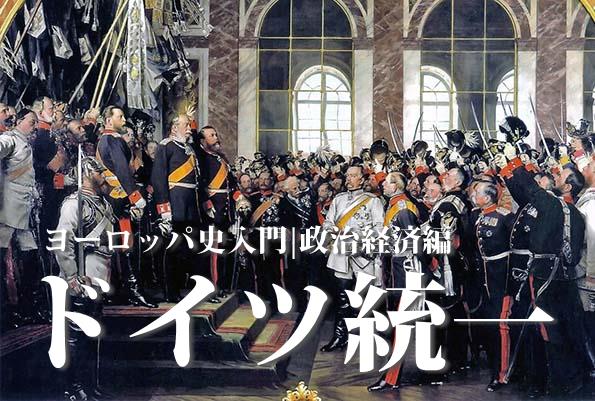

ドイツ帝国の成立

オーストリアという邪魔者がいなくなってもなお、ドイツ統一の障壁になっていたのは、その強大化を恐れ統一政策を妨害してきた隣国フランスでした。そこでビスマルクは、フランスの反ドイツ感情を利用し、向こうからの宣戦を仕向ける形で、普仏戦争(プロイセン・フランス戦争)を引き起こします。

普仏戦争で「マルス=ラ=トゥールの戦い」でフランス砲兵隊に突撃するプロイセン騎兵

待ってたとばかりにプロイセンはこれ迎え撃ち、連戦連勝を重ねていきました。そしてまだ戦いの最中だったにも関わらず、71年1月プロイセン国王ヴィルヘルム1世を皇帝に迎えドイツ帝国の成立を宣言してしまうのです。そして同年中に普仏戦争にもしっかり勝ち抜き、ドイツ統一を完全なものにしました。

なおドイツ帝国は「神聖ローマ帝国の継承国」という意味で、「第二帝国」とも呼ばれるようになりました。のちに誕生するナチス・ドイツが「第三帝国」を名乗ったのはこのためです。

|

|

|

ドイツ統一の影響

経済的影響

イツ帝国の成立後、その経済発展はまさに驚異的なものでした。とりわけ重工業や化学産業の成長は目覚ましく、鉄鋼や機械工業の分野では第一次世界大戦前までにイギリスを凌ぐほどの生産力を誇るようになりました。

この発展の背景にはいくつかの要因があります。一つは、統一による経済圏の一体化です。それまで各地域で異なっていた関税制度や通貨が統一され、国内市場が広がりました。とりわけ、統一前から存在していた関税同盟(ツォルフェライン)の影響で、ドイツ国内の経済的結びつきが強化され、資本の流れがスムーズになったのです。また、プロイセンが進めていた鉄道網の整備も統一後に一気に拡大し、工業製品の流通が効率的に行われるようになりました。

さらに、国家主導の産業政策も大きな役割を果たしました。政府は積極的に軍需産業を育成し、化学や電気工業などの分野にも力を入れました。これにより、ドイツはわずか数十年の間に「ヨーロッパの工場」と呼ばれるほどの経済大国へと成長していったのです。

しかし、この急成長がもたらしたものは経済的繁栄だけではありません。産業の発展に伴い、ドイツはますます資源確保や市場拡大を求めるようになり、海外進出の動きを強めていきました。そして、それが次第に他の列強諸国との摩擦を生む原因となっていったのです。

文化的影響

ドイツ統一は経済だけでなく、文化の面でも大きな変化をもたらしました。統一以前、ドイツ語圏の地域はそれぞれ独自の文化を持っていましたが、統一後は「ドイツ民族」としての一体感が強まり、文学や音楽、哲学などの分野で新たな国民的アイデンティティが形成されていきます。

この時期、ドイツでは国家主導の文化政策が推進され、統一国家としての誇りを示すような歴史的記念碑や美術館の建設が相次ぎました。また、教育制度も整備され、統一ドイツの国民としての意識を高めるための愛国主義的なカリキュラムが導入されるようになりました。

一方で、ドイツ文化の発展は単なる愛国主義にとどまらず、世界的にも影響を与えました。この時期、ニーチェやヴェーバーといった哲学者が登場し、彼らの思想は後の西洋思想に大きな影響を与えます。また、音楽の分野ではリヒャルト・ワーグナーが「ドイツ音楽」としてのアイデンティティを確立し、彼の作品は統一ドイツの誇りと結びつく存在となりました。

ただし、こうした文化的高揚の中には、排他的なナショナリズムが強まる傾向も見られました。ドイツ国内では、ユダヤ人やスラブ系住民に対する差別的な動きが広がり、民族意識の高まりが後の社会不安へとつながる要因となっていきました。こうしてみると、ドイツ統一は単なる文化の発展だけでなく、ナショナリズムの強化という側面も持っていたのです。

政治的影響

政治面では、ドイツ統一によってヨーロッパの国際関係が大きく変化しました。統一ドイツはヨーロッパの新たな大国として登場し、それまでの列強ーイギリスやフランスーと激しく競争するようになったのです。

特に、ドイツはアフリカの植民地競争に積極的に参入しました。ビスマルクのもとでは慎重な外交が続いていましたが、1890年代以降、ヴィルヘルム2世(1859 - 1941)の時代になると、ドイツは植民地拡大を目指すようになります。東アフリカ、カメルーン、南西アフリカ(現在のナミビア)などに進出し、イギリスやフランスの既存の植民地と衝突する場面が増えていきました。

ドイツ皇帝ヴィルヘルム2世が、フランスが権利を主張するモロッコ・タンジールをパレードする様子。ドイツ孤立に繋がるモロッコ事件(タンジール事件)の発端となった。

また、ヨーロッパの列強間でも新たな力関係が生まれます。ドイツの台頭に危機感を抱いたイギリスとフランスは接近し、1904年には英仏協商が成立しました。さらに、ドイツとの対立を深めるロシアもフランスと同盟を結び、こうして三国協商(イギリス・フランス・ロシア)が形成されました。

一方で、ドイツはオーストリア=ハンガリー帝国と提携し、三国同盟(ドイツ・オーストリア・イタリア)を結成。ヨーロッパは「三国協商 vs 三国同盟」という二大陣営に分かれ、各国の緊張は高まっていきました。

この対立は、特にバルカン半島において顕著になりました。ドイツが支援するオーストリア=ハンガリーと、ロシアが支援するセルビアの対立が深まり、1914年にはサラエボ事件を契機に第一次世界大戦へと突入することになります。つまり、ドイツ統一によってヨーロッパのパワーバランスが大きく変わり、それが戦争へとつながる流れを作ったのです。

以上、ドイツ統一についての解説でした!

ざっくりと振り返れば

- ドイツ統一は、プロイセン主導で行われ、ビスマルクの「鉄血政策」によって達成された。

- 統一後、ドイツは急速に工業発展し、経済と文化の面で大きな変化を遂げた。

- ドイツ統一は、ヨーロッパの国際関係を大きく変化させ、最終的に第一次世界大戦へと繋がった。

・・・という具合にまとめられるでしょう。

ようは「ドイツ統一は、ビスマルクの指導のもと、プロイセン主導で達成され、経済・文化面で大きな発展を遂げたが、その結果、ヨーロッパの緊張を高め、第一次世界大戦への道を開いた。」という点を抑えておきましょう!以下でドイツ統一に関する一問一答をまとめていますので、さらに詳しく知りたいという方は参考にしてみてください。

|

|

|