神聖ローマ帝国

神聖ローマ帝国は、神聖でもなければ、ローマ的でもなく、ましてや帝国でもなかった。

─ フランスの哲学者・ヴォルテール(1694 - 1778)

神聖ローマ帝国は、10世紀から19世紀にかけて、ドイツ語圏(現在のドイツ、オーストリア、スイスなどにまたがる領域)に存在した領邦国家の共同体です。この「帝国」の台頭にともない、ヨーロッパ史においてドイツの存在が重要なものになっていくのです。

神聖ローマ帝国の皇帝

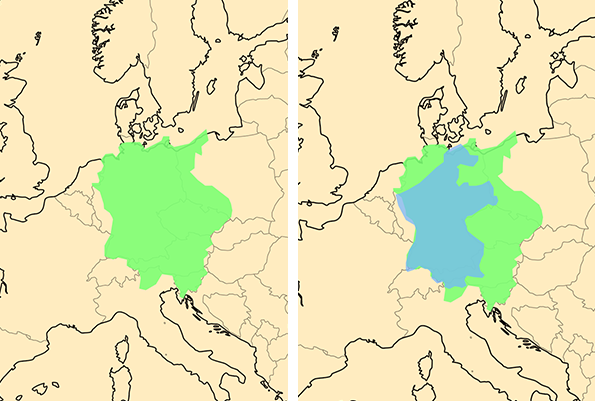

ハインリヒ7世時代(1308~1313年)の七選帝候

成立から11世紀初頭まではザクセン朝が皇帝位を相続していました。その後ザリエル朝、シュタウフェン朝へと代わり、13世紀に大空位時代(有力な皇帝が不在だった時代)を経て、「選帝侯」と呼ばれる人々が皇帝を選ぶ制度が確立。15世紀以降はハプスブルク家がほぼ皇帝位を世襲するようになりました。

神聖ローマ帝国の国号

正式な国号は「ドイツ民族の神聖ローマ帝国」で、西ローマ帝国の正統な後継者を名乗っていました。ただしこの国号が使われるようになったのは13世紀以降からで、末期には単に「ドイツ帝国」と呼ばれていました。

神聖ローマ帝国の体制

最初こそフランク王国時代の流れを汲み、中央集権的な政治体制が敷かれていましたが、11世紀以降は封建化が進み、強い自治権を持つ複数の領邦で構成される連邦国家、わかりやすくいえば「ドイツ領邦の寄合所帯」という性質の集団に変わりました。

「神聖ローマ帝国領」はドイツを中心にオーストリア・チェコ・イタリア北部にまでおよんでいたものの、各領邦の独立性が強く、国号の示すような帝国的性格はあまり強くなかったのが実情です。なお神聖ローマ帝国領邦の独立性の強さは、各地域が独立した行政機関を持つ現在のドイツにも受け継がれています。

|

|

|

帝国議会(身分制議会)

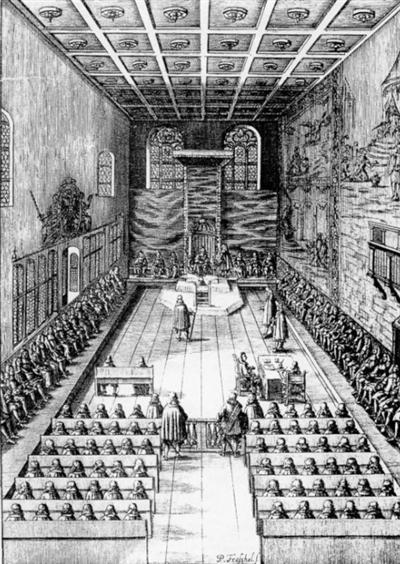

帝国議会

神聖ローマ帝国にはフランク王国事態の宮廷会議を起源とする「帝国議会(独:Reichstag)」と呼ばれる身分制議会がありました。皇帝の呼びかけに応じた諸侯により、国家の重要事項について話し合われ、12世紀頃から宗教改革時代にかけて、政治的に重要な役割を担いました。

14世紀半ば、金印勅書により明文化。7選挙候の制度が整い、より領邦の自立性が高まると、議会にはさらに多くの諸侯が参加するようになり、様々な物ごとを多数決により決定するようになりました。帝国議会に参加資格を持つ身分を帝国等族といい、諸侯、高位聖職者、帝国自由都市などがそれにあたります。

三十年戦争後、各領邦が完全な独立主権国家となったことで、「主君に従う諸侯」ありきで成り立っていた帝国議会は事実上機能を喪失しました。それでも代理外交官により細々と存続していましたが、1806年に神聖ローマ帝国が解体されるとともに、自然消滅しました。

|

|

|

帝国裁判所

神聖ローマ帝国には「帝国裁判所」と呼ばれる司法機関がありました。王室裁判所を前身とする、ローマ法に立脚する最高裁判所で、皇帝指名の裁判官と判決人により運用されていました。帝国改造を目指すマクシミリアン1世により15世紀末に設置され、神聖ローマ帝国が解体される1806年まで存続しました。

帝国裁判所の基本情報

構成

- 裁判官(18~25人)

- 判決人

設置場所

- フランクフルト(1495~1527年)

- シュパイアー(1527~1689年)

- ウェッツラー(1689~1806年)

|

|

|

帝国自由都市

神聖ローマ帝国には、封建領主ではなく、皇帝直属の地位に置かれ、一定の自治権を与えられた都市が存在し、「帝国自由都市」といいます。

もともと同じ皇帝直属でありながら、貢納や軍役などの義務を追う「帝国都市」と、これらの義務から解放された「自由都市」という二つの概念がありましたが、中世後期になり帝国都市に課せられた義務が形骸化した結果、両者を合わせて「帝国自由都市」と呼ぶようになりました。

帝国自由都市の地位は領邦と変わらず、帝国議会への参加資格も有していました。

代表的な帝国自由都市

- アーヘン

- アウクスブルク

- ブレーメン

- ドルトムント

- フランクフルト・アム・マイン

- ハンブルク

- ケルン

- ニュルンベルク

|

|

|

軍隊

神聖ローマ帝国は神聖ローマ帝国軍(ライスヒアルメー)という陸軍を有し、同軍は1422年から1806年にかけて、対外戦争や帝国内での紛争解決に従事していました。ただし皇帝直属の皇帝軍とは異なり、皇帝よりも領邦君主の意向が優先されました。

神聖ローマ帝国の歴史

|

|

|

帝国の成立

962年、現在のドイツおよびオーストリアの領域にあたる東フランク王国の国王オットー1世が、ローマ教皇より戴冠を受けたことで成立しました。11世紀ザリエル朝時代に全盛を迎えますが、その後は叙任権闘争を経て皇帝権が低下し、イタリア政策で領内に領邦国家が分立するようになったことで、帝国的(中央集権的)な性格は失われていきました。

|

|

|

帝国の形骸化

「神聖ローマ帝国の死亡診断書」とも呼ばれるウェストファリア条約の締結場面

1517年、ルターの『95ヶ条の論題』提出をきっかけに宗教改革が勃発。以後帝国領内、領邦間で宗教対立に起因する争いが激しくなっていきます。そして最後で最大の宗教戦争といわれる三十年戦争(1618~48年)を経て、ウェストファリア講和(1648年)が締結されると、各領邦は完全な国家主権を獲得。これで神聖ローマ帝国は国家としての統一性を失い、「帝国」としては完全に形骸化してしまったのです。

|

|

|

帝国の消滅

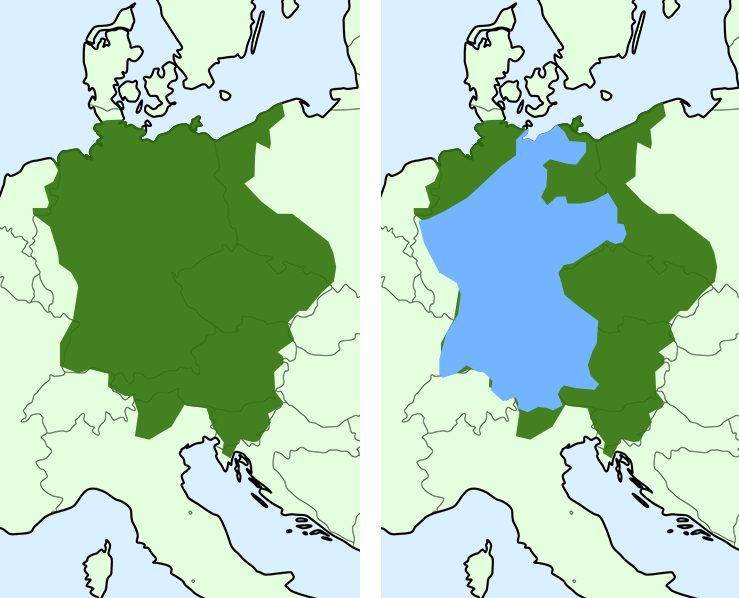

左が解体直前の神聖ローマ帝国領。1806年、青色の領域がライン同盟に加わり帝国は消滅した。

ナポレオン戦争(1803~15年)が勃発すると、皇帝ナポレオンの圧力の中、南ドイツ16連邦が神聖ローマ帝国からの脱退を宣言、ライン同盟(1806年)という新たなに創設されたドイツ同盟に加盟します。これをうけ最期の皇帝フランツ2世が退位の決意をし、神聖ローマ帝国は名実ともに消滅しました。

その後旧帝国領にはプロイセンとオーストリアが勃興し、ドイツにおける主導権をめぐり争うようになります。

|

|

|